Il numero di maggio-giugno 2017 della rivista Il Ponte, fondata da Piero Calamandrei, è dedicato a un’analisi critica e attenta dell’Unione Europea. Nonostante un po’ di ritardo sull’uscita per farne una recensione, data l’attualità dei suoi contenuti (che non si fermano certo davanti alla cadenza bimestrale) vorremmo comunque contribuire alla conoscenza e al dibattito di questo importante libro. Importante soprattutto per la profondità e il livello di dettaglio in cui entra in ciascun argomento, presentando dunque una complessità scientifica – divisa nelle tre aree giuridica-istituzionale, economica e politica – molto differente dalle chiacchiere da bar sulla UE che normalmente si leggono su giornali e riviste ben più noti.

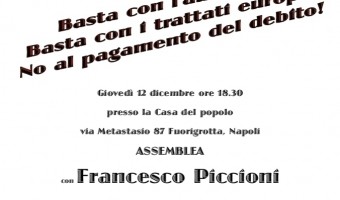

Non a caso, la maggior parte degli autori chiamati a contribuire per questo numero sono professori ed esperti che fanno politica dentro la piattaforma sociale Eurostop, che fin dal suo nome ha messo al centro l’analisi e soprattutto la critica della UE.

L’articolo introduttivo è affidato al curatore di questo numero, Screpanti, il quale presenta è una visione di insieme che unisce una critica serrata dei peccati originari della UE per argomentare che l’Italexit è necessaria, con una dettagliata esposizione di misure di politica economica per dimostrare che è anche possibile. Il disastro della UE si presenta in tre ambiti, quello economico-sociale, con l’aumento delle disuguaglianze e della povertà in tutta Europa, quello macroeconomico, con la divergenza tra i paesi del centro e quelli della periferia, e quello politico, con l’allontanamento degli spazi decisionali da quelli democratici. Questo disastro però non è sinonimo di incidente, ma di un declino organizzato e pianificato dal capitale europeo (a trazione tedesca), che ha approfittato ampiamente delle politiche di austerità e dalle riforme del lavoro per recuperare i suoi privilegi, ovvero soprattutto i suoi profitti, erosi dalle conquiste operaie degli anni ’70. Chiedere una riforma della UE in senso democratico e progressista è impossibile perché si scontra con gli interessi e i piani delle classi padronali che questa UE l’hanno costruita, per cui l’unica possibilità per i paesi della periferia è quella dell’uscita. Un’uscita il cui fine non è la riconquista di una sovranità fine a se stessa, ma l’abbandono delle politiche di austerità imposte dai Trattati Europei e la riappropriazione di un controllo democratico sulla politica economica per fare gli interessi delle classe popolari; a sua volta questo non significa la rinuncia di un progetto di unità fra i paesi europei, ma è anzi l’unica strada percorribile per la costruzione di un’alleanza fra pari, solidale e progressista. Solo una forza di sinistra radicale e di classe può realmente perseguire questo percorso, anzi deve farlo per evitare che l’uscita dalla UE, prima o poi inevitabile, venga guidata da una destra liberal-fascista.

Istituzioni. I quattro articoli di questa sezione appaiono quasi una tavola rotonda in cui si discute delle istituzioni della UE in maniera tanto approfondita da entrare fino in diversi aspetti di filosofia del diritto. Tutti gli autori partono in qualche modo dal processo di formazione della UE: come si crea uno Stato, o un’unione fra Stati che diventa un Sovrastato? L’analisi si concentra intorno al concetto di “funzionalismo”, ovvero la creazione di istituzioni non guidata da un obiettivo che si vuole raggiungere, ma che si sviluppa a piccoli passi, ovvero a “funzioni” che determinano le istituzioni adeguate al loro –appunto – funzionamento. Non è dunque un inizio neutro la creazione della CECA e degli altri trattati di libero scambio, così come non sono neutri i Trattati europei che sono stati posti a colonne dell’Unione, dove le funzioni da raggiugere sono bene esplicite: stabilità dei prezzi, libero mercato e competitività. È per svolgere queste funzioni principali che sono state sviluppate le istituzioni europee. I Trattati hanno un ruolo particolare, in quanto la giurisprudenza della Corte di Giustizia li erige a fondamento “costituzionale” europeo, con valore cioè sovracostituzionale rispetto alle singole carte nazionali. Ma mentre queste si basa(va)no su una legittimità popolare, ovvero sono nate da assemblee costituenti elette dal popolo, e per la maggior parte sono “costituzioni sociali” in cui si esplicita apertamente la difesa dei diritti sociali dei cittadini (le “costituzioni antifasciste” come definite con disprezzo dalla JP Morgan), la “costituzione europea”, questo fitto e complicato tessuto di trattati sovranazionali pone come centrale la difesa del mercato, sancendo la predominanza, la “costituzionalizzazione” delle politiche di austerity (già inserite nel trattato di Maastricht e in seguito rafforzate con il Six/Two Pack, il Fiscal Compact, l’ESM e il Semestre Europeo), in aperto ed evidente contrasto con la difesa dei diritti sociali. Leggendo dunque questa “struttura” con lenti funzionaliste (cioè le stesse degli ingegneri delle istituzioni europee), se la funzione da instaurare e salvaguardare è il libero mercato e la competitività a scapito dei diritti sociali, è dunque razionale la costruzione di istituzioni che nulla hanno a che vedere con la democrazia, quali la BCE, la Commissione Europea, o il Parlamento Europeo, a cui è stato dato questo nome svuotandolo di significato, dato che si sono ben guardati dal concedergli qualunque delle classiche competenze di un parlamento democratico (manca di accountability, non ha funzione legislativa, né di controllo sulla Commissione-governo). Se dunque uno dei principali obiettivi istituzionali della costruzione della UE è stato quello di smantellare le costituzioni sociali, secondo quale logica si può costruire una linea politica di riforma “democratica” della UE a partire dalle parole d’ordine “più Europa, più unità politica, per la creazione di una Costituzione Europea”? Sarebbe bello per una volta una risposta, anche solo a grandi linee, da parte dei vari strateghi di DiEM25 e simili, che tenesse in conto di un aspetto inesorabile: i Trattati Europei possono essere cambiati solo con l’unanimità di tutti i paesi membri.

Economia. Anche in questa sezione ci sono dei concetti e delle argomentazioni ricorrenti, e per ricollegarci a quella precedente ci agganciamo a un aspetto centrale, quello della competitività. La struttura economica della UE è concepita per questa funzione, in un ventaglio di applicazioni: competitività tra il polo europeo e il resto del mondo, competitività tra i paesi membri della UE, competitività tra le classi lavoratrici europee, fino alla competitività tra i singoli lavoratori. Questi livelli non si escludono a vicenda, né si impongono uno sopra l’altro in maniera gerarchica, ma convivono necessariamente sullo stesso piano con la stessa importanza. Se a qualcuno fosse sfuggito, per competitività non si intende altro che gara al ribasso dei costi, a partire da quelli del lavoro. Eppure questo concetto che oggi è diventato sinonimo di crescita e sviluppo, fino a (relativamente) poco tempo fa veniva considerato in maniera meno univoca, quando addirittura il FMI considerava che la perdita di competitività (ovvero l’innalzamento dei salari in un paese) poteva essere una conseguenza (e non una causa) dell’andamento positivo di un’economia, come era stato per la Grecia nel periodo pre-crisi. La lettura acritica e unidirezionale della competitività non è altro che uno dei dogmi del neoliberismo europeo, uno strumento ideologico utile a giustificare la spremitura dei salari e attribuire le responsabilità alle singole nazioni invece che alla struttura della UE (come analizza Zenezini). Come nel caso delle istituzioni, una lettura più corretta del problema può aiutarci a sgomberare il campo da false soluzioni, per lasciarci lo spazio di cercare quelle reali: se il principale obiettivo economico della UE, con l’entusiastico apporto di tutti i governi e di tutte le confindustrie, è stato quello di abbassare i salari, come si possono proporre all’interno di questo sistema politiche “tardo-keynesiane” (come le definisce Vasapollo) di innalzamento della spesa pubblica e dei salari? Dopo una dura e schiacciante lotta di classe dall’alto che ha distrutto tutele del lavoro, diritti sindacali e ridistribuzione nei salari indiretti, chi può veramente pensare che basti presentare un modellino keynesiano in cui l’aumento dei salari traina la domanda di beni (e quindi il consumo, e quindi la produzione, e quindi l’occupazione, e quindi di nuovo i salari, ecc.) per fare sì che le classi dirigenti si risveglino dopo dieci (venti?) anni di politiche il cui obiettivo era sempre e uno solo, recuperare profitto sulla quota salariale? Seppure il dibattito sulla caduta tendenziale del saggio di profitto (in due insufficienti parole: tanto più capitale esiste nel mondo, tanto dovranno aumentare sempre di più gli investimenti per generare la stessa quantità di profitto) sia ancora estremamente aperto e variegato tra gli economisti marxisti (che sono gli unici che se ne occupano), anzi proprio per questo, è necessario continuare un’analisi in questa direzione! Proviamo a ribaltare il ragionamento: considerando che le classi padronali non sono certo stupide né ignoranti nell’attenzione del loro portafogli, se si fossero accorti che veramente le politiche di austerità hanno alimentato una recessione dell’economia, mentre politiche espansive farebbero ripartire la crescita, e con essa la quota dei profitti, non sarebbero gli industriali i primi a implorare e a sbraitare per delle politiche che aiutino i salari e i consumi? Di nuovo come nella questione istituzionale, non si riesce nemmeno a immaginare come queste ragionevoli richieste di aggiustamento strutturale degli squilibri commerciali tra i paesi UE possano essere anche solo ascoltate dalla Germania, che grazie al suo strapotere politico può permettersi un dumping salariale che la rende il maggiore paese esportatore del mondo, con un tasso di export dell’8% del PIL, quando le stesse regole della UE permettono un avanzo solo del 6%!

Anche qua non ci sono soluzioni possibili all’interno dell’attuale assetto istituzionale della UE, ma ormai è saputo e risaputo che un paese come il nostro non potrebbe mai reggere l’Italexit… oppure sì? Mentre l’articolo di Screpanti presenta una lunga e dettagliata lista di politiche con cui un governo “indipendentista” potrebbe fare fronte alle difficoltà e agli attacchi speculativi di un’uscita dalla UE, Mazzei si concentra in alcuni punti per smontare la macchina del terrorismo preventivo costruita intorno alla possibilità di un’uscita. Primo, ricorda come la svalutazione della moneta sia un normale strumento di politica economica, di cui uno Stato può disporre per regolare gli squilibri commerciali: la paura di una terribile perdita del valore d’acquisto tra l’altro non regge di fronte all’alternativa della svalutazione monetaria, che non è la “non-svalutazione”, bensì quel processo che stiamo vivendo adesso di “svalutazione interna”, ovvero riduzione dei salari. Secondo, la svalutazione non provoca terribili spirali inflazionistiche, come dimostra la storia delle svalutazioni italiane. Terzo, secondo la lex monetae riconosciuta internazionalmente un paese può pagare il suo debito nella propria valuta, per cui il processo di ridenominazione in lire accompagnato dalla svalutazione sarebbe una forma di “ricontrattazione” del debito che permetterebbe risparmiare su questo. Quarto, il rischio della fuga di capitali è provocato principalmente dall’incertezza dei mercati, che un’uscita rapida e determinata potrebbe alleviare, mentre il famoso controllo dei capitali sarebbe una misura comunque necessaria a livello strutturale e non solo nel momento emergenziale della transizione. Infine, si ribatte all’argomento degli argomenti “in un mondo globalizzato un paese piccolo come l’Italia non ce la farebbe da solo”… esattamente come “non” ce la stanno facendo paesi ben più piccoli dal punto di vista economico, un esempio fra tutti la Corea del Sud. E se questo non ci tranquillizza abbastanza ci sono le proposte ben più corpulente di Vasapollo: rinegoziazione del debito oltre alla sua ridenominazione, nazionalizzazione delle banche e l’aggregazione di una nuova area politico-economica fra i paesi del Mediterraneo sulla base di principi di cooperazione e solidarietà come quella dei paesi dell’ALBA, l’Alianza Bolivariana de Nuestra America. Questa serie di misure possono sembrare fantascientifiche dopo un paio di decenni di martellamento ideologico “there is no alternative”, ma in verità sono una serie di strumenti macroeconomici normali che uno Stato indipendente può usare, per esempio, per aumentare l’occupazione, strumenti però preclusi all’Italia e gli altri paesi del Mediterraneo per il semplice fatto che ora siamo dipendenti dalla Germania.

Politica. A questo punto si tratta solo di tirare le fila. Cremaschi va al punto citando i tre NO di Eurostop: all’Euro, alla UE e alla NATO. La destra opportunista (insieme ai Cinquestelle) propongono un sempre più svogliato rifiuto all’Euro, ma non ai Trattati che ci impongono l’austerità né tantomeno a un’alleanza militare che avrebbe dovuto fare il suo corso con la fine della guerra fredda e invece è sempre più aggressiva (anche a causa dell’indebolimento della forza egemonica degli USA nelle altre sue proiezioni internazionali, cioè politica ed economica); una certa sinistra invece propone la sua opposizione sempre più disillusa alla NATO, ma confondendo l’internazionalismo con la globalizzazione rinuncia a qualunque critica reale agli strumenti di oppressione sulle popolazioni mediterranee. Solo Eurostop riesce a mettere insieme questi tre strumenti in un unico rifiuto che diventa basa programmatica. E si guardino bene dall’accusarlo di sovranismo o peggio ancora nazionalismo: si tratta di opporsi non al concetto di Europa, ma alle istituzioni ben definite e tangibili dell’Unione. Così come è ragionevole per le organizzazioni di classe combattere contro l’imperialismo occidentale pretendendo l’uscita e la rottura della NATO, non si capisce perché le stesse si ritraggono imbarazzate quando bisogna piantare le stesse parole d’ordine per combattere il capitalismo europeo. Alla domanda “la UE in origine è stata un progetto delle classi popolari o delle élite?” tutti ti risponderanno prontamente “delle élite!”; e alla domanda “e in questo momento, la stanno guidando verso il futuro le classi popolari o le élite?” e la risposta sarà la stessa. E allora davvero devono essere capaci di spiegare dove in un progetto del capitale, voluto dal capitale, disegnato dal capitale, guidato dal capitale, corretto dal capitale, ci siano gli spazi per la costruzione dell’autonomia delle classi popolari, della loro ricomposizione e del miglioramento delle loro condizioni. Ci devono dire se ogni giorno, mese, anno che le classi lavoratrici di tutta Europa rimangono schiacciate dalle istituzioni europee hanno possibilità di diventare più forti, in maniera maggiore però di quanto allo stesso tempo si sta rafforzando la classe capitalista europea.

Concludiamo dunque, con un richiamo al titolo di questa rivista e a un manifesto lampante dei comunisti inglesi a favore della Brexit: un’altra Europa è possibile, un’altra UE no.

- © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO

Ultima modifica: stampa