BUENOS AIRES

Tanto lontano dall’Italia di oggi, eppure il racconto di quella storia avvicina due realtà così diverse. La situazione sociale che stava vivendo l’Argentina dalla metà degli anni ’90 non è assimilabile a quella di alcun paese europeo odierno. Veniva da 25 anni di scossoni che l’avevano lasciata con la nostalgia del sogno del paese progressista e accettabilmente egualitario che voleva essere. L’apertura economica imposta dal peronista-conservator-populista Carlos Menem (1989-1999), aveva provocato nel ’95 una disoccupazione del 18% senza nessun ammortizzatore statale per i disoccupati.

Basta ricordare alcuni flash di quella fine 2001. Gli ospedali pubblici non avevano più filo di sutura e lo Stato chiuse l’assistenza per i malati di cancro. I poveri, che erano ormai il 40% della popolazione, non andavano più dal dottore per risparmiare il costo del biglietto del bus. Le scuole della Gran Buenos Aires e delle grandi città si erano trasformate in mense che davano ai bambini il loro pranzo giornaliero, sovente l’unico. Dall’aeroporto di Ezeiza partivano aerei pieni che tornavano vuoti. A Ezeiza arrivavano anche, letteralmente, camion carichi delle ricchezze degli avvoltoi XXXXX che portavano via in tutta fretta i loro fondi dall’Argentina. Le province del nord vivevano una realtà inimmaginabile fatta di miseria, denutrizione infantilie e depressione. L’Argentina stava soccombendo di fronte alla peggior rottura sociale della sua storia.

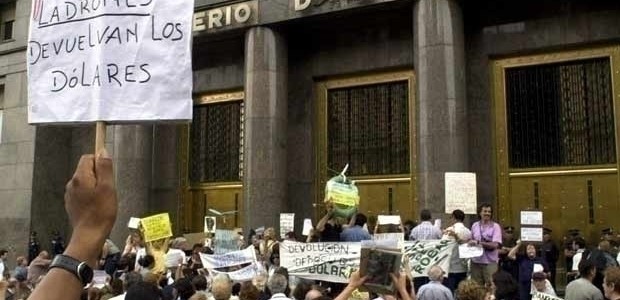

Un quadro tragico che non trova paragoni nell’Europa di oggi ma neanche trova paragoni il livello di mobilitazione che seppero mostrare gli argentini. Da anni ormai le strade e le piazze erano il teatro di manifestazioni di disoccupati, professionisti, studianti e agricoltori.

Le aperture di Menem erano state indiscriminate e elogiatissime dal Fmi, dalle agenzie di rating e dall’Europa. Era stata creata una parità assolutamente artificiosa ma di grande impatto simbolico-mediatico fra il dollaro e il peso, mentre il paese indebitava senza fine. Una festa per i creditori che lucravano alti interessi in dollari.

Le privatizzazioni di Menem attrassero le compagnie europee che molte volte, con le tangenti già pronte da pagare, mettevano le mani su colossali bottini di facili guadagni. Menem, dopo anni di popolarità alle stelle (interna e internazionale), finì per affogare nella sua corruzione e nella sua frivolezza. I conti erano appesi a un filo e arrivò il peggior rimedio possibile: una coalizione elettorale di socialdemocratici, Ucr (Unión civica radical), peronisti dissidenti e liberali consacrò il conservatore Fernando De la Rúa alla presidenza della repubblica.

Era il dicembre del ’99. Lo squallido De la Rúa si presentò con un’immediata decurtazione del 13% delle pensioni e del pubblico impiego. Mentre avviava una rincorsa dissennata ai tagli di bilancio, si scoprì che il suo governo aveva pagato tangenti in senato per far passare una legge di flessibilizzazione del lavoro. Frode politica, etica, sociale. Tutto veniva presentato da De la Rùa come un «ultimo sforzo per salvare il paese dalla bancarotta».

Ogni ministro dell’economia che s’insediava annunciava «la fine dello spreco» e nuovi colpi d’accetta. Ogni colpo d’accetta era premiato con una nota positiva di Standard & Poor’s e Fmi che, precisavano, era necessario ma non sufficiente. Le ricette economiche mostravano grande inventiva per imporre nuovi tagli ai servizi pubblici, istruzione e pensioni (privatizzate nel ’94 con una frode incommensurabile che fu in buona parte la causa della bancarotta dello Stato) e aumentare l’Iva, senza che mai arrivasse il momento di far pagare di più le transazioni finanziarie, la vendita di imprese, i creditori o le compagnie privatizzate, protette da contratti leonini garantiti dalla Banca mondiale.

Il «tasso di rischio» che oggi affligge l’Europa, qui si chiamava «rischio paese». Lo si seguiva minuto per minuto. Nel giro di qualche giorno passò da 500 a 800, da 1000 a 1500. Il governo De la Rùa negoziava degli accordi «blindati» con il Fmi che duravano lo spazio di un mattino. Mentre De la Rùa non dava una risposta positiva che fosse una, dall’inizio del 2001 svaniva la fiducia nel fittizio un peso-uguale-un dollaro, finché prese ad accelerarsi vorticosamente il ritiro dei depositi dalle banche. Si arrivò così nel dicembre 2001al famoso «corallito», che fissava in 250 pesos alla settimana il limite massimo di ritiro dei depositi. Quelle stesse banche che si erano installate con la promessa di una «solvenza» garantita dalle loro case-madri europee, si scoprirono allora solo argentine e sostennero di non avere fondi da restituire.

Nella notte del 19 dicembre, dopo un giorno di caldo estivo e di furia popolare, il suono delle casseruole battute si fece assordante e divenne un’ondata irresistibile. Improvvisamente tutta Buenos Aires fu un unico frastuono. I poteños si riversarono per strada e accesero l’incendio. Il giorno dopo, imperversarono i saccheggi nei barrios più umili e alcune forze oscure scatenarono una repressione feroce – colpendo anche le intoccabili Madri della Piazza di Maggio, la coscienza della nazione -, provocando 39 morti. Quello stesso pomeriggio il presidente conservatore truccato da social-democratico, abbandonava la Casa rosada in elicottero. Subito dopo aver firmato le dimissioni.

La fuga di De la Rùa aprì la strada a un paese assembleare, 5 presidenti in 10 giorni. Scambi in natura, mense popolari, manifestazioni di ripulsa (gli «escraches») sotto le case dei responsabili della crisi e dei sostenitori riciclati della dittatura militare, marce, sempre più «cacerolazos». La sospensione dei rimborsi di un debito arrivato al 140% del pil. Il default. L’improvvisa svalutazione del peso, estremamente traumatica. Fu come cominciare tutto di nuovo. Un altro paese, un’altra storia.

L’Argentina in dieci anni dal collasso al rinascimento. Come liberarsi del Fondo Monetario Internazionale e vivere felici

Esattamente dieci anni fa, tra il 19 e il 20 dicembre 2001, l’Argentina esplodeva. Fernando de la Rúa, ultimo presidente di una notte neoliberale durata 46 anni, appoggiato da una maggioranza nominalmente di centro-sinistra, sparava sulla folla (i morti furono una quarantina) ma era costretto a fuggire dalla mobilitazione di un paese intero. Le banche e il Fondo Monetario Internazionale gli avevano imposto di violare il patto con le classi medie sul quale si basa il sistema capitalista: i bancomat non restituivano più i risparmi e all’impiegato Juan Pérez, alla commerciante María Gómez, all’avvocato Mario Rodríguez era impedito di usare i propri risparmi per pagare la bolletta della luce, la spesa al supermercato, il pieno di benzina.

Il cosiddetto “corralito”, il blocco dei conti correnti bancari dei cittadini, era stato l’ultimo passo di una vera guerra economica contro l’Argentina durata quasi cinquant’anni. L’FMI era stato il vero dominus del paese dal golpe contro Juan Domingo Perón nel 1955 fino a quel 19 dicembre 2001. Attraverso tre dittature militari, 30.000 desaparecidos e governi teoricamente democratici ma completamente sottomessi al “Washington consensus”, l’Argentina era passata dall’essere una delle prime dieci economie al mondo all’avere province con il 71% di denutrizione infantile, dalla piena occupazione al 42% di disoccupazione reale, da un’economia florida al debito pubblico pro-capite più alto al mondo. Con la parità col dollaro, e con la popolazione addormentata dalla continua orgia di televisione spazzatura dell’era Menem (1989-1999), il paese aveva dissipato un’invidiabile base manifatturiera e tecnologica. Nulla più si produceva e si spacciava che oramai fosse conveniente importare tutto in un paese che aveva accolto, realizzato e poi infranto il sogno di generazioni di migranti e da dove figli e nipoti di questi fuggivano.

Il cosiddetto “corralito”, il blocco dei conti correnti bancari dei cittadini, era stato l’ultimo passo di una vera guerra economica contro l’Argentina durata quasi cinquant’anni. L’FMI era stato il vero dominus del paese dal golpe contro Juan Domingo Perón nel 1955 fino a quel 19 dicembre 2001. Attraverso tre dittature militari, 30.000 desaparecidos e governi teoricamente democratici ma completamente sottomessi al “Washington consensus”, l’Argentina era passata dall’essere una delle prime dieci economie al mondo all’avere province con il 71% di denutrizione infantile, dalla piena occupazione al 42% di disoccupazione reale, da un’economia florida al debito pubblico pro-capite più alto al mondo. Con la parità col dollaro, e con la popolazione addormentata dalla continua orgia di televisione spazzatura dell’era Menem (1989-1999), il paese aveva dissipato un’invidiabile base manifatturiera e tecnologica. Nulla più si produceva e si spacciava che oramai fosse conveniente importare tutto in un paese che aveva accolto, realizzato e poi infranto il sogno di generazioni di migranti e da dove figli e nipoti di questi fuggivano.

In quei giorni, in quello che per decenni il FMI aveva considerato come il proprio “allievo prediletto”, salvo misconoscerlo all’evidenza del fallimento, non fu solo il sottoproletariato del Gran Buenos Aires ridotto alla miseria più nera a esplodere ma anche le classi medie urbane. Queste, che per decenni si erano fatte impaurire da timori rivoluzionari e d’instabilità, blandire da promesse di soldi facili e convincere che il sol dell’avvenire fosse la privatizzazione totale dello Stato e della democrazia, si univano in un solo grido contro la casta politica e finanziaria responsabile del disastro: “que se vayan todos”, che vadano via tutti. Era un movimento forte quello argentino, antesignano di quelli attuali, e solo parzialmente rifluito perché soddisfatto in molte delle richieste più importanti.

I passi successivi al disastro furono decisi e in direzione ostinata e contraria rispetto a quelli intrapresi nei 46 anni anteriori. Quegli argentini che a milioni si erano sentiti liberi di scegliere scuole e sanità private adesso erano costretti a tornare al pubblico trovandolo in macerie. Al default, che penalizzava chi speculava -anche in Italia- sulla miseria degli argentini, seguì la fine dell’irreale parità col dollaro. Le redini del paese furono prese dai superstiti di quella gioventù peronista degli anni ’70 che era stata sterminata dalla dittatura del 1976. Prima Néstor Kirchner e poi sua moglie Cristina Fernández, appoggiati in maniera crescente dagli imponenti movimenti sociali, con una politica economica prudente ma marcatamente redistributiva, hanno fatto scendere gli indici di povertà e indigenza a un quarto di quelli degli anni ‘90. Al dunque l’Argentina ha dimostrato che perfino un’altra economia di mercato è possibile e dal 2003 in avanti il paese cresce con ritmi tra il 7 e il 10% l’anno.

La crescita economica è stata favorita da una serie di fattori propri del nostro tempo, dall’aumento dei prezzi dell’export agricolo all’arrivo della Cina come partner economico. Soprattutto però i governi kirchneristi sono stati, con Brasile e Venezuela, i grandi motori dell’integrazione latinoamericana, una delle principali novità geopolitiche mondiali del decennio. Le date chiave di tale processo sono due: Nel 2005 a Mar del Plata, soprattutto la sinergia Kirchner-Lula stoppò il progetto dell’ALCA di George Bush, il mercato unico continentale che voleva trasformare l’intera America latina in una fabbrica a basso costo per le multinazionali statunitensi mettendo un continente intero a disposizione degli Stati Uniti per sostenere la competizione con la Cina. Nel 2006 l’Argentina e il Brasile, con l’aiuto di Hugo Chávez, chiusero i loro conti col FMI: “non abbiamo più bisogno dei vostri consigli interessati” dissero mettendo fine a mezzo secolo di sovranità limitata. Per anni i media mainstream mondiali hanno cercato di ridicolizzare il tentativo del popolo argentino di rialzare la testa, l’integrazione latinoamericana e la capacità del Sudamerica di affrancarsi dallo strapotere degli Stati Uniti e dell’FMI. A dieci anni di distanza, tirando le somme, ci si può levare qualche sassolino dalla scarpa su chi disinformasse su cosa. Ancora un anno fa, nel momento della morte di Néstor Kirchner i grandi media internazionali –quelli autodesignati come i più autorevoli al mondo- avevano di nuovo offeso la presidente, con un maschilismo vomitevole, descrivendola come una marionetta incapace di arrivare a fine mandato. Il popolo argentino la pensa diversamente e il 23 ottobre 2011 l’ha confermata alla presidenza al primo turno con il 54% dei voti.

Cristina, e prima di lei Néstor, ad una politica economica che ha permesso all’Argentina di riprendere in mano il proprio destino, affianca una politica sociale marcatamente progressista dai processi contro i violatori di diritti umani alle nozze omosessuali. Perfino nei media l’Argentina è oggi all’avanguardia nel mondo nella battaglia contro i monopoli dell’informazione: non più di un terzo può essere lasciato al mercato, il resto deve avere finalità sociali e culturali perché non di solo mercato è fatta la società.

A dieci anni dal crollo l’Argentina sta vincendo la scommessa della sua rinascita. I paradigmi neoliberali sono sbaragliati e dall’acqua alle poste alle aerolinee molti beni sono stati rinazionalizzati per il bene comune dopo essere stati privatizzati durante la notte neoliberale a beneficio di pochi corrotti. I soldi investiti in educazione sono passati dal 2 al 6.5% del PIL e… la lista potrebbe continuare. Basta un dato per concludere: dei 200.000 argentini che nei primi mesi del 2002 sbarcarono in Italia (tutti o quasi con passaporto italiano) alla ricerca di un futuro, oltre il 90% sono tornati indietro: “meglio, molto meglio, là”.

tratto da http://www.gennarocarotenuto.

- © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO

Ultima modifica: stampa