Riprendiamo spesso articoli de IlSole24Ore perché in fatto di economia resta il miglior quotidiano italiano. Naturalmente non siamo quasi mai d’accordo con le tesi espresse o implicite (è pur sempre l’organo di Confindustria), ma solleva spesso problemi molto interessanti.

Questo giro d’orizzonte compiuto da Vito Lops – apparentemente intorno all’annoso problema “teorico” se siano più efficaci le ricette neoliberiste o quelle keynesiane – mette l’accento su alcuni passaggi fondamentali nella costruzione chiamata Unione Europea, delle sue regole interne e della moneta unica.

Il primo riguarda la svalutazione effettiva di cui hanno beneficiato alcune economie rispetto ad altre, all’interno stesso dell’eurozona. Ovviamente, in regime di moneta unica, tale svalutazione non può essere un atto politico unilaterale, come quando esistevano monete diverse; ma avviene comunque grazie ai differenziali di ilflazione. Come scrive Lops:Quanto all’inflazione quella che finora ne ha beneficiato di più in termini di cambio reale, perlomeno all’interno dell’area euro, è stata la Germania (avendo generato il 25% in meno rispetto all’Italia dal 2000 è come se avesse svalutato la propria divisa reale di un quarto rispetto a quella italiana).

Un bel guadagno, non c’è che dire. Cui va certamente aggiunto il “risparmio” – in termini di debito pubblico – consentito dai differenziali di spread sui titoli di debito pubblico. Un basso “livello di rischio”, infatti, consente a un paese (il suo ministero del Tesoro che emette i titoli) di finanziarsi sui mercati a tasso praticamente zero (è ancora il caso della Germania o della Finlandia); mentre un livello elevato costringe a pagare interessi elevati o addirittura elevatissimi (è accaduto a Grecia, Italia, Portogallo, Cipro, Irlanda, Spagna; e sta avvenendo ancora, per quanto su tassi inferiori). Per le rispettive “spese pubbliche” si tratta di differenziali importanti, perché chi risparmia su questa voce può permettersi di spendere per altro (welfare, ecc), sostenendo la domanda interna e quindi “la crescita”. Mentre chi spende troppo per interessi è costretto a tagliare, anche a prescindere dalle “direttive” dell’Unione Europea.

La seconda notazione, di conseguenza, è forse ancora più importante, ancorché citata en passant.

Il problema è comunque quello di ripagare gli interessi che sono il nostro dramma: secondo alcuni studi, dal divorzio del 1981 Tesoro-Banca d’Italia il nostro Paese ha pagato interessi per 3.100 miliardi di euro attuali, il 198% del Pil a fronte di un incremento nominale del debito di 1.500 miliardi. È questo il vero salasso che ha fatto alzare il debito: incrementare lo stock di debito con nuovo deficit renderebbe insostenibile la pressione fiscale e i tagli ai servizi».

Quasi 100 miliardi di euro l’anno (una cifra, a valori attuali, intorno al 7% del prodotto interno lordo e quasi il doppio rispetto alla spesa pubblica complessiva annuale) dipende unicamente dal fatto che l’allora ministro del Tesoro, Nino Andreatta – il “maestro” di pensiero economico di Enrico Letta -, impose il suo autentico “colpo di genio”: la Banca d’Italia non avrebbe più potuto acquistare titoli del Tesoro in sede di asta di assegnazione (questo e non altro è il merito del “divorzio”). In questo modo, lo Stato italiano è stato costretto da allora a finanziarsi “sui mercati”, pagando interessi più alti di quanto avveniva in precedenza, con la Banca d’Italia e le altre banche di “interesse ubblico” (cinque, di lì a un decennio tutte “privatizzate”) che – comprandoli – tenevano alto il prezzo e basso il rendimento (gli interessi da pagare).

Un suicidio programmato. Una “buona intenzione” – costringere i governo successivi a non eccedere in spesa pubblica inutile e/o clientelare – trasformatasi in un cappio al colo sempre più stretto. Anche perché la “classe politica” – dai Craxi agli Andreotti, dai Forlani ai De Mita (il “maestro” di Renzi, ricordatevelo – si è naturalmente ben guardata dal ridurre la spesa utile soltanto a se stessa. Poi è arrivato il 1992, il trattato di Maastricht, l’introduzione di vincoli anno dopo anno più stringenti, l’avvvio della “politica della concertazione”… in pratica il lavoro dipendente e i pensionati sono stati chiamati a pagare il conto accumulato tra spesa clientelare e spesa per ineteressi. Seguiti subito dopo dai giovani costretti al precariato a vita (il “pacchetto Treu è del 1997, govern Prodi 1) e subito sollecitati a individuare nei “vecchi” (i genitori o i nonni che ancora adesso li aiutano a integrare salari da fame, oltre che incerti) il “vero responsabile” del collasso dell’economia nazionale.

Giusto per fare un po’ di storia, altrimenti ogni imbecille si alza la mattina e recita la sua ricetta “per uscire dalla crisi” senza nemmeno guardare al processo – dunque ai meccanismi – che, nello specifico italiano, ne hanno ingigantito le dimensioni. Ma, appunto, se non si sa come funziona il meccanismo, non si riesce neppure a individuare “la perdita”. Tantomeno a individuare chi debba davvero “pagare il conto”.

Sulla composizione quantitativa del “debito pubblico” si può leggere quest’altro articolo: http://www.wallstreetitalia.com/article/1660613/societa/tutta-la-verita-sul-debito-pubblico-una-bomba-in-mano-a-bankitalia-e-banche.aspx.

*****

L’Italia dal 2011 ha speso tre volte meno di Irlanda, Uk e Spagna (che sono ripartiti). È per questo che è ancora in crisi?

di Vito Lops

Il 2014 è cominciato con la schioppiettante dichiarazione di Matteo Renzi: «Non perdiamo più tempo, si può sforare il tetto del 3% sul deficit/Pil». Parole che fanno eco a quelle di Romano Prodi che sostiene ormai da mesi che bisognerebbe rimettere in discussione i parametri dei trattati europei «perché sono stati scritti 20 anni fa e nel frattempo il mondo è cambiato».

Il dibattito è aperto. Da una parte economisti di ispirazione keynesiana che sono favorevoli a politiche di spesa a deficit durante le fasi recessive, dall’altra economisti di matrice neo-liberista che spingono nella direzione di una riduzione della spesa pubblica, senza eccezioni anche nelle fasi di crisi. Senza dimenticare quelli che cambiano spesso idea.

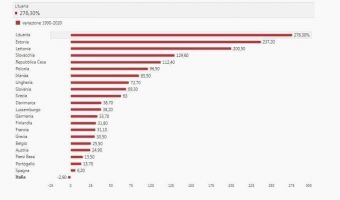

Uscendo dall’impianto ideologico è possibile procedere per punti fermi. Pochi possono mettere in dubbio che gli Stati dell’Unione europea stiano crescendo in modo diverso, hanno tassi di inflazione diversi e producono deficit/Pil profondamente diversi.

Quanto all’inflazione quella che finora ne ha beneficiato di più in termini di cambio reale, perlomeno all’interno dell’area euro, è stata la Germania (avendo generato il 25% in meno rispetto all’Italia dal 2000 è come se avesse svalutato la propria divisa reale di un quarto rispetto a quella italiana).

Vediamo il deficit/Pil, ovvero il disavanzo annuo tra spese ed entrate di uno Stato (la cui somma storica va a cumulare il debito pubblico). Nel 2013 si sono distinti, a parte la Germania con una crescita modesta dello 0,5%, Regno Unito, Irlanda e Spagna. Il Regno Unito ha messo a segno una crescita dell’1,4%, l’Irlanda dello 0,6% mentre la Spagna ha perso complessivamente l’1,3% ma ha registrato un trend crescente negli ultimi mesi e ha fatto decisamente meglio dell’Italia (-1,8%).

Ma quanto hanno speso a deficit questi Paesi nel 2013 come forma di sostegno alla domanda, e quindi alla ripresa economica? Il Regno Unito il 6,1%, l’Irlanda il 7,6% e la Spagna il 6,7%.

L’Italia, invece, dovrebbe sforare di pochissimo il 3% (le ultime stime dell’Fmi indicano il 3,2%). In ogni caso l’Italia ha speso molto meno per sostenere la domanda aggregata dei tre Paesi che – a parte la Germania – sono stati tra quelli che hanno ricevuto i maggiori encomi (da oggi Madrid è anche uscita dal programma di aiuti dell’Ue) e che sono stati definiti “virtuosi” (anche se va ricordato in Spagna il tasso di disoccupazione medio è del 26%, solo di un punto più basso rispetto a quello della Grecia).

Se poi estendiamo il discorso al 2011 e osserviamo il deficit cumulato nel tempo le differenze nella spesa a deficit aumentano in modo esponenziale con Regno Unito al 21,8%, l’Irlanda al 28,3%, la Spagna al 27,1% e l’Italia al 9,8% (come sintetizzato in questa tabella).

Ma quindi perché l’Italia cresce meno (o decresce di più)? È perché ha speso meno a deficit in questi anni di crisi o perché non avrebbe fatto quelle che vengono spesso chiamate riforme strutturali, cioè in poche parole non avrebbe reso più flessibile il lavoro (riducendo salari e cuneo fiscale)?

Gli esperti si dividono. «La differenza di prestazione è totalmente riconducibile al fatto che Irlanda, Inghilterra e Spagna hanno avuto la possibilità di stimolare le loro economie con deficit pubblici ben più alti rispetto a quanto è stato consentito all’Italia», spiega Marco Cattaneo, presidente di Cpi private equity.

«Ragionando per praticità sulle medie aritmetiche – continua l’analista – il deficit pubblico italiano 2013 (3,2%) è stato, in percentuale del Pil, pari a meno della metà rispetto alla media dei tre “paesi virtuosi” (6,8%). La domanda è quanto incidono sul Pil 3,6 punti di deficit annuo in più ? Un’ipotesi cautelativa è che avrebbero generato maggior Pil in proporzione 1:1. Cautelativa perché, in situazioni di domanda depressa come l’attuale, lo stimolo che i deficit producono sul Pil è più che proporzionale dato che maggior domanda implica maggior reddito e produzione, maggiore occupazione, ulteriore feedback positivo sulla domanda, ecc. E, inoltre, il maggior Pil implica maggiori entrate fiscali che compensano in parte il maggior deficit».

«È vero, d’altra parte, che la maggiore domanda interna a parità di condizioni tende ad aumentare l’import, “limando” il beneficio sulla produzione interna e sul Pil – continua Cattaneo che con Giovanni Zibordi ha scritto il libro “Una soluzione per l’euro”, in uscita a febbraio, edizione Hoepli, proponendo l’idea dei certificati di credito fiscali -. Qui peraltro si sarebbe potuto facilmente parare il colpo destinando una parte del maggior deficit alla riduzione delle imposte sui costi di lavoro, quindi del cuneo fiscale. Con una spesa a deficit del 6,8% nel 2013 l’Italia sarebbe il Pil reale sarebbe cresciuto del 2% rispetto al 2012, dato significativamente migliore rispetto ai tre paesi “virtuosi”, che hanno “svoltato l’angolo”, che hanno “fatto le riforme”».

Secondo Daniele Guidi, responsabile dell’area investimenti di Bnp Paribas investment partners «Regno Unito, Spagna e Irlanda hanno sicuramente avuto un comportamento meno virtuoso dell’Italia nella riduzione del debito. Ma questo è stato possibile anche perché partivano da un livello di debito pubblico più basso mentre adottare tali politche per l’Italia avrebbe potuto compromettere la fiducia degli investitori internazionali. La possibilità di fare deficit è essenziale nelle fasi di contrazione ma il problema è a che a questo giro l’Italia non se lo è potuto permettere. Adesso che il peggio è alle spalle, peraltro, non avrebbe senso spendere a deficit. La ripartenza più rapida di queste economie è legata anche al fatto che sono più flessibili sul fronte del lavoro. Dall’esperienza di questa crisi l’Italia deve imparare ad essere più virtuosa nei momenti di crescita dato che dopo 20 anni di avanzo primario ha ridotto poco il debito pubblico. Se fossimo scesi sotto il 100% avremmo avuto più spazio per andare a deficit durante questa crisi».

Per Gabriele Roghi, responsabile della consulenza agli investimenti di Invest Banca «se è vero che la crisi finanziaria è stata provocata da un debito privato eccessivo (Spagna, Irlanda, Portogallo e l’epicentro stesso, cioè gli Usa, non hanno destabilizzato l’economia e la finanzia globale a causa del debito pubblico ma per gli eccessi di quello privato) è altrettanto vero che un debito che paga interessi, seppure bassi, oltre un certo punto toglie risorse vitali a investimenti e sviluppo che divengono sempre più opprimenti e asfissianti e alimentano un circolo vizioso da cui è molto difficile uscire. Il problema è comunque quello di ripagare gli interessi che sono il nostro dramma: secondo alcuni studi, dal divorzio del 1981 Tesoro-Banca d’Italia il nostro Paese ha pagato interessi per 3.100 miliardi di euro attuali, il 198% del Pil a fronte di un incremento nominale del debito di 1.500 miliardi. È questo il vero salasso che ha fatto alzare il debito: incrementare lo stock di debito con nuovo deficit renderebbe insostenibile la pressione fiscale e i tagli ai servizi».

Non la pensa così Cattaneo, secondo cui politiche di spesa a deficit contribuirebbero a migliorare il Pil più del debito e quindi a migliorare il rapporto debito/Pil: «Deficit più alti non sono stati consentiti all’Italia, perché spesso si dice che il maggior livello di debito pubblico “non lo consente”. Bene, grazie al più alto livello del denominatore, anche il rapporto debito pubblico/Pil sarebbe stato migliore e sarebbe sceso dall’attuale 130 al 129%».

Le visioni (e le spiegazioni su crisi e via di uscita) non coincidono. Chi avrà ragione?

- © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO

Ultima modifica: stampa