Il 2018 si è chiuso, per l’Italia, con l’ennesima manovra improntata all’austerità. Dopo una lunga ed inutile pantomima, la partita si è chiusa con un miserrimo 2.04% di deficit rispetto al PIL. Come ben sappiamo, ciò implica un significativo avanzo primario – cioè una sottrazione netta di risorse – e di conseguenza un impatto molto negativo sulla domanda aggregata della nostra economia.

Sappiamo anche che, vista la disoccupazione a due cifre, la situazione delle nostre infrastrutture (autostrade, scuole, ospedali) ed uno stato sociale sempre più in sofferenza (salute, istruzione, ambiente), ciò che servirebbe è un robusto stimolo pubblico all’economia, che si tradurrebbe in un deficit di diversi punti percentuali sopra i parametri imposti da Maastricht e, successivamente, dal Fiscal Compact. Per poter fare questo, la rottura della gabbia europea è un necessario ed ineludibile primo passo.

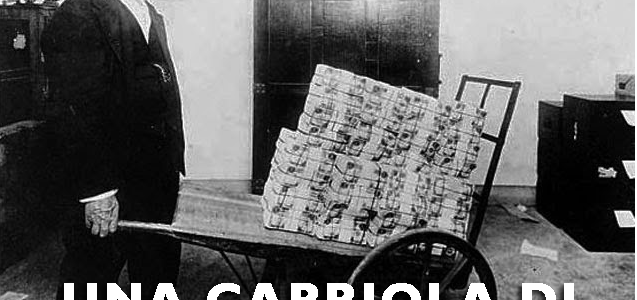

Solamente in questa maniera, infatti, si può ribaltare la prospettiva tossica delle ‘risorse scarse’ – che viene strumentalmente usata per impedire, di fatto, la spesa in deficit come strumento di politica economica – ed adottare una conseguente strategia fatta di politiche industriali e spesa pubblica, finanziata da una banca centrale accomodante tramite la creazione di nuova moneta.

C’è però un fantasma che incombe e che viene brandito contro chi propone questo tipo di intervento: l’inflazione. L’argomento si potrebbe sintetizzare così: “Sarebbe bellissimo che lo Stato spenda per tutta una serie di cose meritorie quali la salute, l’istruzione, i viadotti autostradali, etc., ma come faremmo poi a controllare l’inflazione che ne deriverebbe?”.

Ma attraverso quale meccanismo la creazione di moneta, al fine di finanziare la spesa pubblica, dovrebbe generare inflazione? Ipotizzando di trovarsi in una situazione di pieno impiego delle risorse produttive (non c’è disoccupazione, i macchinari vengono utilizzati a pieno ritmo), l’immissione di nuovo potere d’acquisto tramite la creazione di nuova moneta genera una extra domanda di beni di consumo e di investimento.

Questa extra domanda, tuttavia, non può essere accomodata da un aumento della produzione. In una situazione di pieno impiego, infatti, l’economia starebbe già producendo il massimo possibile, poiché non ci sarebbero ulteriori lavoratori disponibili da assumere per produrre di più, né margini di utilizzo più intensivo della capacità produttiva installata. Se non può essere accomodata da un incremento della produzione, la nuova domanda si scaricherà quindi in una pressione al rialzo sui prezzi. Se l’immissione di moneta continuasse ad un ritmo sostenuto, questo causerebbe anche un aumento dell’inflazione, che è il tasso di crescita del livello dei prezzi.

Nonostante la teoria economica dominante tenda a nascondere sotto il tappeto questo aspetto, la vulgata (così tanto facilmente sbandierata dai media) dello “stampando moneta creiamo inflazione” si regge in maniera cruciale sull’ipotesi di pieno impiego delle risorse, la quale non ha evidentemente nessun riscontro nella realtà che abbiamo di fronte tutti i giorni. In diversi Paesi dell’Eurozona la disoccupazione viaggia, infatti, persistentemente sulla doppia cifra. E anche gli Stati Uniti, che apparentemente si trovano nei paraggi della piena occupazione in virtù di un tasso di disoccupazione minore del 4%, ad uno sguardo attento si rivelano intessuti di sottoccupazione, lavori precari e part time, ed un esercito di scoraggiati che il lavoro neanche lo cercano e quindi non vengono annoverati tra i disoccupati.

Abbiamo visto come, al di fuori del caso estremo di pieno impiego, non vi sia alcun meccanismo diretto che colleghi le immissioni di liquidità nell’economia e l’aumento dell’inflazione. Possiamo quindi dire che le fondamenta del discorso mainstream su questo tema, discorso che purtroppo ha fatto breccia anche nel campo non liberista, sono molto poco solide. D’altro canto, non è certo una novità che una particolare interpretazione di un fatto economico si affermi e perduri per ragioni prettamente meta-scientifiche.

La lettura che la teoria economica dominante propone dell’inflazione non è ovviamente neutra, ma serve piuttosto a celare la natura reale di questo fenomeno. Lungi dal derivare dalla immissione di moneta nel sistema, l’inflazione è anch’essa frutto della contrapposizione tra capitale e lavoro. Se l’imprenditore vede aumentare i salari della propria forza lavoro, esso vorrà aumentare i prezzi dei prodotti venduti, al fine di mantenere elevati i propri profitti. Di converso, alti prezzi dei prodotti acquistati spingeranno i lavoratori a richiedere aumenti dei salari, in modo da poter mantenere inalterato il proprio tenore di vita. Ma salari più alti comprimeranno i profitti, e così via.

Una bassa inflazione è quindi collegabile a una lotta di classe che si affievolisce, e questo è il vero elemento da tenere in conto. Per questo motivo l’inflazione, in un sistema economico capitalistico, non è certo un indice di una gestione dissennata delle finanze pubbliche, ma lo specchio di una dinamica conflittuale nel processo di distribuzione del reddito tra le classi sociali. In quanto tale, il problema che l’inflazione pone alla politica economica è quello di imporre la piena indicizzazione dei salari ai prezzi per evitare la perdita di potere di acquisto dei redditi da lavoro e, in alternativa, un controllo dei prezzi sui beni e servizi prodotti, per spezzare all’origine il tentativo da parte dei capitalisti di aumentare i profitti tramite una strada extra-contrattuale.

Colleghiamo ora il tassello mancante: il ruolo della domanda aggregata e della spesa pubblica. Se la domanda aggregata cresce, sostenuta dalla spesa pubblica in deficit, la disoccupazione diminuisce ed i lavoratori riprendono forza nel conflitto di classe. Ad una minore disoccupazione corrisponde un minor potere di ricatto per i padroni ed un maggior vigore della classe lavoratrice nel reclamare aumenti salariali. Ecco perché il sostegno della banca centrale ai programmi di spesa pubblica deve essere un obiettivo di lotta per le classi popolari.

La spesa pubblica è essa stessa frutto della lotta di classe, storicamente un compromesso che le classi dominanti sono costrette ad accettare quando il mondo del lavoro preme ed esercita il conflitto in maniera efficace. Ogni parziale arretramento che il capitale è costretto ad accettare è un piccolo passo in avanti per il lavoro, che mette in moto un circolo virtuoso di riduzione della disoccupazione, ulteriore aumento del potere contrattuale dei lavoratori ed ulteriori margini da strappare al capitale nella spartizione del prodotto sociale, fino ad avere la forza necessaria per mettere in discussione le fondamenta stesse del sistema economico dominante.

In quest’ottica, robuste dosi di spesa pubblica in deficit sono nulla più che un obiettivo intermedio, ma un obiettivo intermedio con implicazioni materiali enormi, come milioni di poveri e precari ci ricordano quotidianamente. Occorre riappropriarsi di queste armi, senza farsi intimorire da spauracchi come l’inflazione. Il cammino di emancipazione delle classi subalterne è costellato da sottili tranelli come questo e continuare a farsene intrappolare rappresenta un errore che non possiamo più permetterci.

* Coniare Rivolta è un collettivo di economisti – https://coniarerivolta.org/

- © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO

Ultima modifica: stampa