L’Eurostat, l’ente statistico dell’Unione europea, ha rilasciato i dati sul “tasso di posti di lavoro vacanti” (job vacancy rate, da qui in avanti Jvr) relativi la primo trimestre del 2020.

Un “posto di lavoro vacante” è definito come un posto di lavoro retribuito (appena creato, non occupato o in procinto di diventare vacante) per il quale il datore di lavoro adotta misure attive per trovare un candidato al di fuori della sua impresa, con la prospettiva di assumere immediatamente o nel prossimo futuro.

Il Jvr è la misura espressa in percentuale del totale dei posti vacanti sul totale delle posizioni occupate e occupabili:

Jvr = (numero di posti vacanti) / (numero di posti occupati + numero di posti vacanti)

In altri termini, possiamo dire che questo dato misura la possibilità la crescita massima dei posti di lavoro (e in maniera minore, del tasso di occupazione) in un dato territorio in un certo lasso di tempo, qualora la domanda e l’offerta di lavoro coincidessero pienamente.

Un dato elevato indica una cattiva efficienza del mercato del lavoro, ossia molte imprese vorrebbero assumere ma non trovano lavoratori o lavoratrici adeguate alla posizione. Al contrario, un Jvr prossimo allo zero significa poca discrepanza tra le opportunità di lavoro e le posizioni già occupate, una sorta di “piena occupazione possibile” date le condizioni economico-produttive del paese o della regione.

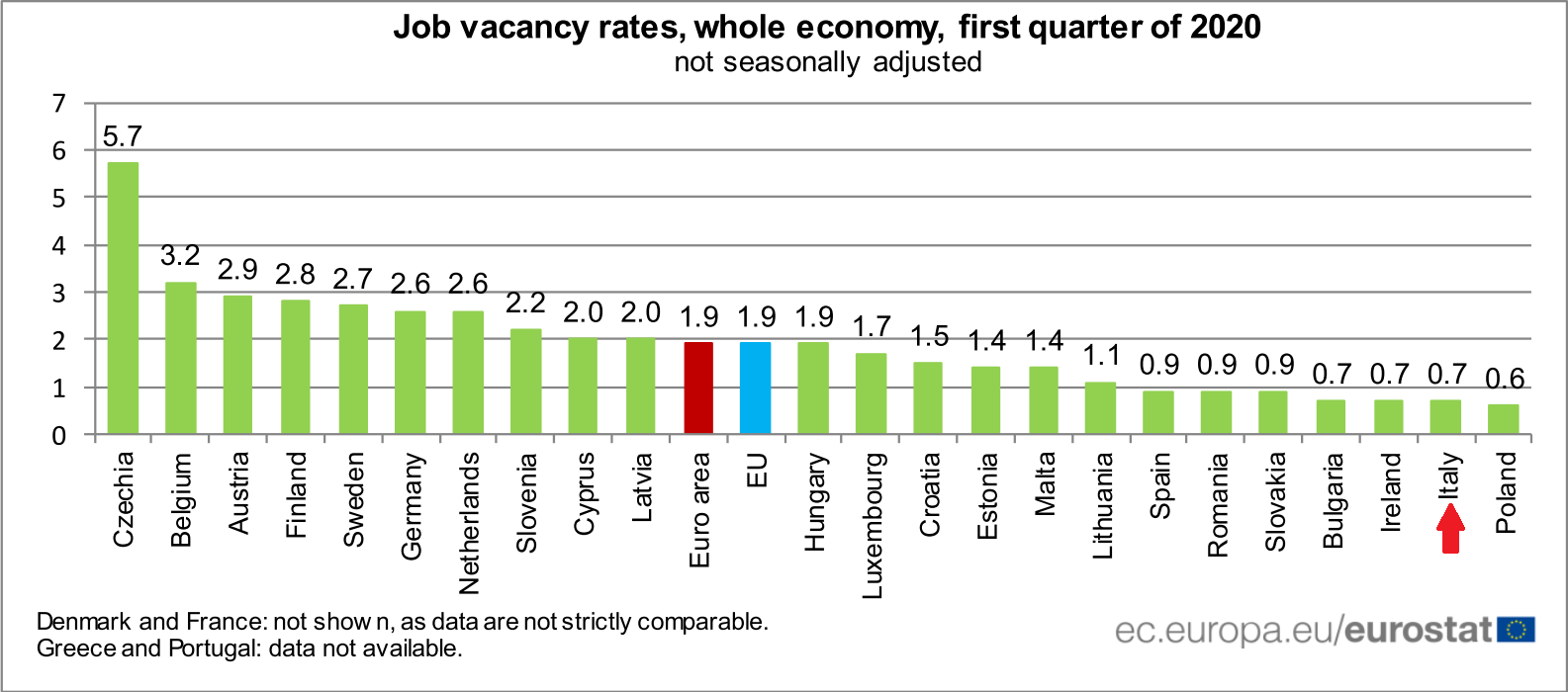

Ebbene, come si vede dal grafico il Jvr dell’Unione europea, così come dell’Eurozona, si attesta poco sotto il due percento, all’1,9%.

Questo significa che, prendendo per esempio il tasso di occupazione dell’Ue nel 2018 del 73% (fascia 20-64 anni, l’Istat invece lo calcola su quella 15-64), il “massimo dell’occupabilità” della macroregione sarebbe stato dell’1,9% di posizioni in più (non “teste”, visto il fenomeno del doppio lavoro, e neanche unità di lavoro a tempo pieno Ula, visto quello del part-time) rispetto a quelle già attive.

Venendo in Italia, leggiamo che nel primo trimestre del 2020 il nostro paese ha uno dei Jvr più bassi del Vecchio continente, lo 0,7% (era l’1,1% a dicembre del 2019). Questo vuol dire che al netto dei possibili margini di errore nel registrare un elemento del genere, al massimo oggi (cioè a fine marzo) in Italia ci sarebbe spazio per solo lo 0,7% di posizioni lavorative in aggiunta a quelle già esistenti.

Se tutto questo lo innestiamo nel secondo peggior paese per tasso di occupazione rispetto alla popolazione attiva di tutta l’Ue a 27 (l’Italia infatti è seconda solo dietro la Grecia), la figura registra il fallimento sociale del processo di integrazione europea.

A fine dicembre 2019, restando cioè in periodo pre-pandemia, l’Istat infatti segnalava che poco più del 59% della popolazione in età da lavoro tra i 15 e i 64 anni, non impegnata in un percorso formativo (chi va a scuola o all’università non rientra nel dato) aveva un lavoro.

Per magnanimità, tralasciamo il fatto che “avere un lavoro” significa aver lavorato almeno un’ora regolarmente retribuita nella settimana della rilevazione… non proprio quello che si direbbe un veicolo all’emancipazione economica dai bisogni primari.

Tornando in focus, si evince che al numero di impieghi leggermente più alto dei 23 milioni di lavoratori e lavoratrici con almeno un posto di lavoro, a dicembre del 2019 ci sarebbe stato spazio solo per l’1,1% di posizioni lavorative in più.

Una disfatta, in quanto certifica il fatto che questo modello sociale in Italia non è in grado di dare un lavoro a circa i 2/5 della popolazione in attività. Ma dando uno sguardo veloce ai dati sul tasso di occupazione e al Jvr di tutti i 27 paesi, si capisce che per tutto il mondo del lavoro, al netto di una sparuta minoranza di eccellenza che beneficia di impieghi altamente retribuiti, il fallimento è generale e inequivocabile.

Che la “piena occupazione” non fosse un obiettivo primario del progetto di integrazione europea era chiaro sin dal Trattato costituivo dell’Ue firmato a Maastricht nel 1992, quando il lavoro prima non viene nominato nel Preambolo dove si declinano gli obiettivi generali, poi è subordinato alla «stabilità dei prezzi» e alla «forte competitività» nell’art. 3 comma 3, quello contenente gli obiettivi programmatici essenziali dell’Unione.

E dire che da allora un “fiume d’inchiostro ufficiale” è stato speso sul tema dell’occupazione, dal libro bianco su crescita competitività e occupazione del 1994, a quello verde per modernizzare il diritto del lavoro del 1996, al Trattato di Amsterdam del 1997, al patto sociale per lo sviluppo e l’occupazione del 1998, alla strategia Europa 2020 del 2010.

E poi “direttive” sul tempo parziale (1997), tempo determinato (1999), parità di trattamento occupazione e condizioni di lavoro (2000), sull’ organizzazione dell’orario di lavoro (2003), sul lavoro interinale (2008), la “decisione” sull’orientamento per politiche a favore dell’occupazione (2005), la “comunicazione” sulla flessicurezza (flexsecurity, 2007).

Un mare di parole, il cui risultato finale è stato facilitare la redistribuzione della ricchezza a favore delle grandi imprese per mezzo dello scoglio inamovibile della stabilità dei prezzi, che non significa altro che deflazione salariale e perdita di forza contrattuale dal parte dei lavoratori.

Se aggiungiamo la crisi sistemica in cui è entrato il Capitale dagli anni Settanta e la serie durissima di batoste prese dalle economie nel nuovo millennio (delle dot com nel 2000, finanziaria nel 2008, del debito negli anni successivi, e ora il coronavirus), l’insostenibilità sociale di questo modello di sviluppo emerge in tutta la sua chiarezza.

Il dato sul Jvr è solo uno dei possibili punti d’attacco alla questione.

- © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO

Ultima modifica: stampa