«I lavoratori europei sono esclusi dalla distribuzione della ricchezza. Neanche la recente crescita occupazionale ha permesso di interrompere la straordinaria redistribuzione del reddito dai salari ai profitti che è in atto da diversi decenni. Per questo, è necessario favorire la dinamica dei salari reali».

Sembrerà strano, ma queste non sono le parole del leader di un temutissimo sindacato estremista. Si tratta invece del contenuto di un articolo apparso qualche giorno fa sul Financial Times. Direttamente dalla City di Londra, il quotidiano della finanza internazionale sciorina una serie di dati e riflessioni che mostrano, inequivocabilmente, in quali condizioni di disuguaglianza e precarietà versi il mercato del lavoro europeo.

Guardando in maniera neutra i dati, ci viene detto nell’articolo, salta agli occhi un presunto paradosso. Nel nostro continente, il tasso di occupazione avrebbe ormai superato i livelli pre-crisi. Ciò, tuttavia, non è stato accompagnato da una crescita dei salari, la cui dinamica rimane avviluppata in una stagnazione che dura ormai da decenni.

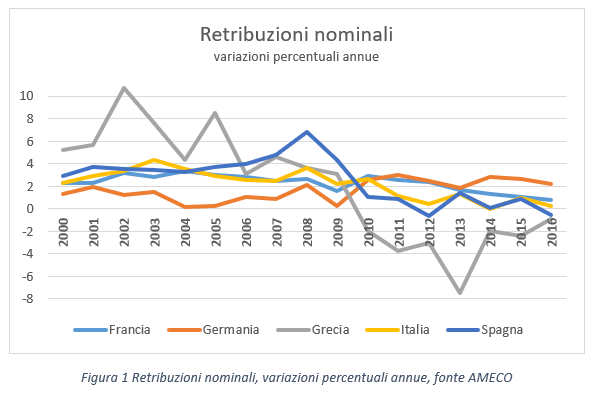

Andando nel dettaglio, viene sottolineato come, a fronte di 15 milioni di nuovi occupati nei 28 Paesi dell’Unione Europea, i salari nominali tra il 2010 e il 2017 siano cresciuti in media ad un tasso annuo del 1,7%, decisamente inferiore al 2,5% che aveva caratterizzato il periodo 2000-2007 (Figura 1).

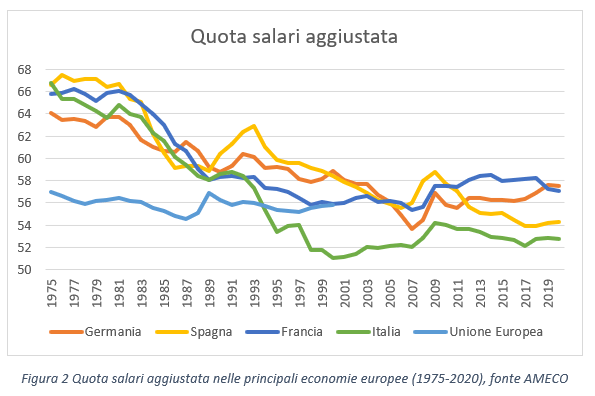

Questo fenomeno viene confermato anche dall’andamento della quota salari sul PIL, che rappresenta la parte del reddito nazionale che è attribuito ai lavoratori. Infatti, sostiene a ragione l’articolo mostrando i dati della Commissione Europea, i profitti si sono impossessati di una quota sempre maggiore del reddito, a scapito dei salari. Questa tendenza è generalizzata e continua dalla prima metà degli anni Settanta ad oggi. Tuttavia, il paese che più degli altri spicca per l’entità di questa redistribuzione dal lavoro al capitale è proprio il nostro. La quota salari italiana, pari a più del 65% nel 1975, è oggi di poco superiore al 55% e le proiezioni per il 2020 riportate nell’articolo la danno ancora in diminuzione (Figura 2).

Per rendere il quadro ancora più fosco, l’articolo ci ricorda anche che l’aumento del tasso di occupazione, di per sé, non è sufficiente a descrivere accuratamente la situazione occupazionale del continente. Esiste infatti, in Europa, un enorme problema di sotto-occupazione. Per sotto-occupato si intende quel lavoratore che sarebbe disposto a lavorare a tempo pieno ma, per carenza di domanda di lavoro, è costretto a lavorare ad orario ridotto. In Europa almeno un lavoratore part-time su quattro lo è suo malgrado. In paesi come l’Italia e la Spagna la situazione è ancora peggiore, poiché addirittura il 60% dei lavoratori part-time desidererebbe lavorare (e guadagnare) di più.

Spesso, come lo stesso articolo sottolinea citando l’OCSE, questi part-time assumono la forma di contratti a chiamata “zero hours contracts”, vale a dire contratti di lavoro in virtù dei quali si è ufficialmente occupati, ma che ciononostante non implicano la certezza di lavorare neanche un’ora settimanale, dando vita al paradosso per il quale un lavoratore potrebbe essere considerato dalle statistiche ufficiali ‘occupato’ e al contempo ricevere una retribuzione di zero euro.

Questa condizione di precarietà e povertà, conclude l’articolo, è spesso aggravata da difficoltà in termini di accesso al welfare, ai sussidi di disoccupazione e alle pensioni. Difficoltà che, apparentemente, avrebbero una natura impersonale, astratta e sarebbero il frutto di qualche sfortunata coincidenza.

Passando a noi e parafrasando il noto cantautore, potremmo chiosare con un “se non del tutto giusto, quasi niente sbagliato”. il quadro tracciato è drammatico, descrive bene la fragilità che affligge i mercati del lavoro europei ed è, per altro, ciò che più e più volte abbiamo sottolineato. Lo spaccato offerto dall’articolo del Financial Times, però, è anche parziale e ipocrita.

Come dicevamo, l’apertura del pezzo è dedicata all’analisi dei trend occupazionali in Europa. Quello che viene omesso, però, è che la dinamica così fortemente positiva, in termini di riduzione della disoccupazione, che ha caratterizzato gli ultimi anni è pressoché del tutto imputabile ai Paesi dell’Est Europa. In Estonia, ad esempio, il tasso di occupazione è cresciuto dal 2010 al 2018 del 22%; in Lituania del 26%, in Polonia del 14,4%. In altri Paesi, invece, la situazione è ben meno rosea: in Francia è cresciuto del 2%; in Italia del 3%; del 6% in Spagna.

Si tratta naturalmente di situazioni e strutture economiche ben diverse, ma ciò che ci preme sottolineare qui è che questi dati verosimilmente celano in sé il frutto avvelenato delle delocalizzazioni verso economie ad uno stadio di sviluppo capitalistico meno avanzato, in cui condizioni lavorative e salari sono decisamente peggiori. La libera circolazione dei capitali, architrave su cui si regge l’Unione Europea, mette i lavoratori gli uni contro gli altri su scala continentale ed esercita una formidabile pressione al ribasso sui salari, evidentemente all’insaputa del Financial Times che non coglie in questo processo una delle spiegazioni per l’apparente paradosso su cui si interroga.

Ma ciò che, ancora di più, risulta indigeribile dell’articolo, è lo stupore con cui sia la giornalista sia il più volte citato Stefano Scarpetta dell’OCSE guardano alla fotografia che essi stessi hanno scattato.

La drammatica situazione in cui versano milioni di lavoratori europei, infatti, non è un risultato casuale e imprevedibile di fantasmagoriche leggi economiche. Esso è, al contrario, il risultato deliberato di una precisa stagione di politiche economiche e delle cosiddette riforme strutturali che sono state imposte, a più tornate, dalle Istituzioni internazionali alla classe lavoratrice dei Paesi europei.

L’obiettivo di queste cosiddette riforme era quello di rimuovere le ‘rigidità’ dal mercato del lavoro, sulla base dei dettami della teoria economica dominante per la quale, nonostante numerose smentite empiriche e teoriche, la flessibilità del lavoro è la panacea per risolvere tutti i mali di un’economia.

Da un lato, infatti, la flessibilità favorirebbe la competitività delle merci prodotte nel paese, rendendole più appetibili sui mercati internazionali e stimolando quindi le esportazioni. Dall’altro, incentiverebbe gli imprenditori ad aumentare le assunzioni.

Il meccanismo magico che dovrebbe garantire questi risultati è, se si vuole usare uno degli eufemismi tanto cari a liberisti di varia estrazione, il contenimento del costo del lavoro. Guardando alla realtà, stiamo parlando esattamente della violenta compressione salariale che turba oggi i sogni del Financial Times.

La stessa Banca Centrale Europea, che ultimamente ha lamentato la stagnazione dei salari, non più tardi di qualche anno fa auspicava un maggiore sforzo nel perseguire quelle riforme volte a ridurre ulteriormente i livelli salariali e il potere contrattuale della classe lavoratrice. Tradotto in termini concreti, ciò di cui la BCE si faceva e si fa promotrice, è lo sforzo imposto ai lavoratori di dover accettare sacrifici su sacrifici, in nome di un benessere futuro che, in maniera non sorprendente, non si è ancora manifestato e mai si manifesterà.

Le politiche di deflazione salariale, che hanno contribuito in maniera decisiva alla riduzione della quota salari, sono state dunque una chiara e precisa scelta e indicazione delle Istituzioni europee e internazionali. È forse inutile aggiungere che questa indicazione è stata solertemente accettata dai governi dei Paesi europei, da ormai venti anni. Le riforme del mercato del lavoro si sono abbattute ovunque come una clava, si pensi alla Spagna (1994, 2006, 2010, 2012) o alle riforme Hartz in Germania (2002-2005), senza dimenticare il ventennale e mai pago ciclo di flessibilizzazione in Italia.

Oltre a facilitare l’accesso a forme contrattuali più precarie e ai contratti atipici a tempo indeterminato, una parte importante di queste riforme ha riguardato anche i sussidi di disoccupazione e i modelli di welfare. In particolare, con la scusa di allargare la platea dei beneficiari – nella falsa logica dei lavoratori privilegiati a cui si deve la disoccupazione dei lavoratori non tutelati – si sono di fatto ridotte, sia nei trasferimenti che nella durata, le prestazioni di cui i disoccupati beneficiavano.

L’intento è sempre lo stesso: smorzare la conflittualità dei lavoratori, renderli ricattabili e costringerli ad accettare una riduzione dei salari. Il metodico lavoro di erosione del potere contrattuale dei lavoratori, operato a colpi di ‘raccomandazioni’ delle Istituzioni europee e felicemente eseguito da governi nazionali al servizio del capitale, ha lasciato un campo di macerie, fatto di salari da fame e condizioni lavorative sempre più precarie.

Ecco quindi che quello che pareva un inspiegabile paradosso, almeno per il Financial Times, si mostra per quello che realmente è: il risultato deliberato di una lotta di classe esercitata dai privilegiati contro l’enorme maggioranza della popolazione. Un risultato talmente sbilanciato a favore del capitale che quest’ultimo può adesso raccoglierne a piene mani i frutti, fatti di una produzione che torna ad aumentare e che garantisce enormi margini di profitto, grazie ai miserabili salari pagati.

* Coniare Rivolta è un collettivo di economisti – https://coniarerivolta.org/

- © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO

Ultima modifica: stampa

Leonardo Risolé

Le agenzie interinali, il prelievo bancomat dei partiti.