Non solo Arbe. Quello dell’isola dalmata che oggi si chiama Rab, aperto esattamente settant’anni fa, nel luglio 1942, è stato il più terribile e mortale fra i campi di internamento “per slavi” messi in piedi dall’Italia (soprattutto dal Regio esercito) durante l’occupazione della Jugoslavia. Ma certo non era l’unico.

Già il termine “per slavi” la dice lunga. Il fatto che sia un concetto sbagliato (slavi infatti sono tutti i popoli che parlano lingue slave, dai russi ai bulgari) probabilmente non occupava le menti di chi ha concepito quei lager. È invece molto probabile che fossero ben consci dell’accezione negativa e velatamente razzista che la parola ha assunto – allora come oggi – in seguito all’uso e all’abuso fattone dai nazionalisti italiani (e che in precedenza invece non aveva, basti pensare alla veneziana riva degli Schiavoni, uno dei luoghi più prestigiosi della città).

I campi di internamento allestiti per ricevere i civili rastrellati dalle territorio jugoslavi annessi nel 1941 (provincia di Lubiana e di Dalmazia) e “allogeni” (sloveni e croati della Venezia Giulia, divenuti cittadini italiani dopo la Prima guerra mondiale) erano in totale 28: 14 in Italia e altrettanti nel territorio annesso. L’elenco è ricavato dal libro di Carlo Spartaco Capogreco, I campi del duce (Einaudi). Il Friuli-Venezia Giulia ospitava sei campi: Cighino, Gonars, Visco, Fossalon, Poggio Terzarmata (Zdravščine) e Piedimonte (Podgora); tre l’Umbria: Colfiorito, Pietrafitta e Ruscio; due il Veneto: Monigo e Chiesanuova; uno ciascuno la Toscana, la Liguria e la Sardegna: Renicci, Cairo Montenotte e Fertilia. I campi nei territori annessi si trovavano tutti nell’attuale Croazia, con l’eccezione di quello sull’isola di Mamula, oggi in Montenegro.

Oltre al già citato campo di Arbe (Rab), ce n’erano a Buccari (Bakar), Portoré (Kraljevica), Fiume (Rijeka), Melada (Molat), Zlarino (Zlarin), Scoglio Calogero (Ošljak), Morter (Murter), Zaravecchia (Biograd), Vodizza (Vodice), Divulje, Prevlaka e (Uljan). Ques’ultimo è stato aperto nell’agosto 1943 e ha ospitato 300 persone solo per pochi giorni, fino all’armistizio dell’8 settembre 1943, quando tutti gli internati sono stati liberati (ma non tutti i lager hanno cessato di funzionare). I primi campi erano stati aperti tra l’inverno e la primavera 1942, per deportarvi la popolazione civile delle zone dov’era maggiore l’attività partigiana.

Le condizioni di vita variavano da campo a campo e da periodo a periodo, potevano andare dal sopportabile al disumano. Il numero maggiore di vittime si è registrato ad Arbe (1435 vittime accertate su 10mila internati); dieci volte minore è la mortalità di Renicci (in provincia di Arezzo), con 159 deceduti su un numero di internati più meno uguale; mentre a Gonars (Udine) si contano 453 morti su 7mila internati. Abbiamo una documentazione abbastanza completa solo per i campi più grandi (Arbe, Gonars, Monigo, Chiesanuova, Renicci e Visco) mentre su altri sappiamo piuttosto poco. La maggior parte dei campi era gestita dal Regio esercito, alcuni ricadevano sotto la giurisdizione del ministero dell’Interno e in questi secondi le condizioni di vita erano generalmente migliori.

Diciamolo subito: non c’era un disegno esplicito né di torture o maltrattamenti fisici, né tantomeno di sterminio (certo, è vero che affamare i reclusi equivale a una tortura). I regolamenti non prevedevano punizioni corporali, ma in alcuni campi venivano praticate: a Gonars era stato issato un palo dove legare i puniti. Si sono registrate alcune uccisione arbitrarie (sempre a Gonars Rudolf Kovač fu ucciso dalla fucilata di una sentinella senza apparenti motivi, a Renicci l’anarchico Umberto Tommasini venne ammazzato a colpi di pistola da un ufficiale per aver intonato l’Internazionale dopo la caduta di Mussolini). Non c’erano lavori forzati, solo qualche internato era occupato in attività d’ufficio e infermieristiche. Tuttavia erano stati costituiti tre campi di lavoro, uno per “ex jugoslavi” e uno per “allogeni” dove le condizioni di vista erano generalmente migliori che nei campi d’internamento.

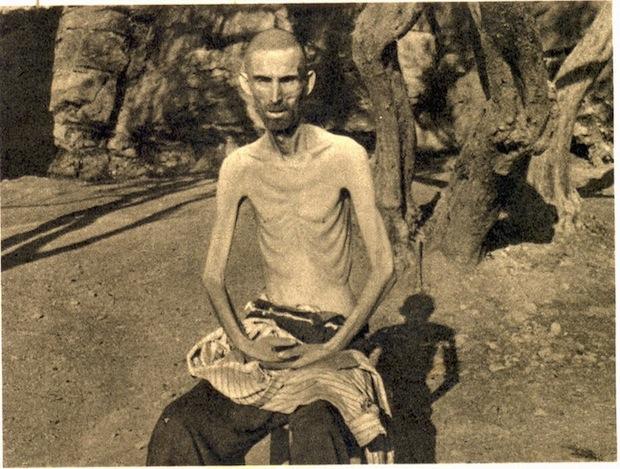

Gli internati, invece, morivano di fame, di malattie e di freddo. «Caratteristiche pressoché costanti in questi campi furono la fame e la denutrizione generalizzate che determinarono l’alto tasso di mortalità», scrive Capogreco. Le razioni erano volutamente insufficienti e gli internati venivano alloggiati in tende senza tavolacci e quindi costretti a dormire sulla nuda terra, il che innalzava in modo consistente l’incidenza di malattie, soprattutto tra gli anziani. Arbe, Melada e Zlarin erano collocati in riva al mare, il primo addirittura su un terreno paludoso.

In Italia furono allestiti anche altri tipi di campi – per prigionieri di guerra o per internati politici o quant’altro – ma Capogreco sottolinea che le tendopoli adriatiche dei campi “per slavi” sono lontane «anni luce» dalle strutture per internati gestite dal ministero dell’Interno. Il modello era piuttosto costituito dai campi di prigionia in Libia. I reclusi vestivano e calzavano indumenti propri e, poiché l’arresto li aveva colti di sorpresa, buona parte di loro non disponeva d’altro che degli abiti indossati al momento del fermo. Solo ad alcuni più bisognosi, a inverno inoltrato, vennero forniti indumenti e scarpe di tipo militare. Si potevano ricevere pacchi, ma i disservizi e l’ostruzionismo rendevano la possibilità solo teorica: quando i pacchi arrivavano, e se arrivavano, il cibo era ormai immangiabile per la lunga giacenza nei magazzini. Da registrare un’eccezione: il servizio pacchi nella Dalmazia meridionale, organizzato dal 120° fanteria della Divisione Emilia che consegnò oltre 10mila pacchi nei due campi di Mamula e Prevlaka.

Il racconto di un ex internato di Renicci ricostruiva le precarie condizioni di vita nelle tende: «La terra era molto umida e così abbiamo cercato delle frasche da sistemare sul fondo, per poi poggiarvi le coperte. Ma i guardiani non ce l’hanno permesso e chi veniva sorpreso a spezzare rami dalle querce passava dei guai molto seri con loro. Così, la maggior parte di noi ha dovuto mettere direttamente sul fango le proprie coperte e, in poco tempo, si è così ammalata. Io ho vissuto sotto una tenda sino alla primavera del ’43: in ogni tenda stavamo quindici o venti persone, ma poi hanno allestito anche tendoni per sessanta internati».

La fame era accentuata dall’antica, e non interrotta, tradizione italica di fare la cresta sulle provviste. Ivan Branko, evaso da Gonars il 30 agosto 1942, riferiva che le razioni erano forse sufficienti per sopravvivere, ma «prima di arrivare agli internati, finivano per ridursi a un quarto, poiché dovunque veniva rubato, al comando e poi lungo le tappe intermedie della gerarchia del potere».

Parecchi morti nei vari campi erano internati trasferiti da quello di Arbe quando ormai si trovavano in condizioni disperate. È il caso dei 232 reclusi deceduti della caserma “Cadorin”, di Monigo (Treviso). «I medici dell’ospedale di Treviso, dove venivano ricoverati gli internati quando erano ormai allo stremo, restavano esterrefatti davanti al quadro clinico di completa denutrizione», sottolinea Capogreco. Il professor Menenio Bortolozzi, al tempo primario anatomo-patologo, osservava: «Dal campo li mandavano al nosocomio quando ormai era troppo tardi: si è riusciti a salvarne pochi, sono morti anche bambini di un anno, di pochi mesi, vecchi ottantenni, persino uno di 92 anni. Morti di fame».

E Mario Cordaro, ex ufficiale medico a Gonars, riferiva: «Il nostro lavoro era divenuto bestiale, ma purtroppo non potevamo fare altro che constatare la nostra impotenza. Il cimitero di Gonars non poteva più contenere i morti che si contavano a varie decine ogni giorno e così fu in fretta costruito un nuovo cimitero». Camillo Croce, medico a Melada, ancora nel 2001 testimoniava: «Quando le condizioni di salute erano molto gravi, proponevo il ricovero all’ospedale San Demetrio di Zara, al quale facevamo capo per le varie emergenze».

Le condizioni di vita furono un po’ alleviate dall’intervento ecclesiastico. Il vescovo di Lubiana e quello di Veglia (sloveni e croati sono cattolici) andarono personalmente da Pio XII che fece pressioni sul governo italiano. Nella sua risposta il generale Mario Roatta, comandante militare dei Balcani, non negava la mortalità, ma cercava di farla apparire casuale. Comunque l’intervento vaticano ottenne il trasferimento dei bambini e di gran parte delle donne da Arbe a Gonars. Dal febbraio 1943 operò a Cairo Montenotte (Savona) un campo riservato alla minoranza slovena e croata della Venezia Giulia. Per fortuna fu un campo a bassa mortalità, ma la situazione non era di certo facile.

Il vescovo di Trieste e Capodistria, Antonio Santin, andò a visitare quelli che erano in buona parte abitanti della sua diocesi. Si scontrò con un generale che li considerava tutti delinquenti. «Pregai il generale di segnalare in alto la scarsità di cibo: avevo visto coi miei occhi e appreso dal colonnello quanto ricevono. Hanno fame», scrisse il vescovo.

Su tutto questo, nel dopoguerra, è scesa un’impenetrabile cortina di silenzio. Solo il caparbio lavoro di pochi storici e ricercatori ha permesso di conoscere almeno in parte le atrocità di cui si sono macchiati gli italiani nei Balcani.

- © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO

Ultima modifica: stampa

Maurizio Disoteo

E’ un articolo che ricorda fatti storici fondamental, che si debbono ricordare, della crudeltà italiana sugli “slavi” .

Vorrei citare altri due libri sul tema, ambedue della storica triestina Alessandra Kersevan:

-Un campo di concentramento fascista. Gonars 1942-1943, Comune di Gonars-Kappa Vu, 2003

-Lager italiani, Roma, Nutrimenti, 2008.

Maurizio Disoteo

luigi Carbonetti

Anche a Ruscio, Monteleone di Spoleto (Pg) viera un campo di prigionia dove erano tenuti Montenegrini che poi, dopo l’8 settembre, parteciparono in maniera attiva alla lotta partigiana in Val Nerina e Reatino

Sandi

Condivido l’articolo, premetto. Però Umberto Tommasini non è stato affatto ammazzato a Renicci, visto che è morto credo negli anni ’90 a Trieste, da anarchico. Su di lui esiste anche un libro autobiografico curato da Claudio Venza. Sempre naturalmente che no si tratti di un omonimo, Però se nella foga dell’indignazione ci si lascia scappare cose inesatte e facilmente smentibili la cosa diventa controproducente.