“Un milione di morti se si sveglia il Vesuvio!”, “Campi Flegrei: una imminente catastrofe?”, “Napoli: nella morsa di due vulcani”… sono questi i titoli che periodicamente troneggiano sui giornali e TV per denunciare un rischio che non ha eguali al mondo. Nonostante ciò, da 23 anni (ventitre anni!) un reale (ma su questo termine ci ritorniamo) Piano di Protezione civile per l’area vesuviana e per l’area flegrea attende ancora di essere redatto, mentre per quello per l’isola di Ischia, siamo ancora all’Anno Zero.

Prima di addentrarci sui perché di questa situazione, vale la pena di scorrere l’elenco (parziale) delle deresponsabilizzanti commissioni e sotto-commissioni, studi scientifici, roboanti annunci di imminenti piani di emergenza… che hanno costellato gli ultimi decenni e che sono sostanzialmente serviti ad un rimpallo di responsabilità conclusosi con lo scaricabarile sui Comuni.

- – 1984, marzo La prefettura di Napoli dà alle stampe l’opuscolo “Pianificazione dell’emergenza nell’area vesuviana in caso di allarme vulcanico”. Tra le tante bizzarrie del documento (vedi più avanti) una si conquista le pagine dei giornali: i sinistrati dei comuni colpiti dall’eruzione del Vesuvio sarebbero stati alloggiati “negli alberghi dislocati possibilmente nei comuni dell’area vesuviana meno colpiti dall’evento eruttivo”. L’opuscolo non sarà mai distribuito alla popolazione.

- – 1986, 15 febbraio. Il Prefetto di Napoli, in una affollata conferenza stampa, sollecita il Dipartimento della Protezione civile a redigere un piano di emergenza vulcanica.

- – 1988, 27 aprile. Viene istituita la “Commissione tecnico-scientifica a base interdisciplinare per lo studio dei problemi relativi alla individuazione dei rischi che comportano misure di protezione civile per i vari settori di rischio – settore rischio vulcanico”

- – 1988, 30 giugno. Viene istituita la “Commissione incaricata di stabilire le linee guida per la valutazione del rischio connesso ad eruzione nell’area vesuviana”.

- – 1990, maggio: Il Gruppo Nazionale per la Vulcanologia (GNV) consegna al Dipartimento della Protezione civile il ponderoso studio “Scenario eruttivo del Vesuvio”, sollecitandolo a programmare la stesura di un Piano di emergenza.

- – 1992, novembre. Secondo articoli di stampa, la “Commissione incaricata di stabilire le linee guida per la valutazione del rischio connesso ad eruzione nell’area vesuviana” avrebbe consegnato al Dipartimento della Protezione civile una relazione conclusiva che verrebbe tenuta segreta, nonostante le numerose richieste di visione da parte di amministrazioni comunali dell’area vesuviana.

- – 1993, giugno. Sulla scorta dei lavori della precedente Commissione il Sottosegretario alla Protezione Civile, Vito Riggio, istituisce la ciclopica (64 membri) “Commissione incaricata di provvedere all’elaborazione di un Piano di emergenza dell’area vesuviana”. La commissione partorisce quattro sottocommissioni che, a loro volta, producono innumerevoli Gruppi di Lavoro.

- – 1995, 25 settembre. Franco Barberi, viceministro alla Protezione civile presenta il rapporto finale della Commissione: consiste nel documento “Pianificazione nazionale di emergenza dell’area vesuviana”, 31 Allegati e 22 Documenti Funzione.

- – 1995, ottobre. Undici sindaci dell’area vesuviana protestano contro il documento della Commissione e l’esautoramento delle comunità locali nella redazione di questo, costituendosi in Coordinamento dei Comuni vesuviani

- – 1996, 1° febbraio. Con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 247 la Commissione del 1993 viene perpetuata trasformandola nella “Commissione incaricata di provvedere all’aggiornamento dei piani di emergenza dell’area vesuviana e flegrea connessi a situazioni di emergenza derivanti dal rischio vulcanico”. Questa nuova Commissione, dopo aver germogliato, come la precedente, una serie di sottocommissioni produce tre documenti (“Progetto per la pianificazione dei flussi di allontanamento dei 18 comuni dell’area vesuviana in situazione di emergenza. Parte 1: studio ed elaborazione viabilità intercomunale”; “Aggiunte e varianti alle parti A3, B e C2 della pianificazione nazionale dell’emergenza dell’area vesuviana 2001”; “Elementi di base per la pianificazione nazionale d’emergenza dell’area flegrea”).

- – 2001, 20 marzo. Viene presentato alla Prefettura di Napoli il documento “Elementi di base per la pianificazione nazionale di emergenza dell’area flegrea”.

- – 2001, agosto. Viene istituita una terza Commissione, che produce altri 5 Gruppi di Lavoro (Pianificazione dell’Emergenza; Attivazione della Struttura per funzioni di supporto; Potenziamento del Sistema Informativo Territoriale; Pianificazione Territoriale; Definizione della Pericolosità Vulcanica, Sorveglianza e Vulnerabilità; Educazione ed Informazione).

- – 2002, 25 giugno. Con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1828 viene ricostituita una nuova “Commissione incaricata di provvedere all’aggiornamento dei piani di emergenza dell’area vesuviana e flegrea connessi a situazioni di emergenza derivanti dal rischio vulcanico” Secondo articoli giornalistici (mai pubblicamente smentiti), questa Commissione si è riunita due volte in sette anni.

- – 2005, 8 settembre. Dichiarazione di Guido Bertolaso, Capo del Dipartimento della Protezione civile “Per la fine dell’anno sarà pronto il nuovo Piano Vesuvio”

- – 2007, 23 aprile. Guido Bertolaso, annuncia una “nuova strategia” che sovrintenderà al prossimo Piano di emergenza.

- -2009, febbraio. Viene costituito il “Gruppo di lavoro incaricato della definizione dello scenario di riferimento vulcanico per l’area flegrea”

- – 2011, 18 febbraio. Il Capo del Dipartimento della Protezione civile, Franco Gabrielli annuncia la creazione di una commissione mista Dipartimento – Regione Campania che dovrebbe varare “al più presto” il “Piano di emergenza per l’area vesuviana e flegrea”.

- – 2011, 14 settembre. Dieci cittadini presentano, alla Procura della Repubblica di Torre Annunziata, una denuncia per l’assenza di un Piano di emergenza per l’area vesuviana.

- – 2013, 11 gennaio. A margine di una ennesima riunione per presentare un ennesimo studio scientifico sul “rischio Vesuvio”, Franco Gabrielli, Capo del Dipartimento della Protezione Civile, dalle colonne del quotidiano Il Mattino, così risponde a chi gli chiede perché ancora non c’è un Piano nazionale: <<Il piano nazionale non è altro che la risultanza dei piani di settore che ciascuna istituzione deve fare. È inutile stare nell’attesa messianica di un piano nazionale da parte del governo centrale.>>

- – 2013, 3 giugno. Dichiarazione di Gabrielli a Il Mattino “Presto il nuovo piano per i Campi Flegrei”

- – 2013, 26 ottobre. Dichiarazione di Gabrielli a Repubblica “E’ problematico per noi avere una seria pianificazione sul versante del Vesuvio che è un vulcano attivo, purtroppo su quei territori penso a quelli dei Campi Flegrei riscontriamo una consapevolezza che non è all’altezza della situazione”.

- – 2013, 30 ottobre. Dodici cittadini presentano alla Corte europea per i Diritti dell’Uomo una denuncia contro lo Stato italiano per la mancanza di un efficiente Piano di emergenza per l’area flegrea e vesuviana.

- – 2014, 6 febbraio. Finalmente è convocata la Conferenza unificata Stato-Regioni dedicata al rischio Vesuvio dalla quale scaturisce dapprima la “Intesa sullo schema di Direttiva recante Disposizioni per l’aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico del Vesuvio” e poi la Direttiva del presidente del Consiglio dei ministri 16 novembre 2015 “Disposizioni per l’aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico del Vesuvio per le aree soggette a ricaduta di materiale piroclastico – Zona gialla.”

- – 2016, 12 ottobre. Il Presidente della Giunta regionale della Campania Vincenzo De Luca annuncia che Il Piano di emergenza per l’area vesuviana sarà pronto al più presto.

- 2017, 30 ottobre. Incontro del Dipartimento della Protezione civile con i sindaci dell’area vesuviana: “Siamo al lavoro conclusivo per la messa a punto del piano di evacuazione…”

- 2018, 18 aprile. Revocata – dopo le proteste di associazioni animaliste – la disposizione, inserita nella bozza di Piano, che prevedeva la soppressione degli animali da compagnia in caso di evacuazione dell’area vesuviana.

Ma esiste un responsabile di questa situazione? La risposta è no. Perché, in un’Italia dove per ogni alluvione, frana o altre calamità viene nominato un Commissario Straordinario – con il relativo codazzo di tecnici, impiegati e portaborse – per il Piano Vesuvio e Campi Flegrei – incredibile a dirsi – non è mai stato identificato o creato un ufficio (o una precisa struttura tecnico-amministrativa) delegato a realizzare un Piano di emergenza vulcanica con tempi e modalità certi. Nulla. Solo funzionari che si occupano di Piano Vesuvio o Piano Campi flegrei tra una pratica e un’altra, commissioni che si riuniscono quando possono, studi scientifici, bozze di Piano, convegni, “esercitazioni”, consulenti, annunci… e un rimpallo di responsabilità tra un ente e l’altro che finisce con lo scaricabarile sui sindaci.

Ma perché questa surreale situazione? Perché tanti, pur validi, dipendenti pubblici che credevano di poter realizzare un Piano di emergenza degno di questo nome, hanno gettato la spugna, scaricando su qualche altro un compito che essi erano impossibilitati a realizzare?

Una complicata gestione dell’emergenza

Il rischio vulcanico – a differenza, ad esempio, del rischio sismico – è caratterizzato da una elevata indeterminatezza. Un’eruzione, infatti, viene preannunciata da tutta una serie di fenomeni (terremoti, bradisismo, aumento delle fumarole, presenza in queste di particolari elementi…) che DOPO il verificarsi dell’eruzione vengono battezzati “eventi premonitori”. Ma questi fenomeni non necessariamente sono seguiti da un’eruzione.[i] E, allora che fare in una situazione (quale, ad esempio quella che caratterizzò l’area flegrea nel 1982-83) nella quale non si sa se alcune anomalie registrate dai sensori o alcuni fenomeni avvertiti dalla popolazione potrebbero evolvere verso un’eruzione o rientrare senza fare danni? Quali misure adottare? Quali indicazioni dare alla popolazione?

Di fronte ad una situazione di tale indeterminatezza, una direttiva, certamente comprensibile (ma, come si vedrà, sbagliata), è ordinare “a scopo precauzionale, l’evacuazione di tutta la popolazione dall’area”.[ii] Intanto, per quanto tempo? Una situazione di allarme vulcanico può protrarsi per anni e i danni economici e sociali di una evacuazione possono essere altissimi. Nel caso del bradisismo di Pozzuoli del 1982-83, ad esempio, se fosse stata applicata allora l’attuale metodologia che sovraintende ai piani di emergenza vulcanica, l’allontanamento obbligatorio di tutta popolazione flegrea sarebbe durato molti mesi. Con le conseguenze che è facile immaginare.

Tra l’altro, un “inutile” ordine di evacuazione rischia di ingenerare tra la popolazione sfiducia nelle strutture preposte alla sorveglianza vulcanica e alla protezione civile, soprattutto considerando che una crisi vulcanica attrae in zona innumerevoli vulcanologi, alcuni dei quali possono essere tentati di attirare su di sé l’attenzione dei mass media con dichiarazioni in plateale contrasto con quelle della struttura ufficialmente preposta alla sorveglianza. In alcuni casi, questa sfiducia può determinare una situazione che nel Disaster Management viene etichettata come WWS (Wolf Warning Syndrome) o “Al lupo…, al lupo”: di fronte a ripetuti falsi allarmi, il generale sarcasmo e la perdita di credibilità delle strutture preposte all’emergenza genera nella popolazione un senso di irresponsabile sicurezza che può essere foriera di gravi conseguenze, soprattutto durante una operazione che caratterizza molte emergenze vulcaniche: la rimozione del fallout piroclastico.

Molte eruzioni vulcaniche, infatti, lanciano nell’atmosfera grandi quantità di fallout piroclastico (la cosiddetta “pioggia di ceneri vulcaniche”) che, a seconda dell’intensità dei venti, ricadono in un’area più o meno vasta; le conseguenze di questa pioggia, se non si interviene in tempo, possono essere disastrose in quanto il fallout piroclastico può appiccare incendi e accumularsi sui tetti delle abitazioni provocandone il crollo. Non a caso, l’atteggiamento di molte popolazioni abitanti le aree vulcaniche (anche di quella del Vesuvio, come vedremo) è stato quello di RESTARE IN ZONA, durante alcune fasi dell’eruzione, per proteggere le proprie abitazioni spalando la cenere che il vulcano accumulava sui tetti. Ovviamente, questo insostituibile impegno delle popolazioni non è privo di rischi in quanto l’eruzione può evolversi, anche in breve tempo, in fenomeni immediatamente pericolosi per le persone, quali ad esempio, nubi ardenti (surge) o rovinose valanghe (lahar).

Per tale motivo, all’estero, molti piani per emergenza vulcanica garantiscono un’immediata evacuazione delle persone che decidono di restare sul posto durante l’eruzione; contestualmente questi piani sono articolati in modo da garantire che a restare in zona sia soltanto una fascia di popolazione perfettamente “abile”; in grado, cioè, di operare per la protezione della propria abitazione ma anche di essere allontanata con la massima celerità. Anche per questo, questi piani prevedono un allontanamento progressivo di fasce di popolazione a vulnerabilità decrescente. Proclamato l’allerta vulcanica, cioè, si allontanano dapprima le persone gravemente inabili (handicappati gravi, detenuti) poi, se è il caso, si chiudono alcuni reparti ospedalieri che ospitano malati difficilmente trasportabili e si svuotano gli ospizi; se la situazione peggiora ulteriormente si chiudono tutte le strutture ospedaliere; poi si allontanano i bambini con le madri, si chiudono le scuole e, infine, se è il caso, si ordina l’evacuazione della popolazione rimasta sul posto.

Va da se che questo modello di gestione dell’emergenza prevede l’assunzione di precise responsabilità, sia da parte delle strutture preposte alla sorveglianza vulcanica sia da parte delle strutture di protezione civile per le quali sarebbe, certamente, più “conveniente” “lavarsi le mani” ordinando, già all’inizio della fase di allarme vulcanico, una immediata evacuazione di tutta la popolazione. Sarebbe comunque, come già detto, una scelta non solo sbagliata, ma pericolosa per l’incolumità delle popolazioni, come dimostra la “pianificazione dell’emergenza vulcanica” che era stata predisposta per l’area flegrea.

La “pianificazione dell’emergenza” per l’area flegrea[iii]

Il primo marzo 1970 il Ministero dell’Interno ordinava l’evacuazione del Rione Terra di Pozzuoli per fronteggiare un’eruzione che, a dire di alcuni vulcanologi, era inequivocabilmente e inesorabilmente annunciata dal bradisismo che, da alcuni mesi, interessava i Campi Flegrei. La reazione degli abitanti di Pozzuoli fu esemplare di una popolazione che conservava un corretto rapporto con il territorio: ribadirono che il bradisismo era una costante della vita della città, che le stesse eruzioni nei Campi Flegrei, come quella di Monte Nuovo del 1538, non avevano mai avuto quei caratteri di repentinità e di immediata distruttività da rappresentare un diretto pericolo per la vita umana e, soprattutto, contestarono la scelta di sgombrare un solo rione (Rione Terra, abitato da famiglie a basso reddito e, per la sua posizione panoramica, ambito da non poche immobiliari) per fronteggiare una eruzione. Il dissenso all’evacuazione ordinata dal Governo si trasformò ben presto in contestazione e, quindi, in veri e propri scontri con le forze dell’ordine. La situazione di tensione si protrasse per molto tempo fino a che la pioggia di finanziamenti previsti dalla “Legge speciale per Pozzuoli” e la costruzione di un nuovo quartiere convinse la popolazione di Rione Terra ad abbandonare le abitazioni.

Se ci siamo soffermati su un evento verificatosi quasi cinquant’anni fa non è certo per scrupolo filologico ma per evidenziare un concetto di fondamentale importanza nella pianificazione di un’emergenza. Un evento, anche quelli frettolosamente enfatizzati da mass media come “catastrofico”, se si ripropone periodicamente nella vita di una comunità finisce per creare una “cultura del rischio”, una conoscenza del territorio, consolidate usanze… che limitano i pericoli per le popolazioni. Va da sé che questa “memoria storica” per preservarsi deve vedere o il ripetersi periodico di questi eventi o una attenta opera di educazione e di informazione. Se mancano queste condizioni, le conseguenze possono essere laceranti. Pozzuoli ne fece triste esperienza nel 1983.

Intanto una premessa. Il sollevamento del bradisismo del 1983 fu inferiore a quello del 1970, ma l’impatto nella popolazione fu molto più drammatico. Questo perché nei 13 anni intercorsi era cambiata radicalmente la composizione sociale e culturale della città; ad un’economia basata principalmente sulla pesca e sull’agricoltura se ne era sostituita un’altra gravitante sul terziario e Pozzuoli, al pari di altri comuni flegrei, era diventata una congestionata “città dormitorio” dove, ad una cultura basata sulla lettura delle tradizioni locali se ne era sostituita un’altra imposta dai mass media.

Nel gennaio 1983, i Campi Flegrei erano interessati da un lieve bradisismo, cominciato mesi prima e da microterremoti, eventi che non provocarono all’inizio alcuna paura. Sui giornali, però, cominciarono a essere descritti con un’aura sempre più sinistra: piccolissimi tremori venivano presentati come “sordi boati“, i microsismi divennero “scosse di terremoto che hanno svegliato nella notte la città di Pozzuoli” mentre si parlava ovunque di “diffusa preoccupazione”. Cominciò così quello che sarà il motivo ricorrente degli articoli riguardanti il bradisismo di Pozzuoli: dalle dichiarazioni tranquillizzanti dei vulcanologi (inevitabilmente ripetitive e – quindi – mediaticamente non interessanti), l’attenzione dei giornali si concentrò su un’opinione pubblica che veniva presentata come “preoccupata” e, come in un gioco di specchi, leggendo quegli articoli l’opinione pubblica cominciò a preoccuparsi davvero.

Questo determinò nella popolazione un’ipersensibilità patologica: non solo ogni tremolio finì per essere interpretato come un terremoto foriero di morte e distruzione, ma anche la percezione delle vibrazioni determinate dal flusso sanguigno nel corpo sdraiato su un materasso a molle – un fenomeno tipico dello stress da terremoto creato e amplificato dalla tensione nervosa – finì per avere un peso spropositato. Furono, quindi, decine di migliaia le persone che, a Pozzuoli e in altri comuni flegrei, si rassegnarono a passare la notte fuori zona .[iv]

Intanto, mentre nell’area flegrea incontrollate “voci”, riprese dai mass media, facevano serpeggiare la paura di un’improvvisa e catastrofica eruzione, presero corpo ineffabili iniziative, come un cosiddetto “Piano di evacuazione” redatto dal Ministero dell’Interno. “Piano” che – tanto per dirne una – dopo aver ribadito più volte che l’evacuazione dei Campi Flegrei avrebbe preceduto di settimane il verificarsi della paventata eruzione, candidamente consigliava alle persone in fuga di “coprirsi il capo con cuscini per proteggersi dall’eruzione…“. Ancora peggio, l’esistenza di questo “piano di evacuazione” (che già dal titolo istituzionalizzava la credenza di un’eruzione come evento improvviso, imprevedibile e immediatamente distruttivo) fu inizialmente negata dalle autorità: una decisione che ribadiva l’estraneità della popolazione da un problema che doveva, invece, diventare argomento di discussione e di autorganizzazione della comunità.

Intanto la paura che attanagliava Pozzuoli (dove il 4 ottobre un terremoto di modesta energia aveva fatto riversare precipitosamente la popolazione fuori dagli edifici provocando due morti per infarto e una trentina di feriti) cominciò ad estendersi nell’area occidentale di Napoli. Tutto era, dunque, pronto per lo scatenarsi del panico che si manifestò il 7 ottobre 1983.

Il panico si scatenò alle 2 del mattino. A quell’ora i diagrammi del traffico telefonico segnalano una impennata, seguita dal repentino crollo delle telefonate conseguente al sovraccarico della rete telefonica; poi, verso le tre, una ripresa seguita da un nuovo black-out; stessa situazione alle 5 e alle 6. Gli atti giudiziari ci hanno tramandato il nome del fanatico (appartenente ad una setta religiosa) che, telefonando ad una decina di persone scelte a caso sull’elenco telefonico, per primo ha diffuso la voce dell’imminente eruzione. Ma avrebbe potuto essere chiunque. In un’atmosfera di paura come quella che avvolgeva i quartieri occidentali di Napoli il panico avrebbe potuto essere innescato in talmente tanti modi che non vale qui la pena analizzare le motivazioni che portarono questa persona ad annunciare l’imminente e catastrofica Fine e la conseguente urgenza di un pentimento. Più interessante, invece, soffermarsi sulla dinamica che portò 500.000 persone a passare la notte in strada. Le risposte delle persone intervistate, qualche mese dopo, da un istituto di ricerca sul loro comportamento quella notte sono sostanzialmente uguali: ognuno, ricevuta la telefonata in piena notte, si sentì obbligato a telefonare o avvertire il parente, l’amico, il vicino dell’arrivo della catastrofe. Questa catena di Sant’Antonio resse fin quando non andò in “tilt” la rete telefonica. Allora, con i telefoni muti e in assenza di una qualsiasi iniziativa da parte delle autorità l’unico punto di riferimento per regolarsi divenne quello che si vedeva dalla finestra, ciò che facevano gli altri. E, visto che qualcuno s’era già accampato nei giardinetti o sui marciapiedi per passare lì la notte, tutti si precipitarono a fare la stessa cosa. Ben presto le strade si riempirono di macchine, il traffico e il conseguente frastuono dei clacson svegliarono quei pochi che, ignari di tutto, stavano ancora dormendo. Alle prime luci dell’alba i quartieri di Fuorigrotta, Bagnoli, Vomero, Rione Traiano… presentavano lo stesso scenario del 23 novembre 1980: migliaia e migliaia di persone intrappolate in un mare di automobili erano in spasmodica attesa del disastro. Le vittime di quella notte ammontarono a una decina di infartuati che non riuscirono ad essere soccorsi per via delle strade bloccate ma avrebbero potuto essere molti di più; ad esempio, se si fosse verificato uno dei tanti microterremoti che in quel periodo scuotevano l’area flegrea.

L’emergenza bradisismo, comunque, rientrò nel giro di qualche mese non senza avere apportato gravi conseguenze al tessuto sociale e produttivo dell’area flegrea e il diffondersi di disturbi psicosomatici, evidenziati da alcune indagini epidemiologiche. La paura dell’eruzione che aveva attanagliato l’area flegrea, ben lungi dal formare una “cultura della prevenzione”, si tradusse in un’indifferenza verso il pericolo vulcanico, testimoniata, tra l’altro, dal proliferare di edifici abusivi.

Se l’esperienza del bradisismo 1983 sembra, quindi, non avere insegnato niente nel campo della prevenzione, è certamente utile domandarsi quali iniziative in quell’occasione avrebbero potuto essere attuate e, quindi, quali iniziative di protezione civile dovrebbero essere messe in atto per fronteggiare una analoga emergenza nei Campi Flegrei. Come già detto, la pianificazione di una emergenza vulcanica è sempre caratterizzata da una elevata indeterminatezza in quanto non è sempre chiaro quale potrà essere l’evoluzione del fenomeno. In nessun altro tipo di emergenza, quindi, ai responsabili scientifici vengono chieste l’assunzione di responsabilità e di scelte che potrebbero avere conseguenze anche gravi. Nel 1983 questa assunzione di responsabilità da parte delle strutture scientifiche istituzionalmente preposte alla sorveglianza c’è stata; anzi, l’inconsistenza delle strutture di protezione civile, addirittura, trasformò gli scienziati in controparte diretta di una popolazione che non aveva altri riferimenti. Purtroppo la latitanza del Comune di Pozzuoli (che, forse, sperava da una enfatizzazione della situazione di pericolo di ottenere il completamento dei finanziamenti previsti dalla Legge speciale per Pozzuoli del 1970) e una popolazione completamente soggiogata dai mass media, che paventavano una improvvisa e catastrofica eruzione, resero inattuabili le indicazioni su “che fare” provenienti dal mondo scientifico.

Queste indicazioni, che hanno costituito il copione di innumerevoli assemblee che i vulcanologi dell’Osservatorio vesuviano tennero con le popolazioni, scaturivano dal presupposto che il bradisismo e la crisi sismica avrebbero potuto protrarsi per moltissimo tempo; era necessario, pertanto, privilegiare l’autorganizzazione della comunità sul posto per permetterle di affrontare l’inevitabile stress nel migliore dei modi. Bisognava, quindi, sviluppare alcune iniziative.

Intanto, una capillare campagna di informazione che sottolineasse come, nei Campi Flegrei, bradisismo e terremoti non sono inevitabili prodromi di una eruzione, ma fenomeni con i quali le popolazioni hanno convissuto per più di duemila anni. La stessa paventata eruzione doveva essere vista nella sua giusta luce: come quella di Monte Nuovo del 1538, un fenomeno prevedibile e non immediatamente distruttivo e che, quindi, avrebbe potuto permettere un ordinato allontanamento della popolazione. Sempre nel campo dell’informazione, bisognava impedire il diffondersi di notizie infondate o allarmistiche; e questo non ricorrendo a chissà quali misure autoritarie verso i giornalisti, ma instaurando con la popolazione un rapporto di fiducia e di chiarezza. Un altro fondamentale punto riguardava la messa in atto di misure di protezione civile. Bisognava, pertanto, informare la popolazione su come comportarsi durante e immediatamente dopo un terremoto e attrezzare per essa aree di raccolta; investire una emittente radiofonica cittadina del compito di tenere informata tempestivamente la popolazione; organizzare i dipendenti comunali e di altre strutture presenti nel territorio con un piano di protezione civile che vedesse l’affidamento di un compito specifico per ognuno di essi immediatamente dopo il sisma. Per quanto riguarda l’eventualità di una evacuazione, sarebbe stato opportuno allontanare dai Campi Flegrei non già tutta la popolazione ma, in quella fase, solo alcune fasce di popolazione (handicappati, anziani senza famiglia, malati gravi…) il cui allontanamento in situazione di reale emergenza avrebbe potuto comportare gravi problemi. Bisognava, poi, affrettare i tempi di una indagine di vulnerabilità edilizia; abbattere subito quegli edifici che avrebbero potuto costituire un pericolo durante un sisma e che ingeneravano e amplificavano il senso di minaccia ambientale; limitare la circolazione veicolare… insomma cancellare quella percezione di “trappola per topi” che, durante la crisi sismica, si viveva in molti quartieri.

Come già detto, l’emergenza bradisismo svaporò senza far decantare alcuna struttura di protezione civile e, consumatosi qualche convegno, la pianificazione dell’emergenza nei Campi flegrei finì nel dimenticatoio; e così pure tutte quelle riflessioni e indicazioni che pure erano state elaborate nei giorni “caldi” dell’emergenza bradisismo 1983.

Diciotto anni dopo, il 20 marzo 2001, veniva presentato alla Prefettura di Napoli il documento (ovviamente, una ennesima “bozza di Piano”) “Elementi di base per la pianificazione nazionale di emergenza dell’area flegrea” che riprendeva le direttive di quanto stabilito nel 1995 per l’area vesuviana, in particolare 18 regioni italiane identificate come aree di destinazione degli evacuati. Una scelta della quale non è chiara la logica. Se l’esigenza è quella di allontanare i profughi durante la fase più violenta dell’eruzione – che dura, al più, pochi giorni – perché localizzarli in aree così lontane e non localizzarli temporaneamente, poniamo, in aree immediatamente a ridosso dell’area a rischio? Se si ipotizza, invece, che l’eruzione distruggerà il territorio, perché disperdere le popolazioni vesuviane o flegree in tutta Italia e non pensare già da oggi ad un loro reinsediamento in aree più vicine, dove sarebbe possibile ricostruire i rapporti sociali, lavorativi, familiari distrutti dall’eruzione?

Ma, al di là dell’incomprensibile gemellaggio comune-Regione, lo studio del 2001 per l’area flegrea si caratterizzava per l’arbitrarietà dello scenario sul quale avrebbe dovuto basarsi la pianificazione dell’emergenza. Il cosiddetto Piano Vesuvio del 1995 (dal quale il documento del 2001 per l’area flegrea ripropone lo schema) prendeva come eruzione di riferimento (tra le numerose conosciute dal Vesuvio) soltanto quella del 1631 identificata come EMA (Eruzione Massima Attesa) coincidente con la più grave eruzione dell’ultimo millennio. Fosse stato questo il criterio adottato anche per l’area flegrea si sarebbe dovuto scegliere come scenario di riferimento la sola eruzione di Monte Nuovo del 1538 (che aveva provocato danni circoscritti all’area del cratere e 24 vittime: curiosi che vollero salire sul vulcano appena nato).

Ma questo avrebbe inficiato la deresponsabilizzante esigenza di imporre una “evacuazione preventiva di tutta la popolazione”. E così – mentre nel, pur strampalato, “Piano dei evacuazione”, redatto nel 1983 per Pozzuoli, erano stati scelti due scenari eruttivi (quello del 1538 e quello dell’eruzione Agnano-Monte Spina del 4.000 a.C.) – la pianificazione del 2001, arbitrariamente, è stata basata sullo scenario di una catastrofica eruzione, ancora più grave dell’Agnano-Monte Spina. E tutto questo mentre – incredibile a dirsi – nulla, assolutamente nulla, veniva pianificato per fronteggiare l’emergenza più probabile: una crisi bradisismo, come quella verificatasi nel 1970 e nel 1982-83.

Ridurre tutta la pianificazione dell’emergenza ad una sola arbitraria ipotesi eruttiva tagliando fuori scenari più circoscritti e, certamente, più probabili (come, ad esempio quello del 1983, caratterizzato da sciami di terremoti e da bradisismo), così come già accennato precedentemente, è una metodologia sbagliata. Anche perché un piano di emergenza così redatto finisce per determinare direttive davvero singolari. Ad esempio, cosa dovrebbero fare le centinaia di migliaia di persone residenti oggi nell’area rossa in situazione di “allarme vulcanico”?

“Dallo scenario dell’evento eruttivo si rivela che l’unica possibilità di salvezza per gli abitanti della zona rossa (340.277 persone, 97.373 nuclei familiari) è nell’allontanamento preventivo dell’area e che, per parte di questa zona, si prevedono danni tali da non permettere alla popolazione coinvolta di far ritorno entro breve tempo. La soluzione ritenuta più idonea, dunque, è quella dell’allontanamento della popolazione verso regioni esterne, cioè, al di fuori della Campania, mutuando dal Piano nazionale di emergenza dell’area vesuviana la strategia del gemellaggio.”

Ma quando, in quale fase dell’emergenza, dovrebbe essere attuato questo gigantesco esodo? Il Piano (anzi la bozza di Piano) che pure pretende di articolarsi in quattro livelli di allerta (e che, verosimilmente sembrerebbero essere stati copiati, senza alcun ripensamento, dal “Piano Vesuvio”, sul quale ci soffermeremo) si guarda bene dal dirlo riportando, comunque, una bizzarra considerazione sulla quale è opportuno soffermarsi:

“Una strategia differenziata verrà invece adottata per la porzione di zona rossa che potrebbe essere interessata dal fenomeno del bradisismo e che coincide, in linea di massima, con il settore meridionale del Comune di Pozzuoli. La popolazione residente in tale porzione (circa 10.000 persone) potrebbe essere ricoverata in strutture fisse della Regione Campania.”.

Si noti quel “potrebbe essere ricoverata in strutture fisse della Regione Campania” che, incontestabilmente rimanda a successive decisioni e quindi ad un successivo Piano. Piano che, al momento (luglio 2018) dopo ben 17 anni non è stato ancora redatto. In attesa di questo, limitiamoci ad evidenziare alcune direttive, davvero bizzarre, del “Piano” del 2001; ad esempio, quella che dovrebbe sovrintendere l’evacuazione.

“Allontanamento della popolazione. Durante la fase di preallarme, in cui la zona sarà progressivamente presidiata dal soccorritori, le famiglie che dispongono di un recapito alternativo presso amici, parenti o altro, ovvero la seconda casa al di fuori della zona rossa, potranno allontanarsi dopo aver comunicato al Sindaco il luogo di destinazione. Nella successiva fase di allarme tutta la zona rossa dovrà essere sgomberata in un tempo massimo di 4 giorni. Anche nel caso in cui nella fase di preallarme nessun abitante abbia scelto l’allontanamento spontaneo, il Piano è dimensionato per consentire l’allontanamento di tutta la popolazione flegrea in condizioni di sicurezza. Data l’impossibilità di sgomberare nel tempo suddetto i beni mobili di ognuno, i capifamiglia potranno raggiungere la regione di accoglienza utilizzando la propria autovettura e portando con sé la parte dei beni personali ritenuta indispensabile; comunque ciascuno di essi, allontanandosi con il proprio mezzo, dovrà seguire i percorsi stradali ed utilizzare i cancelli di uscita previsti dai Piani comunali. Per consentire ciò, si provvederà a garantire l’allontanamento tramite mezzo pubblico (bus-nave-treno) degli altri membri della famiglia”.

Intanto la tracotanza burocratica delle “famiglie (…) che potranno allontanarsi dopo aver comunicato al Sindaco il luogo di destinazione”. E perché mai migliaia di nuclei familiari dovrebbero mettersi in chilometrica fila davanti ad un ufficio comunale durante una emergenza vulcanica per ottenere una qualche attestazione del loro nuovo stato di profughi? Una direttiva incomprensibile considerando che per attestare lo stato di profugo basterebbe la banale carta di identità che riporta, come è noto, il comune di residenza. O forse la direttiva del “Piano” è finalizzata a realizzare una sorta di censimento degli esodati? Se così fosse, questo censimento potrebbe essere realizzato molto più razionalmente se i profughi, una volta raggiunta la loro residenza provvisoria provvedessero a registrarsi, poniamo, presso il comune di destinazione. Ma, a proposito, quali sono i comuni, nelle regioni di destinazione, dove dovrebbero essere alloggiati? Come già detto, il 6 febbraio 2014, finalmente, era stata convocata la Conferenza unificata Stato-Regioni che avrebbe dovuto anche definire dove e come alloggiare, per ogni regione, i profughi. Per quanto riguarda quelli dell’area vesuviana, non si sa nulla; lo stesso per quelli dell’area flegrea.

Si, ma a che punto è la pianificazione dell’emergenza per l’area flegrea? Se si dà una scorsa al sito del Dipartimento della Protezione civile, la sezione “Il percorso dal 2001 a oggi” scandisce un elenco di documenti che, almeno dal titolo, lascerebbero sperare nella promulgazione di un Piano di emergenza degno di questo nome.

- 2001 – Elementi di base per il Piano nazionale di emergenza

- 2002/2003 – Ricostituzione della Commissione

- 2005 – Piano di allontanamento

- 2009 – Istituzione del Gruppo di lavoro incaricato della definizione dello scenario di riferimento

- 2012 – Passaggio dal livello di allerta “base” ad “attenzione”

- 2012/2013 – Attività di formazione in area flegrea

- 2013 – Rapporto finale del Gruppo di lavoro

- 2013 – Conferma dello stato di attenzione da parte della Commissione Grandi Rischi

- 2014 – Ridefinizione della zona rossa

- 2014 – Attività di formazione per le scuole in area vesuviana e flegrea

- 2014 – Conferma dello stato di attenzione da parte della Commissione Grandi Rischi

- 2015 – Definizione della zona gialla

- 2016 – Disposizioni per l’aggiornamento delle pianificazioni di emergenza

Chi avesse la pazienza di leggerseli tutti, invece, resterebbe deluso, rimandando i documenti a futuri “approfondimenti”, “direttive”, “intese”… ancora da attuarsi.

La “pianificazione dell’emergenza” per l’area vesuviana[v]

La storia dei piani di emergenza dell’area vesuviana è costellata, sostanzialmente, da fallimenti. Il più antico Piano giunto fino a noi risale al 1872: approntato in tutta fretta dalla Guardia Nazionale, non dovette essere particolarmente efficace considerato che la stragrande maggioranza delle medaglie al merito consegnate ai militari che si distinsero in quella emergenza hanno come motivazione: “non appena avuto sentore dell’eruzione, di sua spontanea volontà si recava…” o, ancora peggio, “senza direttiva alcuna, si recava…“. Stessa situazione per il piano di emergenza, approntato in tutta fretta per l’eruzione del 1906. Nel marzo 1944, l’eruzione del Vesuvio si verificò mentre il Sud Italia era occupato dalle truppe alleate e il la gestione dell’emergenza si scontrò con le difficoltà determinate dalle distruzioni della guerra; fu approntato, quindi, uno sgangherato piano per evacuare le popolazioni vesuviane in Sicilia, ovviamente non attuato.

Nel 1984 venne varato (ma mai presentato) un assurdo “Piano di emergenza” che, tra l’altro, come già detto, prevedeva, per i sinistrati dei comuni colpiti dall’eruzione del Vesuvio un alloggiamento “negli alberghi dislocati possibilmente nei comuni dell’area vesuviana meno colpiti dall’evento eruttivo“. Dalla seconda metà degli anni ’80, comincia la saga costituita da innumerevoli comitati interministeriali, commissioni scientifiche, dichiarazioni ufficiali dei vari ministri succedutisi al dicastero della Protezione Civile… tutti dedicati alla impellente necessità di dotarsi di un efficiente Piano di emergenza dell’area vesuviana.

Nel 1995, il Sottosegretario alla Protezione civile consegnava (prima ai giornalisti, il 25 settembre, poi ai sindaci dei comuni vesuviani, il 6 ottobre) il documento “Pianificazione nazionale d’emergenza dell’area vesuviana”. Nel tripudio pressoché generale dei mass media, che sottolineavano come, finalmente, il “Piano Vesuvio”, dopo anni e anni, era realtà, davvero pochi notarono che quel documento, non aveva nessuna valenza operativa essendo sostanzialmente una bozza che rinviava ad ulteriori atti, intese e altre cose da farsi.

Prima di addentrarci nella disamina di questo documento, sul quale, ancora oggi, si basa la pianificazione dell’emergenza Vesuvio è opportuno soffermarsi su un aspetto della vulnerabilità dell’area vesuviana, caratterizzata, come è noto, da una elevatissima densità urbanistica.

Spesso, quando si parla del rischio Vesuvio ci si limita a citare la catastrofe del 79 d.C., dimenticandosi che questa (al pari dell’eruzione del 1631), inaugurando un nuovo ciclo vulcanico dopo un periodo di quiete durato secoli, aveva trovato la popolazione completamente impreparata ad affrontarla. In realtà la storia degli ultimi secoli ci permette una lettura delle eruzioni del Vesuvio molto diversa da quella terrorizzante, diffusa oggi a piene mani dai mass media. Il Vesuvio, infatti, dal 1631 al 1944, ha avuto una ininterrotta attività eruttiva esterna.[vi] Tre secoli scanditi da incessanti bradisismi, boati, fumarole, terremoti, colate laviche, possenti eruzioni che hanno ucciso, comunque, solo quei pochi che hanno osato sfidare il vulcano: anziani che non vollero abbandonare le abitazioni già lambite dalla lava (1944, Cercola), fanatici religiosi (1906, crollo della chiesa di S. Giuseppe Vesuviano), curiosi avvicinatisi troppo ai crateri (1861). Ma questi isolati e marginali episodi non arrestano certo lo sviluppo delle città vesuviane cresciute proprio sotto la sferza del vulcano. Durante le eruzioni del Vesuvio, infatti, non si scappava, ma si restava sul posto per spalare la cenere che il vulcano accumulava sui tetti delle case, per spegnere gli incendi, per riparare il bestiame, per salvare le città.

A differenza delle popolazioni vesuviane di qualche decennio addietro che avevano sviluppato con le eruzioni una certa “confidenza”, una “memoria storica”, che aveva permesso ad esse di convivere per tre secoli e mezzo con un vulcano in continua attività, oggi le attuali popolazioni, grazie anche alla enfatizzazione operata dai mass media (che, sostanzialmente per motivi di audience, assimilando il fenomeno eruttivo all’eruzione del 79 d.C.) leggono una futura eruzione come un immediatamente catastrofico evento, foriero di sicura distruzione e morte. Un evento dal quale salvarsi con la fuga. Nasce da qui il panico che potrebbe scatenarsi oggi nell’area vesuviana alla percezione di un evento sia pure banale per un’area vulcanica come un boato sotterraneo, un terremoto, una vistosa fumarola sul Vesuvio; e gli scenari ipotizzabili sono drammatici: vittime per schiacciamenti, infarti, incidenti; risse e conflitti a fuoco agli incroci, ai caselli autostradali, ai distributori di carburante…

Di fronte a questo pericolo, fondamentale sarebbe sviluppare una capillare campagna di informazione e un conseguente piano di emergenza per restituire alle popolazioni vesuviane quella “memoria storica” che ha permesso loro di convivere per secoli con le eruzioni del Vesuvio. Invece, la lettura di una eruzione come un evento improvviso, imprevedibile e immediatamente distruttivo viene, ogni giorno di più, cementata dai mass media mentre il Piano Vesuvio, tutto basato sulla promessa di una ordinata e immediata evacuazione da attuare in caso di allarme vulcanico, istituzionalizza questa credenza e genera un comprensibile sarcasmo. Ma addentriamoci ora nella disamina del documento “Pianificazione nazionale d’emergenza dell’area vesuviana”.

Come già detto, considerata l’indeterminatezza di una dinamica eruttiva, molti piani per emergenza vulcanica redatti all’estero prevedono una pluralità di scenari e, quindi, differenti opzioni di intervento. Il documento “Pianificazione nazionale d’emergenza dell’area vesuviana” del 1995, invece, prevede arbitrariamente un solo scenario eruttivo – quello catastrofico dell’eruzione del dicembre 1631 (E.M.A. o Eruzione Massima Attesa) – e, a scopo “preventivo”, in caso di allarme vulcanico, ordina l’evacuazione immediata di tutta la popolazione in diciotto regioni italiane. Ben venga, ovviamente, un piano che contempli anche lo scenario eruttivo peggiore ma basare solo su questo tutta la pianificazione dell’emergenza e, in caso di allarme vulcanico, ordinare una immediata evacuazione preventiva di tutta la popolazione, può determinare situazioni gravissime.

Intanto, poniamoci una domanda. E se, nell’area vesuviana si verificasse una crisi vulcanica di lunga durata e caratterizzata da situazioni di incertezza, come, ad esempio quella conosciuta dai Campi Flegrei nel 1982-1983, che si fa? Si disseminano, per anni, in Italia centinaia di migliaia di cittadini vesuviani? Di certo, una eruzione può assumere dinamiche catastrofiche per fronteggiare le quali è indispensabile l’allontanamento di tutta la popolazione ma, vale la pena di ripeterlo, basare su questo scenario, e solo su questo scenario, tutta la pianificazione dell’emergenza (una impostazione, come già detto, non legittimata da nessuna valutazione di ordine vulcanologico ma che sembrerebbe dettata dalla mera esigenza burocratica di “lavarsi le mani” in caso di allarme vulcanico) rischia di determinare disastri. Vediamone qualcuno.

Verosimilmente, in una situazione di allarme vulcanico, la prospettiva di essere trasferiti in lontane regioni (dove, tra l’altro, non è stata ancora individuata ancora nessuna struttura per ospitare i profughi) spingerà la popolazione, che non è riuscita a farsi ospitare da parenti o amici, ad accamparsi ai margini dell’area considerata a rischio. Questa situazione, se l’eruzione non si manifesterà subito e con forme violente, spingerà fasce di popolazione vulnerabile (quali, ad esempio, anziani soli) ad un rassegnato rientro nelle proprie abitazioni. È una situazione pericolosissima in quanto il rapido allontanamento di queste fasce di popolazione (che avrebbero potuto essere le sole ad essere evacuate preventivamente in caso di allarme vulcanico, trovando così per esse situazioni alloggiative adeguate) risulterebbe estremamente difficile in caso di repentino aggravamento della situazione vulcanica.

Un altro pericolo che potrebbe scaturire dall’impostazione del documento è connesso alla dinamica che potrebbe generarsi nella direzione dell’emergenza. Come è facilmente comprensibile, nell’area vesuviana e, più in generale in tutta la Campania, i danni economici e sociali di un’evacuazione generale “preventiva” in caso di allarme vulcanico, sarebbero altissimi. Questo potrebbe significare che, avendo a disposizione come unico strumento dell’emergenza l’evacuazione generalizzata e immediata, è verosimile (se non, addirittura, probabile) che verranno sottovalutati segnali di allarme vulcanico che avrebbero dovuto avere, invece, risposte più articolate. In altre parole: in una situazione di notevole incertezza (come quella che caratterizza l’interpretazione della possibile evoluzione di fenomeni vulcanici profondi, intercettati per il momento dalle sole strumentazioni di sorveglianza) quando ancora si spera che la minacciata eruzione rientri senza manifestare all’esterno alcun segnale), quale burocrate o politico avrà il coraggio di diramare l’allarme e ordinare una rovinosa evacuazione generale? E al di là delle verosimili velleità di imporre in questa fase una sorta di “segreto di stato”, c’è il rischio che, in assenza di alcuna iniziativa, il manifestarsi di fenomeni improvvisi, come boati o fumarole, oltre a scatenare il panico, faccia crollare come un castello di carte la credibilità delle strutture preposte alla gestione dell’emergenza.

Non è fantapolitica. La crisi sismica che interessò l’area vesuviana nel periodo 1995-1996 fu presentata, sui giornali locali, dall’Osservatorio Vesuviano come non allarmante; ma lo stesso Osservatorio Vesuviano, nel giugno 1996, dichiarava sul Bullettin of Global Vulcanism che quella era stata “la più forte sismicità rilevata negli ultimi cinquant’anni“. Non è una affermazione da poco considerando che questa circostanza (pag. 22 del documento “Pianificazione nazionale d’emergenza dell’area vesuviana”) avrebbe dovuto far scattare il livello 1 del Piano e quindi (pag. 88) l’incarico per la Prefettura di organizzare “le prime informazioni alla popolazione, unitamente ai Sindaci dei Comuni interessati”. Analoghi provvedimenti avrebbero dovuto determinare il terremoto che ha scosso il Vesuvio il 9 ottobre 1999, il più violento sisma verificatosi nell’area negli ultimi cinquant’anni. Nulla di tutto questo fu, invece, attuato.

Un altro aspetto singolare dell’Eruzione Massima Attesa, che sta alla base del documento, è che debbano intercorrere almeno quindici giorni tra il suo percepimento da parte delle reti di sorveglianza e il suo manifestarsi all’esterno. In effetti, mai le eruzioni del Vesuvio (delle quali abbiamo documentazione) si sono manifestate improvvisamente e la stessa eruzione del 1631 è stata preceduta per mesi da fenomeni (identificati oggi come “premonitori”) e, d’altra parte, un qualsiasi piano di emergenza vulcanica deve pur basarsi su un certo lasso di tempo nel quale attuare gli interventi. Ma al di là della legittimità o meno di stabilire a priori un preciso tempo di preavviso l’aspetto più sorprendente del documento è che, trasformando l’ipotesi dei 15 giorni in un dogma, non prevede nessuna possibile variante nell’articolazione dell’evacuazione. Nasce da qui la scelta davvero inquietante che caratterizza il documento “Pianificazione nazionale d’emergenza dell’area vesuviana” e che non trova riscontro, per quel che ci è dato sapere, in nessun altro piano di emergenza vulcanico al mondo: l’assoluta mancanza di un qualsiasi centro smistamento dei profughi posto all’esterno dell’area minacciata.[vii]

Per illustrare la gravità di questa scelta è necessaria una precisazione.

Anche nel caso dell’Eruzione Massima Attesa (eruzione “tipo 1631”) l’area di distruzione sarebbe abbastanza circoscritta e avrebbe un raggio di qualche chilometro dalle pendici del Vesuvio. Sarebbe stato lecito, a questo punto, aspettarsi dal suddetto documento che i cittadini di un comune minacciato dall’eruzione, poniamo Torre del Greco, per recarsi “in treno e in nave” (così come previsto dalle direttive del documento) in Sicilia partissero dal porto e dalla stazione ferroviaria, poniamo, di Napoli o di Castellammare di Stabia, comuni fuori dell’area rossa e raggiungibili in pochi minuti con i trasporti pubblici o con navette. Così non è; il documento Pianificazione nazionale d’emergenza dell’area vesuviana” pretende che i profughi di Torre del Greco debbano aspettare “con calma” un treno o una nave nel porto e nella stazione di Torre del Greco (magari il quattordicesimo giorno dei quindici che il Piano Vesuvio garantisce come “sicuri”) pur, verosimilmente, immaginando essi che ogni minuto che passa potrebbe essere l’ultimo della loro vita. Non è difficile immaginare, a questo punto, il caos che potrebbe scatenarsi per salire sul primo natante o treno che arriva.

Sembrerebbe che il documento del 1995 “Pianificazione nazionale d’emergenza dell’area vesuviana” (costellato da illogicità riversatesi poi nella pianificazione dell’emergenza vulcanica dell’area flegrea del 2001 quali l’obbligo dei cittadini di comunicare al sindaco la destinazione prima di andarsene, i capifamiglia che dovrebbero allontanarsi da soli con la propria autovettura mentre il resto della famiglia resta in attesa di un qualche eventuale pullman, treno o nave, il gemellaggio comune-regione…) non meriti di essere ancora studiato in quanto mero retaggio del passato, essendo passati ben 23 anni dalla sua promulgazione. Così non è.

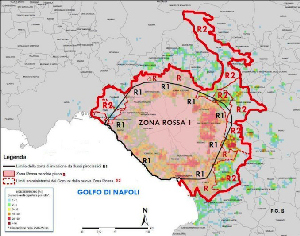

Le evidenti contraddizioni in quelle che erano (e sono rimaste) bozze di piani di emergenza vulcanica (“Pianificazione nazionale d’emergenza dell’area vesuviana – 1995” e “Elementi di base per la pianificazione nazionale di emergenza dell’area flegrea – 2001”) avrebbero richiesto un ripensamento sulle strategie della pianificazione dell’emergenza e, soprattutto, la creazione di una precisa struttura tecnica delegata a redigere, in tempi certi, piani di protezione civile degni di questo nome. Invece, l’unica “novità” nella pianificazione dell’emergenza Vesuvio di questi ultimi anni sono state le Carte di Rischio: quella riportante la nuova Area rossa (ampliata, rispetto a quella prevista nel documento del 2001, comprende ora i territori di 25 Comuni) e qualla riportante l’Area gialla (63 Comuni e i quartieri Barra, Ponticelli e San Giovanni, nell’area orientale del Comune di Napoli).

Carte di rischio basate non solo su una unica arbitraria eruzione di progetto ma, si direbbe, anche su un unico arbitrario scenario condizionato dai venti; basti pensare agli 11 morti e 30 feriti causati dal crollo di una tettoia ricoperta da ceneri vulcaniche; evento avvenuto, durante l’eruzione del 1906, nel centro di Napoli (attuale Piazza Carità): territorio escluso sia dall’Area rossa sia dall’Area gialla.

Ma, al di là dell’unicità dello scenario di danno forse l’aspetto più irritante è la pretesa di considerare una carta di rischio al pari di un piano di emergenza; piano che nel caso di pioggia di ceneri vulcaniche presenta numerose complessità.

Si è già detto che, in passato, le popolazioni vesuviane, durante le eruzioni, generalmente non scappavano ma, “protetti” da fazzoletti bagnati per non inalare ceneri, spalavano i materiali piroclastici che si accumulavano sui tetti delle loro case preservandone così il crollo. In altre aree vulcaniche del nostro pianeta, ad esempio le Filippine o il Centro America, sui terrazzi delle case vengono installate strutture destinate ad ospitare, in caso di eruzione, tetti spioventi costituiti da lamiere per far scivolare la cenere; in altre vengono messi a disposizione soffiatori, vanghe o benne per portar via le ceneri vulcaniche… Per quanto riguarda la Campania, invece, l’unico contributo finora dato dalla Protezione civile si direbbe essere stato obbligare i Comuni dell’area gialla ad un lavoro privo di senso; e cioè, partendo dalle tre differenti curve di carico previste dalla carta di rischio, modificarle per permetterle di inglobare un intero fabbricato. Non c’è da meravigliarsi quindi se la stragrande maggioranza dei 63 Comuni non abbiano adempiuto a questo compito. Circostanza questa tradottasi nelle dichiarazioni riportate dai media come la “prova” della “scarsa sensibilità delle comunità locali al problema del rischio Vesuvio”.

Si evidenzia così, drammaticamente, un aspetto già accennato all’inizio di questo testo: l’assoluta mancanza, in Italia, di una struttura tecnica e amministrativa preposta ad attuare, in tempi certi, un Piano di emergenza vulcanica degno di questo nome. A tal riguardo è necessaria una precisazione.

In Italia, quasi sempre, il Piano di protezione civile si riduce ad un volume, solitamente chiuso in un cassetto, che qualcuno dovrà sfogliare velocemente in caso di emergenza. Ben altra situazione in molti altri paesi industrializzati dove il Piano si articola, sostanzialmente, in precise, semplici e aggiornate disposizioni già assegnate a tutti coloro (dipendenti pubblici, volontari, cittadini, titolari di aziende….) che saranno coinvolti nell’emergenza; disposizioni che scaturiscono dalla attenta disamina del territorio, dagli effetti (scenari) che in questo potrebbe verosimilmente determinare l’evento calamitoso e dal periodico censimento delle risorse effettivamente disponibili. È evidente che un Piano per emergenza vulcanica (e per aree densamente urbanizzate come quella vesuviana e flegrea) così realizzato – richiedendo, tra l’altro, innumerevoli sopralluoghi, analisi, incontri… – necessita di un impegno che non può certo essere svolto da qualche funzionario nei ritagli di tempo né, tantomeno, da deresponsabilizzanti commissioni che si riuniscono quando possono.

A tal riguardo. è il caso di segnalare che, nella stragrande maggioranza dei paesi industrializzati, i piani di emergenza – al pari, qui da noi, ad esempio di un Piano urbanistico o un progetto edilizio – vengono redatti e firmati da una precisa persona che si assume la responsabilità anche di eventuali carenze che impedirebbero la piena operatività del Piano; e all’estero, in alcuni casi, addirittura, l’autorità politica, prima di trasformare questo Piano in norme che devono essere rispettate da tutti, pretende, il parere di una struttura esterna di certificazione. Non così, in Italia, per i cosiddetti documenti di “pianificazione dell’emergenza vulcanica” (presentati come “Piani di emergenza”) che rimandano a future analisi, future risorse, future disposizioni, future intese.. che un qualche ente dovrà – un giorno o l’altro – predisporre.

Ancora più grave è stata la pretesa di sopperire a queste carenze della “pianificazione dell’emergenza vulcanica” – oltre che con proclami di un imminente Piano – tramite innumerevoli “esercitazioni”, sistematicamente osannate dai media. Come è ovvio, le esercitazioni di protezione civile dovrebbero servire a testare un Piano di emergenza evidenziandone, e quindi spingendo a rivedere, eventuali punti critici. Per il Vesuvio e i Campi Flegrei, invece, in assenza di un reale Piano da testare, le pur numerose (e, spesso, costose) esercitazioni (“Exercise: Europa 96”, “Vesuvio 99”, “Vesuvio 2001”, “Mesimex 2006”, “Pozzuoli Shake Out 2012”…) si sono tradotte in iniziative di dubbia utilità; come – tanto per dirne una – i 500 alunni di Somma Vesuviana spediti a tutta velocità (nell’’esercitazione “Vesuvio 99”) in zona “sicura” (e cioè Avezzano: 33.000 morti per terremoto nel 1915) con volontari ridotti a mere comparse, installazioni di tendopoli, elicotteri che volteggiano qua e là, autovetture che sfrecciavano a sirene spiegate, “autorità” che si pavoneggiano e un immancabile Convegno.

Stesso sconsolante panorama per gli innumerevoli “corsi di formazione al rischio vulcanico” molti dei quali, realizzati – spesso a ridosso di qualche terremoto o servizio televisivo che aveva destato preoccupazione – verosimilmente, per placare le ire dei sindaci e delle popolazioni preoccupati per la mancanza di un Piano di protezione civile. Corsi di formazione finalizzati, di solito, a creare una “convivenza con il rischio vulcanico”, svolti , in alcuni casi, da insegnanti di buona volontà, in altri da enti e istituzioni che spendono così un po’ di soldi in docenti, tutors, pubblicazioni… Tutte iniziative, si badi bene, certamente meritorie nella loro finalità, ma che si sono dissolte non appena qualcuno ha domandato “Ma, allora, noi in caso di allarme vulcanico, concretamente, cosa dobbiamo fare?”.

Che fare?

Come già detto, finora la rigidità della pianificazione dell’emergenza Vesuvio e Campi Flegrei (per quanto riguarda quella per l’isola di Ischia, siamo ancora all’Anno Zero) imperniata su un solo, arbitrario[viii], scenario eruttivo e, sostanzialmente, sulla militaresca evacuazione preventiva di tutta la popolazione dell’”area a rischio” in 23 anni ha prodotto non già piani di emergenza ma solo un mare di inutili carte.

Altrettanto desolante è l’inesistenza di una qualsiasi pianificazione territoriale finalizzata alla mitigazione del rischio vulcanico. Del non disprezzabile “Progetto Vesuvìa”[ix] (che, tramite una politica di incentivi, nel 2002, si prefiggeva di ridurre la presenza antropica nell’area vesuviana) si sono perse ormai le tracce e le uniche opere di “mitigazione” del rischio vulcanico oggi proposte sono la costruzione di “nuove strade per garantire la fuga” che – oltre ad istituzionalizzare la pericolosa credenza di una eruzione come evento improvviso e immediatamente distruttivo – finiranno per trasformarsi in nuovi assi di urbanizzazione.

E così, in assenza di un qualsiasi valido strumento di pianificazione, nonostante il mare di chiacchiere sull’importanza della “prevenzione”, l’area napoletana vede il sorgere dell’”Ospedale del Mare” (il più grande dell’Italia meridionale) in un’area già percorsa dai flussi piroclastici dell’eruzione del 1631. Analoga irresponsabilità per l’area flegrea: a Bagnoli, (area identificata come “rossa” e cioè a massimo rischio vulcanico) è prevista l’edificazione di cinque milioni di metri cubi mentre Pozzuoli (69.000 abitanti ai tempi del bradisismo del 1982, 81.000 oggi) continua ad espandersi.

Di fronte a questa situazione, certamente comprensibile è la tentazione di gettare la spugna illudendosi nel contempo che un evento eruttivo nell’area napoletana non possa più verificarsi. Molto meglio, invece, rimboccarsi le maniche per dare una soluzione ad un problema talmente grande da essere, spesso, ritenuto impossibile a risolvere.

La pianificazione dell’emergenza vulcanica nell’area vesuviana, flegrea e ischitana è certamente un compito estremamente complesso e difficile, ma che – prima che sia troppo tardi – deve essere seriamente affrontato. Ad esempio con una legge. A tal proposito, è certamente opportuno segnalare il Disegno di Legge n. 1606/2014 “Programma straordinario di interventi per la mitigazione del rischio vulcanico e urgenti misure per la pianificazione di Protezione civile nell’area flegrea e vesuviana”[x] presentato nella passata legislatura che prevedeva – invece delle miriadi di commissioni, comitati, sottocomitati, strutture universitarie, orde di consulenti… che si sono arrabattati in questi decenni – l’istituzione di una precisa struttura tecnica capace di realizzare i piani in tempi certi e un piano per il diradamento antropico ed edilizio dell’area vesuviana e flegrea.

Con la fine della legislatura, questo DDL, ovviamente, è decaduto. Auguriamoci che venga riproposto al più presto.

- © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO

Ultima modifica: stampa