1. Introduzione

È un dato di fatto che, nelle sue diverse declinazioni, il marxismo è stato espunto dai programmi di insegnamento dei corsi di Economia Politica in Italia, ed è del tutto marginale nella ricerca scientifica. È anche un dato di fatto che il marxismo italiano, nel corso del Novecento, ha fornito contributi di massima rilevanza sul piano internazionale e che quella tradizione può considerarsi, allo stato dei fatti, sostanzialmente terminata. Per le motivazioni che verranno presentate a seguire, si è imposto un nuovo paradigma dominante che, per pura semplicità espositiva, possiamo definire neoliberista (si vedràinfra che tale definizione è alquanto riduttiva, sebbene diffusamente utilizzata).

In prima approssimazione, potrebbe risultare sorprendente che queste teorie risultino dominanti, a ragione del loro palese fallimento; un fallimento che attiene sia alla diagnosi della crisi e alle fallaci prescrizioni di politica economica che ne derivano, sia alla palese incapacità previsionale (cfr. Sylos Labini, 2016). Tuttavia, una ricerca di Luca De Benedictis e Michele Di Maio, condotta somministrando questionari a economisti accademici italiani, rileva che solo il 3% degli intervistati si dichiara marxista, a fronte del circa 50% di economisti che si dichiara “eclettico” e “neoclassico” e del 20% che non si dichiara affatto, considerandosi verosimilmente un economista nell’accezione di Maffeo Pantaleoni (per il quale esistono due scuole in Economia: chi la conosce e chi non la conosce)1.

Questo saggio si propone di individuare ragionevoli motivazioni che possono essere poste a fondamento di questo “salto paradigmatico”, con due precisazioni preliminari.

1) I riferimenti a Marx e al marxismo che verranno fatti nel corso della trattazione che segue hanno massima generalità, ovvero fanno riferimento a tutte le possibili interpretazioni dell’opera di Marx che sono state fornite in ambito economico. Più in generale, la trattazione avrà ad oggetto la sostanziale espulsione dalla didattica e dalla ricerca di tutte le teorie economiche che possono definirsi “critiche”, ovvero di tutte le teorie economiche che concepiscono i sistemi economici come basati su relazioni di potere e conflitto e come intrinsecamente propensi a generare endogenamente instabilità e crisi.

2) L’attenzione verrà posta esclusivamente sulla teoria economica di Marx, sebbene sia ovvio che è ben difficile “isolare” l’analisi economica marxiana dall’impianto filosofico nella quale è collocata.

L’ipotesi interpretativa che viene avanzata fa riferimento alla convinzione secondo la quale non è possibile comprendere questo fenomeno se non si comprende il processo di ristrutturazione del capitalismo italiano nella crisi. In particolare, verrà argomentato che i] la lunga recessione in corso ha accentuato la fragilità del tessuto produttivo italiano, collocandolo sempre più in una specializzazione produttiva in settori maturi; ii] in questo contesto, le imprese italiane hanno significativamente ridotto la domanda di lavoro qualificato e la domanda di ricerca di base e applicata; iii] i governi che si sono succeduti negli ultimi anni hanno assecondato questa dinamica depotenziando il sistema formativo e, al tempo stesso, mettendo in atto dispositivi di valutazione della ricerca che, di fatto, nell’area delle scienze sociali (e in Economia in particolare) provano a marginalizzare, se non del tutto ad annullare, la produzione di “pensiero critico”.

L’esposizione è organizzata come segue. Nel par. 2 si dà conto dei processi di ristrutturazione capitalistica in Italia a partire dallo scoppio della prima crisi (2007-2008). Nel par. 3 si discute intorno al nesso esistente fra tali processi, la demolizione dell’università pubblica di massa e il rafforzamento del dominio del paradigma dominante. Nel par. 4 si forniscono alcune considerazioni conclusive.

2. La ristrutturazione del capitalismo italiano e la nuova università di classe

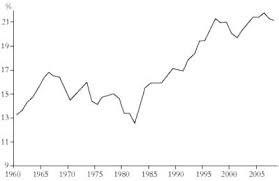

È utile, in premessa, inquadrare i processi di ristrutturazione del capitalismo italiano nel contesto più generale dei nuovi rapporti di forza capitale-lavoro, prendendo atto che, almeno a partire dagli anni Ottanta, il ciclo politico ha visto radicalmente ribaltarsi i rapporti di forza a vantaggio del Capitale. Per quanto è possibile fornirne una stima esatta, l’andamento del saggio del profitto è stato sostanzialmente quello descritto in Fig. 1.

Figura 1: l’andamento del saggio di profitto nei principali Paesi OCSE2

Il ciclo di lotte operaie degli anni Settanta ha determinato una significativa flessione del saggio di profitto nella gran parte dei Paesi OCSE. Il Capitale ha reagito creando un esercito industriale di riserva di enormi proporzioni: strategia resa possibile dall’implosione dell’URSS e dalla conseguente c.d. globalizzazione, secondo uno schema definito di «lotta di classe dall’alto» (Gallino 2013) o di «attacco globale al lavoro» (Bellofiore 2013)3. Il principale strumento attraverso il quale si è realizzato questo disegno è la redistribuzione dell’onere fiscale a danno del lavoro dipendente, sia mediante la maggiore regressività dell’imposizione diretta, sia mediante la maggiore incidenza dell’imposizione indiretta (per sua natura, regressiva). È necessario specificare che il capitale al quale si fa qui riferimento non va inteso nell’accezione classica, essendo fondamentalmente capitale finanziario e rendita finanziaria. Ciò a ragione del fatto che i processi c.d. di finanziarizzazione si sono associati a incrementi significativi delle quote di profitto destinate a usi improduttivi (tipicamente la speculazione, ma anche la crescita dei consumi di lusso), definendo una condizione di riproduzione basata sul “divenire rendita del profitto”.

La lotta di classe “dall’alto” si è tradotta in una rilevante compressione della quota dei salari sul Pil4, un formidabile attacco ai diritti dei lavoratori, e, per quanto qui rileva, una riorganizzazione dei sistemi formativi pienamente funzionale alle nuove forme di regolazione capitalistica. E ha dato luogo anche a una ridefinizione della divisione internazionale del lavoro, che ovviamente ha riguardato anche l’Italia.

La struttura produttiva italiana è composta in larga parte da imprese di piccole dimensioni con scarsa propensione all’innovazione, collocate in settori produttivi “maturi” – agroalimentare, turismo e Made in Italy – con un comparto dei macchinari che tende a diventare sempre più marginale (ISTAT 2013; 2014). Una configurazione che il capitalismo italiano ha assunto almeno dal dopoguerra (Graziani 1989; 2000) ma, al tempo stesso, una configurazione che si è profondamente trasformata negli ultimi anni. Ciò che è accaduto, e che rileva per le argomentazioni qui presentate, è un significativo processo di deindustrializzazione (Gallino 2003) che ha riguardato l’intera economia italiana e ancor più il Mezzogiorno. È opportuno osservare che i processi di deindustrializzazione sono in corso nella gran parte dei Paesi OCSE e che, in quei Paesi, sono fondamentalmente associati a processi di finanziarizzazione (Salento e Masino 2013). L’Italia è, fra questi (e ancor più nel confronto con i Paesi anglosassoni), il Paese nel quale questi ultimi si sono manifestati con la minore intensità.

A partire dagli anni Novanta, l’economia italiana ha sperimentato una continua riduzione del tasso di crescita della produttività del lavoro e, data l’ampiezza del periodo considerato, il fenomeno può considerarsi strutturale e derivante da una dinamica di lungo periodo che ha generato la progressiva desertificazione industriale dell’economia italiana; tale dinamica si è prodotta ben prima della crisi e la crisi (e le politiche economiche messe in atto – le c.d. politiche di austerità) ha contribuito ad amplificare. Con una precisazione. Le politiche di austerità, sotto forma di compressione della spesa pubblica e aumento dell’imposizione fiscale (gravante soprattutto sulle famiglie con basso reddito) sono attuate in Italia almeno dall’inizio degli anni Novanta e, in tal senso, per necessità logica non sono attribuibili, come vuole una diffusa vulgata, all’esistenza di una moneta comune in Europa. E ancora: se è vero che le politiche di austerità hanno contribuito ad accelerare la recessione, peraltro determinando un aumento del rapporto debito pubblico/Pil, è anche vero che, dati gli attuali rapporti di forza, potrebbe non essere desiderabile un aumento del debito dal momento che si tradurrebbe in maggiore tassazione prevalentemente sul lavoro dipendente (cfr. Forges Davanzati e Patalano 2016).

Ciò che in sostanza sembra delinearsi nello scenario italiano è che l’Italia è destinata a diventare sempre più un Paese di attrazione turistica (tipicamente nel Mezzogiorno), con pochi poli industriali localizzati nel Nord del Paese e un’ampia platea di piccole imprese collocate in settori a bassa intensità tecnologica. Non a caso, il sottofinanziamento delle università ha raggiunto livelli tali da far prefigurare a SVIMEZ la chiusura totale delle sedi meridionali (non di singoli corsi di studio) nei prossimi venti anni e un drastico ridimensionamento dell’intero sistema universitario pubblico nazionale5. Uno scenario simile è contemplato nel rapporto della Fondazione RES 2015 (Viesti 2015).

Il settore della formazione nel suo complesso (scuola e università) è stato il settore al quale i governi che si sono succeduti negli ultimi anni hanno somministrato le dosi più massicce di austerità, assecondando la riduzione della domanda di lavoro qualificato e di ricerca di base e applicata espressa dalle nostre imprese.

Abbiamo effettivamente troppi laureati, non già nel confronto internazionale (ne avevamo e ne abbiamo notevolmente meno), ma troppi rispetto alle esigenze di un tessuto produttivo che, anche per la caduta della domanda interna conseguente allo scoppio della crisi e dell’avvio delle politiche di austerità, accentuava le sue criticità: piccole dimensioni aziendali e scarsa propensione all’innovazione. Dunque, bassa (e declinante) domanda di lavoro qualificato e di ricerca di base e applicata. Dunque, compressione della spesa per istruzione e ricerca. Nella totale assenza di politiche industriali finalizzate alla crescita dimensionale delle nostre imprese e all’attivazione di flussi di innovazione.

Se dunque le politiche formative mirano a dequalificare la forzalavoro per accentuare la moderazione salariale già in atto, occorre chiedersi se ciò sia una strategia efficace ai fini della fuoriuscita dalla recessione. La risposta è no, per due fondamentali ragioni.

La moderazione salariale riduce i consumi e ha effetti di segno negativo sui profitti delle imprese che operano sul mercato interno. In più, la riduzione dei salari e dei consumi disincentiva gli investimenti generando, contestualmente, una caduta della domanda aggregata e del tasso di crescita della produttività del lavoro. Per quanto attiene al commercio estero, nel caso italiano, come mostrato peraltro dall’evidenza empirica, la moderazione salariale non contribuisce a migliorare il saldo delle partite correnti. Ciò fondamentalmente a ragione del fatto che, data la specializzazione produttiva dell’economia italiana (agroalimentare e Made in Italy, con un comparto dei macchinari sempre più esiguo – v. supra) e le piccole dimensioni medie aziendali (cfr. Graziani, 1989), i fattori che contano ai fini della crescita delle esportazioni non attengono alla competitività di prezzo, almeno se si esclude il comparto dei macchinari: le imprese italiane esportano puntando sulla qualitàdei prodotti e, nel caso del beni di lusso, semmai su prezzi elevati, dal momento che, per l’operare del c.d.effetto Veblen, un bene di lusso viene acquistato in quantità maggiori se il suo prezzo è elevato.

Vale sempre più, nel caso italiano, il c.d. paradosso di Kaldor, per il quale la competitività di prezzo è sostanzialmente irrilevante per l’aumento delle esportazioni. In più, e soprattutto per quanto attiene ai beni di lusso, le nostre esportazioni dipendono essenzialmente dalla dinamica della distribuzione del reddito su scala globale: tanto più essa è diseguale, tanto maggiore è la domanda di beni di lusso rivolta alle imprese italiane.

D’altra parte, come rilevato in particolare da Graziani (1989), in considerazione del fatto che l’economia italiana è dualistica, misure di incentivazione delle esportazioni (p.e. le svalutazioni competitive pre-euro) non hanno altro esito se non accentuare le divergenze regionali. E vi è da aggiungere che il tasso di cambio, in linea generale e ancor più nel caso italiano, risente profondamente dei movimenti speculativi di capitale, così che la sua svalutazione potrebbe non avere alcun effetto sulla bilancia dei pagamenti e potrebbe semmai avere effetti di segno negativo sulla propensione – già bassa – delle nostre imprese a innovare (Bellofiore et al. 2015). È questo lo scenario all’interno del quale occorre inquadrare il progetto di distruzione dell’università pubblica di massa e il consolidamento del mainstream in Economia.

3. Cosa è il mainstream in Economia

L’Economia è una disciplina che orienta le decisioni politiche e che, per questo tramite, influisce in modo significativo sulle nostre condizioni di vita e di lavoro. Chiedersi di cosa si occupano gli economisti, e come viene raccontata l’Economia, non è dunque una domanda oziosa.

Un utile punto di partenza per fornire risposta a questa domanda è dato dalla considerazione in base alla quale gli scienziati (e gli economisti fra questi) più che cercare la Verità, ambiscono a persuadere i loro colleghi, i responsabili politici e l’opinione pubblica della verità delle conclusioni delle loro ricerche, al fine di ottenere reputazione. E possono ottenerla per due canali non necessariamente alternativi: diventando “consiglieri del Principe” e/o cercando di ottenere il massimo numero di citazioni dei propri articoli. Con ogni evidenza, ciò avviene all’interno di specifici dispositivi di finanziamento e valutazione della ricerca scientifica, giacché, da un lato, il “Principe” ha sue idee politiche che necessitano di essere legittimate dalla ricerca stessa e, dall’altro, i dispositivi di finanziamento e valutazione non sono affatto neutrali rispetto ai contenuti delle pubblicazioni scientifiche.

Si determina, particolarmente (ma non solo) nel caso italiano, un processo di progressivo consolidamento del pensiero unico, di matrice neo-liberista, sulla cui base viene orientata la comunicazione. Passano, così, come verità inoppugnabili, che diventano veri luoghi comuni, tesi assolutamente discutibili o in molti casi palesemente false. Fra questi: «in tempo di crisi occorre fare sacrifici» (messaggio che contiene implicitamente la falsa equiparazione del debito pubblico con il debito privato); «in Italia la spesa pubblica è eccessiva» (essendo, invece, su fonti ufficiali, in linea con la media europea); «abbiamo troppi dipendenti pubblici» (avendone, per contro, su fonti ufficiali, meno della media europea) «abbiamo troppi laureati» (avendone, invece, molto meno della media europea). Si tratta di messaggi che, soprattutto se trasmessi da economisti considerati autorevoli, a maggior ragione se sono professori universitari che lavorano in sedi considerate prestigiose, vengono recepiti come veri – giacché derivanti da tecnici depositari di un sapere scientifico non accessibile ai non addetti ai lavori – e vengono utilizzati per legittimare interventi di politica economica che non possono che essere considerati gli unici possibili. In molti casi, questi messaggi anticipano misure di politica economica, avendo la funzione di creare consenso nell’opinione pubblica sulla assoluta necessità di una “riforma”.

Un caso paradigmatico, a riguardo, è rappresentato dalla campagna mediatica che ha preceduto, per molti anni, l’approvazione della c.d. Legge Gelmini e che si è costruita intorno al messaggio secondo il quale i professori universitari italiani sono nullafacenti, baroni, nepotisti: tesi parzialmente falsa e comunque tutta da dimostrare. Occorreva dunque, per così dire, disciplinarli, sottraendo loro risorse e sottoponendoli a valutazione. Una valutazione che, come si è poi constatato, è intrinsecamente ideologica, almeno nel campo delle scienze sociali, e rafforza la visione dominante. La tecnica argomentativa utilizzata in questi casi consiste nella generalizzazione di singoli episodi. Nel caso dell’università, si fa riferimento a un concorso “truccato” in una data sede e, a partire da questo, si stabilisce che tutti i concorsi in università sono truccati. Casi analoghi riguardano i c.d. fannulloni nella pubblica amministrazione: la generalizzazione di singoli episodi prepara l’attacco al pubblico impiego.

Il meccanismo ha natura cumulativa, secondo una sequenza così ordinabile. La valutazione della ricerca in Economia premia di fatto economisti che pubblicano su riviste mainstream; ottengono, in tal modo, reputazione e finanziamenti; le loro sedi possono reclutare giovani ricercatori, ovviamente allineati al pensiero dominante, più di quanto possano fare sedi universitarie nelle quali lavorano economisti non allineati. Il mainstreamdiventa sempre più tale e, attraverso la reputazione e le reti relazionali che con questa si costruiscono, alcuni fra loro diventano i più ascoltati opinionisti e consiglieri del “Principe”. Nel caso italiano, è stato calcolato che i quotidiani più diffusi (“La Stampa”, “La Repubblica”, “Il Sole 24 ore”, “Il Corriere della Sera”) ospitano quasi esclusivamente articoli di economia scritti da docenti che lavorano in università private (Bocconi e Luiss), o di università pubbliche con la condizione che l’orientamento teorico di chi scrive sia chiaramente liberista, e che sono spesso coautori di articoli scientifici6. Si accentua, in tal modo, il monopolio dell’informazione economica. Tommaso Padoa Schioppa, ebbe a dire, a riguardo: «Vi raccomando le pagine economiche. Più ancora che sulla politica, è sull’economia che potete fare la differenza: in genere le pagine economiche dei giornali italiani sono spazi pubblicitari per le banche e le grandi aziende, spesso ben pagati. Voi dovete raccontare quello che gli altri non possono o non vogliono raccontare, e vi garantisco che è una prateria sterminata»7.

Non è irrilevante considerare l’aspetto generazionale. Gli economisti oggi più influenti in Italia si collocano in una fascia d’età compresa fra i cinquanta e i sessant’anni, salvo alcune eccezioni. Si tratta di una generazione che si è formata nella metà degli anni Ottanta, proprio quando l’Accademia italiana ha cominciato a importare teorie economiche elaborate negli Stati Uniti, a seguito della c.d. rivoluzione monetarista e al conseguente ingresso nelle università italiane di teorie economiche di ispirazione liberista.

Il periodo storico attuale non è un periodo particolarmente fecondo di nuove idee: è quello che Alessandro Roncaglia, nel suo testo La ricchezza delle idee (Roncaglia 2013), ha definito «l’età della disgregazione». La ricerca in Economia, non solo in Italia, è sempre più frammentata e specialistica, e soprattutto sempre più “autistica”: gli economisti tendono a dialogare esclusivamente fra loro, spesso coprendo di sofisticati tecnicismi o montagne di matematica pure banalità, tautologie o, nella migliore delle ipotesi, teorie che non “spiegano” nulla, né hanno l’ambizione di farlo8. Continua, e si accentua, perciò, l’egemonia del mainstream neoclassico-liberista – termine diffusamente usato, sebbene ambiguo –, che tende sempre più a marginalizzare la tradizione di studi marxisti (ma anche neo-ricardiani, istituzionalisti, postkeynesiani) che sono stati prodotti dai maggiori economisti italiani nella seconda metà del Novecento: una tradizione di ricerca che ha portato all’affermazione di teorie elaborate in università italiane nel resto del mondo, mentre da un po’ di anni l’Italia è importatore netto di teorie economiche.

Il rigetto di qualunque connotazione politica nel discorso economico viene perseguito fondamentalmente attraverso il combinato di diverse strategie sul piano teorico: in primo luogo, il c.d. imperialismo dell’economia.È un dato di fatto che un numero consistente e crescente di economisti si occupa di temi che non attengono propriamente a ciò che si sarebbe indotti a considerare temi economici: ne costituiscono esempi l’economia della famiglia, l’economia della religione, l’economia della bellezza, l’economia dello sport, la teoria economica del tempo libero. Si tratta, evidentemente, di studi che applicano il criterio della razionalità strumentale aqualunque scelta possibile, a volte giungendo a risultati talmente improbabili da meritare il c.d. IGnobel in Economia o da essere destinati alle Humor Sessions dell’American Economic Association. E già il fatto che esistano Humor Sessions nell’ambito dei convegni della più grande associazione scientifica di settore la dice lunga sullo stato della disciplina.

In secondo luogo, si producono ricerche puramente empiriche che certificano correlazioni senza causazioni, o correlazioni spurie: si verifica, cioè, che il fenomeno X è statisticamente correlato al fenomeno Y, ma che X non “causa” Y, dal momento che il fenomeno che si intende spiegare dipende da altre variabili e, dunque, la correlazione fra X e Y è del tutto casuale. È come rilevare che al crescere del numero di cicogne cresce il numero di neonati. In più, in questi esercizi spesso le variabili considerate non attengono alla sfera tradizionale dell’indagine economica. Un esempio estremo, che ha fatto molto discutere nella comunità scientifica internazionale, riguarda un articolo che affronta il fondamentale problema se la lunghezza del pene influenzi la crescita economica9. L’autore rileva che la correlazione esiste: Paesi nei quali la lunghezza del pene è maggiore tendono ad avere più alti tassi di crescita, e prova a motivarla con l’effetto che il testosterone avrebbe sulla propensione al rischio e, quindi, sulla dinamica degli investimenti. L’autore chiarisce che questo effetto potrebbe anche verificarsi per l’elevata autostima che deriva dall’avere un pene lungo e che un “eccesso” di lunghezza del pene potrebbe generare eccessiva assunzione di rischio.

Si tratta di una variante di un certo interesse dell’Economia e del suo imperialismo, dal momento che riflette un’ulteriore tendenza tipica di questo approccio e che si potrebbe definire di misurazione senza teoria. Due caratteristiche accomunano i due approcci: i) l’espulsione di qualunque elemento politico dal discorso economico; ii) la sostanziale irrilevanza dell’oggetto di studio, se si considera rilevante un’analisi che prenda ad esame variabili propriamente economiche10 .

Il mainstream, la visione egemone, è perciò oggi questo: una galassia di teorie che non sempre e non necessariamente portano a prescrizioni di politica economica di segno liberista, e che spesso si traducono in esercizi autoreferenziali o bizzarri o concepiti nel quadro di una visione cumulativa della conoscenza, associata alla convinzione che l’Economia sia una scienza, nell’accezione della Fisica Teorica e di laboratorio11 .

Se sono queste le teorie dominanti, che vengono poste alla base dei modelli econometrici utilizzati a fini previsionali, non desta sorpresa il fatto che, nel caso italiano (e non solo), l’errore di previsione sul tasso di crescita negli ultimi sette anni è stato di circa 7 punti percentuali: le previsioni sono state sistematicamente sovrastimate. Si osservi che gli errori di previsione non riguardano scarti irrisori, ma spesso riguardano previsioni di crescita che, a posteriori, si rivelano recessioni. Ovvero riguardano errori di segno (valori positivi del tasso di crescita prevista che si rivelano ex-post valori negativi).

Si è qui di fronte alla c.d. “domanda della Regina”: perché gli economisti, salvo rare eccezioni, non hanno previsto la crisi? La si chiama “domanda della Regina” perché fu la domanda che Elisabetta rivolse agli economisti della London School of Economics in occasione della sua visita a quella prestigiosa Istituzione nel novembre 2008, ricevendo risposte così insoddisfacenti da essere indotta a commentare con ironia che probabilmente c’era stata «un po’ di trascuratezza». E in effetti trascuratezza vi è stata, se si considera che la questione delle crisi economiche, nel paradigma di orientamento neo-liberista oggi dominante in Economia, è al margine del dibattito. In più, la visione dominante si fonda sulla convinzione che un’economia di mercato deregolamentata tende spontaneamente a produrre pieno impiego e, dunque, le crisi economiche possono derivare esclusivamente da interventi esterni, in particolare da politiche fiscali o monetarie sbagliate e più in generale, dall’intervento dello Stato.

A ben vedere, in realtà, gli errori derivano semplicemente dal fatto che i modelli usati per le previsioni sono sbagliati e, in aggiunta, dal fatto che la previsione in Economia non è come la previsione nelle scienze cosiddette esatte. La risposta ottenuta da Elisabetta rinvia però alla circostanza sinora insormontabile per cui i modelli previsionali sono basati su un paradigma teorico che, per quanto si basi su ipotesi del tutto irrealistiche e per quanto non riesca a generare previsioni affidabili, dimostra un’eccezionale capacità di resistenza alle critiche.

Occorre anche considerare il fatto che la sistematica incapacità di generare previsioni attendibili nuoce gravemente alla reputazione degli economisti (di tutti, dal momento che è ben difficile immaginare che i non addetti ai lavori distinguano tra le “scuole di pensiero”), perché crea il sospetto che vi sia un condizionamento politico che spinge i ricercatori a sovrastimare il tasso di crescita previsto per l’obiettivo di accrescere il consenso per il Governo di volta in volta in carica. Dunque, crea il sospetto che la ricerca, in Economia, non sia libera e risponda semmai a una domanda politica di legittimazione scientifica dell’ordine sociale esistente. Paradossalmente, si tratta di un sospetto ben fondato, per quanto detto prima, ma da riferirsi esclusivamente a una specifica tipologia di economista: colui/colei che elabora questi modelli.

Se la questione si pone in questi termini, la domanda della Regina va così riformulata: perché gli economisti non utilizzano modelli diversi da quelli fin qui utilizzati per effettuare previsioni? Ovvero, perché non abbandonano teorie che si sono rivelate e si rivelano così manifestamente incapaci di prevedere? Una possibile risposta consiste nel considerare che la straordinaria capacità di resistenza del mainstream, e ancor più la sua capacità di rafforzarsi proprio nella fase nella quale si dimostrano palesemente i suoi fallimenti teorici, prescrittivi e previsionali, discende in parte proprio dal suo fallimento (quanto più è in difficoltà, tanto più si organizza per difendersi), in parte dalla difficoltà – da parte degli economisti non allineati – di proporre uncorpus unitario alternativo. Non per dire che ciò sia desiderabile (la pluralità va salvaguardata anche nell’eterodossia), ma per stabilire che, nella competizione fra “paradigmi”, l’assenza – sull’altra sponda – di una teoria diffusamente condivisa è oggettivamente penalizzante ai fini dell’acquisizione di egemonia. Si consideri, a riguardo, la pluralità di visioni/interpretazioni del marxismo contemporaneo: il marxismo analitico, basato sull’individualismo metodologico, è in radicale contrapposizione con il marxismo c.d. ortodosso (che rifiuta l’individualismo metodologico e che recepisce da Marx soprattutto la teoria della caduta tendenziale del saggio del profitto), mentre quest’ultimo è in radicale contrapposizione con il marxismo c.d. circuitista (per il quale Marx va riletto a partire dal ciclo del capitale monetario), fino ad arrivare alle infinite dispute sulla validità della teoria marxiana del valore.

Vi è di più. Il fatto che il mainstream tenda a diventare sempre più tale è anche favorito, nel caso italiano, dalle nuove modalità di reclutamento e di avanzamento di carriera nelle università derivante dalla c.d. Legge Gelmini. L’accesso alla carriera universitaria è, oggi, in Italia, non solo estremamente difficile (per non dire quasi impossibile) ma anche sempre più legata a lunghi periodi di precariato. Ciò per questa ragione: la riforma Gelmini ha sostituito al ruolo del ricercatore a tempo indeterminato (ruolo che va ad esaurimento) quello del ricercatore a tempo determinato. Al tempo stesso, si sono ridotti in modo massiccio i finanziamenti alle università e si è legata la possibilità di reclutamento alla disponibilità di “punti organico” (facoltà assunzionali). In queste circostanze, si disincentiva l’assunzione di giovani ricercatori dal momento che questa costerebbe più dell’avanzamento di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato12. In un contesto di continua riduzione di fondi, si può comprendere che, anche in presenza di giovani molto preparati, si tenda a preferire, risparmiando, l’uso di risorse umane già disponibili.

Ma chi viene reclutato e come avvengono gli avanzamenti di carriera (da ricercatore a professore)? Qui entrano prepotentemente in gioco i criteri di valutazione prodotti dall’Agenzia Nazionale di Valutazione della Ricerca (ANVUR). L’ANVUR – il cui costo di funzionamento è stimato a circa 10milioni l’anno – stabilisce un elenco di riviste sulle quali i ricercatori sono chiamati a pubblicare, definendole di classe A13 sulla base di tecniche e metodologie alquanto discutibili. Fra queste, si può considerare il fatto che ANVUR considera “eccellente” un ricercatore che pubblichi su riviste con elevata “reputazione”, del tutto indipendentemente dalla rilevanza dei contenuti della ricerca. La “reputazione” di una rivista è certificata dal suo “fattore di impatto” (impact factor), e la sua certificazione è effettuata sulla base di criteri individuati dall’istituto Thomas Reuters, azienda privata anglocanadese. In altri termini, in Italia si valuta il contenitore (la rivista), non il contenuto, e il contenitore è buono se lo considera tale una delle più grandi imprese private su scala mondiale che opera nel settore dell’editoria.

Va peraltro ricordato che l’impact factor è stato pensato come strumento per selezionare l’acquisto di riviste da parte delle biblioteche universitarie, e, anche sul piano strettamente tecnico, da più parti se ne sconsiglia l’uso ai fini della valutazione della ricerca scientifica: è recente la denuncia dell’Accademia dei Lincei contro l’uso di indicatori bibliometrici per la valutazione della ricerca, soprattutto nelle scienze umane e sociali (per approfondimenti rinvio a www.roars.it). E va anche ricordato che negli Stati Uniti – le cui università sono comunemente ritenute estremamente sensibili alla “cultura della valutazione” – l’impact factor non è quasi mai considerato un indicatore attendibile per valutare la qualità della produzione scientifica. In Italia, i (pochi) reclutamenti nelle università italiane e i (pochi) avanzamenti di carriera dei docenti universitari avvengono prevalentemente sulla base della qualità della ricerca scientifica dei candidati, come certificata dalla lista delle riviste elaborata da ANVUR sulla base del loro impact factor. Il che genera un meccanismo potenzialmente vizioso. La gran parte delle riviste considerate eccellenti tende infatti a pubblicare articoli il cui contenuto è in linea con la visione dominante.

Ciò induce attitudini conformiste, soprattutto da parte delle giovani generazioni, impedendo di fatto la produzione di ricerche realmente innovative. E poiché l’attività didattica non è mai disgiunta dall’attività di ricerca, i contenuti dell’insegnamento tendono a diventare sempre più conformi alla visione dominante, rendendo gli studenti sempre meno informati su teorie alternative a quelle dominanti (cfr. Forges Davanzati 2015)14 . Come scrive Gnesutta (2014, p. 211): «Il rovesciamento è totale. Si sedimenta nella società una visione del processo economico come meccanismo fatale: il futuro è già scritto nelle cose e non vi è nessuna possibilità di intervenire per un suo reale, diverso orientamento». È, in altri termini, il definitivo compiersi del«there is no alternative» (TINA) di Margaret Thatcher. È cioè il definitivo compiersi di questo disegno, dal momento che il tentativo di marginalizzare il “pensiero critico” in Economia risale (almeno) ai lavori di quel CIVR – antecedente dell’ANVUR – in seno al quale Guido Tabellini invitò a suo tempo a utilizzare gli indicatori bibliotemetrici per la valutazione della ricerca in Economia al fine id evitare meccanismi di protezione di «specie in via di estinzione» (Tabellini 2006).

L’accelerazione dei processi di valutazione, almeno per quanto riguarda le discipline economiche, asseconda oviamente questa dinamica. La valutazione della ricerca in Italia è perciò strutturata sin dall’inizio in modo da favorire l’omologazione e il conformismo.

L’omologazione alle teorie economiche dominanti, del resto, è già avvenuta in altri Paesi e soprattutto nel mondo anglosassone e negli Stati Uniti in particolare. Si tratta, come è noto, di Paesi nei quali le università sono prevalentemente private e “producono” teorie economiche pienamente funzionali agli interessi delle classi dominanti. Si tratta anche di università molto elitarie, con tasse di iscrizione estremamente alte, i cui laureati costituiscono ipso facto le “classi dirigenti”. Lì, dunque, la realizzazione di un’università di classe è in larga misura un processo già compiuto. Diversamente dal caso italiano, dove invece, soprattutto a seguito dei movimenti di contestazione e del ciclo di lotte operaie degli anni Settanta, l’università è diventata di massa.

Per chiarire i termini della questione e dar conto della valenza propriamente politica dei meccanismi di valutazione della ricerca in Italia è sufficiente ricordare le dichiarazioni rilasciate all’epoca dal Ministro Gelmini, per la quale la riforma che porta il suo nome decretava non a caso la fine del ‘68. È l’esplicitazione di un disegno ormai palese: rendere anche le università italiane delle università di classe, così da formare una classe dirigente allineata esclusivamente agli interessi della nostra imprenditoria. Per farlo, occorre preliminarmente decretare la fine del pensiero critico, soprattutto nelle discipline economiche, e successivamente passare a una riorganizzazione dell’assetto formativo che porti alcuni poli di ricerca ad essere certificati come “di eccellenza”: i soli poli che, a regime, potranno definirsi università. E che saranno localizzati in aree del Nord del Paese, come si può indurre da quanto sta già oggi accadendo alle università meridionali.

È sufficiente un dato per fotografare la situazione: il 25,7% del totale della “quota premiale” (la quota del finanziamento ordinario quantificata sulla base della produttività degli Atenei), nel 2013, è andato agli atenei meridionali contro il 36,8% delle università settentrionali. Come registrato dalla SVIMEZ (Rapporto Svimez 2014), al sistema universitario meridionale sono così stati sottratti 160 milioni di euro dal 2011. Ciò fondamentalmente a ragione del numero eccessivo di studenti fuori corso e di laureati disoccupati.

Si tratta di un dispositivo che non considera che non dovrebbe essere compito dell’università modificare il contesto socio-economico nel quale opera. Ma c’è di più. La non uniformità territoriale dei tagli alla ricerca, infatti, è anche attestata dai provvedimenti di redistribuzione dei punti organico attribuite alle sedi universitarie15. Si tratta di provvedimenti che attivano un meccanismo perverso: per non chiudere corsi di studio, gli atenei sono obbligati ad accelerare il turnover. Per accelerare il turnover devono aumentare le tasse. L’aumento delle tasse disincentiva però le immatricolazioni e determina un incremento relativo degli studenti provenienti da famiglie con redditi elevati. Ma, soprattutto, l’aumento delle tasse contribuisce ad accentuare l’immobilità sociale, rendendo l’università sempre più elitaria, in palese contraddizione con gli obiettivi (dichiarati) “meritocratici” che hanno ispirato la riforma.

4. Considerazioni conclusive

In questo saggio si è proposta una chiave di lettura delle cause del processo di demolizione in atto dell’università pubblica di massa in Italia, a partire da considerazioni di carattere più generale relative ai processi di ristrutturazione del capitalismo italiano nella crisi. In particolare, si è rilevato che il tessuto produttivo dell’economia italiana è sempre più composto da imprese di piccole dimensioni, poco innovative e collocate in settori produttivi maturi. Si è argomentato che le politiche di sottofinanziamento del sistema universitario di fatto assecondano questo modello di sviluppo, nel quale le nostre imprese non domandano forza-lavoro altamente qualificata né ricerca di base e applicata. Queste scelte appaiono pienamente legittimate dalla visione dominante nella teoria economica oggi che rafforza la sua egemonia e rende sostanzialmente impossibile la produzione di pensiero critico. In questo scenario, non sorprende la drammatica marginalizzazione del marxismo, e più in generale del “pensiero critico”, nella didattica e nella ricerca in Università.

Note

1 https://sites.google.com/site/micdimaio/surveyofitalianeconomists.

2 Per un approfondimento si rinvia a KOTZ 2009.

3 V. anche BELLOFIORE 2011.

4 Non a caso, la curva di Phillips su scala globale è ormai pressoché piatta, segnalando il fatto che il potere contrattuale dei lavoratori è sostanzialmente nullo (e il venir meno dell’effetto marxiano per il quale al ridursi dell’esercito industriale di riserva segue un aumento dei salari).

5 Per una sintesi si veda SVIMEZ 2010–2014.

6 Si rinvia a SYLOS LABINI 2012.

7 TRAVAGLIO 2010.

8 Si veda la denuncia dello scarso collegamento fra elaborazione teorica e fatti economici in COASE 2012.

9 Si veda WESTLING 2011.

10 Come rileva PIKETTY 2014, p. 811, è elevato «il grado di malafede raggiunto dalle élite economiche e finanziarie per difendere i loro interessi e, in qualche caso, dagli economisti stessi: quegli accademici che occupano oggi un posto invidiabile nella gerarchia americana dei redditi, e che tendono a loro volta, spesso con modi sprezzanti, a difendere il proprio interesse privato, schernendosi dietro un’improbabile difesa dell’interesse generale». PIKETTY 2014, p. 924, osserva che la gran parte della ricerca in Economia consiste in un «uso smodato dei modelli matematici, i quali si risolvono spesso in un pretesto per farsi spazio e dissimulare la vacuità del ragionamento» e che spesso i problemi trattati sono di «interesse limitato». Walter Riolfi, sul Sole 24 ore, scrive: «Troppo spesso il lavoro degli economisti, oltre a peccare di astrattismo, si piega agli interessi politici più di quanto quello di certi meteorologi inclini al sensazionalismo» (RIOLFI 2015).

11 Laddove, peraltro, neppure la Fisica Teorica può definirsi scienza esatta ed equiparare la scienza economica ad una scienza esatta alimenta nuove forme di sciamanesimo economico (cfr. SYLOS LABINI 2016).

12 Sulla questione del sottofinanziamento delle Università italiane, si rinvia, in particolare SINOPOLI 2015.

13 Si veda http://www.anvur.org/attachments/article/254/RIVISTE_% 20CLASSE_A_AREA13_R.pdf.

14 Come hanno osservato, in particolare, Riccardo Bellofiore e Giovanna Vertova, la valutazione della ricerca, basata sulla «cultura della valutazione» (ovvero quella fatta propria dall’ANVUR), inevitabilmente genera omologazione, dal momento che non riconosce l’esistenza di una pluralità di «paradigmi» teorici in conflitto fra loro (BELLOFIORE E VERTOVA 2012).

15 Come è stato ripetutamente messo in evidenza, si tratta non solo di un provvedimento che oggettivamente penalizza le sedi meridionali ma che costituisce un’ulteriore conferma dello iato esistente fra obiettivi dichiarati e risultati ottenuti. Si tratta, infatti, di un provvedimento palesemente iniquo e non meritocratico. È iniquo dal momento che l’operazione di redistribuzione dei punti organico è stata effettuata sulla base di un indicatore che fa esclusivo riferimento a variabili relative alla condizione finanziaria dei singoli atenei e che, dunque, non tiene conto delle variabili di contesto: tasso di disoccupazione, reddito pro-capite. In particolare, risultano premiate le sedi che ottengono maggiori contribuzioni studentesche e penalizzate le sedi (soprattutto meridionali) nelle quali è maggiore l’incidenza di esoneri, parziali o totali, del pagamento delle tasse. È un provvedimento non meritocratico, dal momento che l’indicatore utilizzato per la ripartizione dei punti organico prescinde dalla quantità e dalla qualità della produzione scientifica.

Riferimenti bibliografici

AGLIETTA, MICHEL, 2001)

“Regolazione e crisi del capitalismo” (1977), in AGLIETTA E LUNGHINI 2001.

AGLIETTA, MICHEL E LUNGHINI, Giorgio, 2001

Sul capitalismo contemporaneo, Bollati Boringhieri, Torino.

ANTONIOLI, DAVIDE ET AL., 2013

Innovation Strategies and Economic Crisis: Evidence from Firm-level Italian Data,

“Economia Politica”, vol. 30, n° 1, pp. 33-68.

BELLAIS, RENAUD, 2004 Post Keynesian Theory, Technology Policy, and Long-term Growth, “Journal of Post Keynesian Economics”, vol. 26, n° 3, pp. 419-40.

BELLOFIORE, RICCARDO, 2001 A crisis of capitalism, “The Guardian”, 21 settembre. ID., 2013 “Two or three thinks I know about her”: Europe in the global crisis and heterodox economics, “Cambrdidge Journal of Economics”, March, pp. 497-512.

BELLOFIORE, RICCARDO E VERTOVA, GIOVANNA, 2012

Per una critica della valutazione, “il Manifesto”, 22 marzo.

BELLOFIORE, RICCARDO CON GARIBALDO, FRANCESCO E MORTAGUA, MARIANA, 2015

A credit-money and structural perspective on the European crisis: why exiting the euro

is the answer to the wrong question, “Review of Keynesian Economics”, vol. 3, n° 4,

Winter, pp. 471-90.

BLYTH, MARK, 2013

Austerity The history of a dangerous idea, Oxford University Press, Oxford.

BOYER, ROBERT, 2007

Fordismo Postfordismo. Il pensiero regolazionista, Università Bocconi Editore, Milano.

COASE, RONALD, 2012

Salvare l’Economia dagli economisti, “Harvard Business Review Italia”, dicembre:

http://www.hbritalia.it/blog/item/913-salvare-l%E2%80%99economia-daglieconomisti.html#.WAZL-yQQabt .

DE CECCO, MARCELLO, 2012 Una crisi lunga mezzo secolo. Le cause profonde del declino italiano, in “Economia italiana”, 3, inverno, pp. 69-92.

DI MAIO, AMEDEO E MARANI, UGO (a cura di), 2015

Economia e luoghi comuni. Convenzione, retorica, miti, L’asino d’oro, Roma.

DOW, SHEILA, 2014

Belief in Austerity Policies, Paper For presentation to the PKSG annual workshop,

SOAS, May.

FORGES DAVANZATI, GUGLIELMO, 2015

Di cosa si occupano gli economisti, “Micromega” on-line, dicembre.

FORGES DAVANZATI, GUGLIELMO CON PACELLA, ANDREA E PATALANO, ROSARIO, 2015 The Keynesian features of Graziani’ s monetary theory of production and some unresolved questions, “Review of Political Economy”, vol. 27, n° 4, pp. 565-84.

FORGES DAVANZATI, GUGLIELMO E PATALANO, ROSARIO, 2016 Marx on public debt and fiscal expropriation, “In Times of Crisis. Seminar on Critical Economics” (on line): https://criticalseminars.files.wordpress.com/2015/04/marxslides-santanna.pdf.

FORGES DAVANZATI, GUGLIELMO, CON PATALANO, ROSARIO, E TRAFICANTE, GUIDO,

2016

The Italian economic decline in a Kaldorian theoretical perspective, Working Paper

1606, PostKeynesian Economics Study Group, March.

GALLINO, LUCIANO, 2003

La scomparsa dell’Italia industriale, Einaudi, Torino.

ID., 2012

La lotta di classe dopo la lotta di classe, Laterza, Bari.

GNESUTTA, CLAUDIO, 2014 “Keynes e il lavoro degli economisti”, in A. Pettini e A. Ventura (a cura di), Quale crescita?, L’asino d’oro, Roma.

GORZ, ANDRÉ, 2003

L’immateriale. Conoscenza, valore e capitale), Bollati Boringhieri, Torino.

GRAZIANI, AUGUSTO, 1989

L’economia italiana dal dopoguerra a oggi, Il Mulino, Bologna.

Id., 2000

Lo sviluppo dell’economia italiana dalla ricostruzione alla moneta unica, Bollati

Boringhieri, Torino.

ISTAT, 2013 Le microimprese in Italia: http://www.istat.it/it/archivio/104425 (consultato il 20 gennaio 2015).

ID., 2014

Noi Italia 2014: http://noi-italia.istat.it/ (consultato il 25 gennaio 2015).

KALDOR, NICHOLAS, 1981

The role of increasing returns, technical progress and cumulative causation in the theory

of international trade and ecomonic growth, “Ecomonie Appliqueé”, n° 4.

ID., 1989

Further essays on economic theory and policy, edited by F.Targetti and A.P. Trirlwall,

Duckworth, London.

KOTZ, DAVID M., 2009 “Economic crises and institutional structures”, in J.P. Goldestein and M.G.Hillard (eds.), Heterodox Macroeconomics, Routledge, London-New York.

LUCIDI, FEDERICO E KLEINKNECHT, ALFRED, 2010 Little Innovation, Many Jobs: An Econometric Analysis of the Italian Labour Productivity Crisis, “Cambridge Journal of Economics”, vol. 34, n° 3, pp. 525-46.

LUCARELLI, STEFANO E ROMANO, ROBERTO, 2015 The Italian crisis within the European crisis. The relevance of the Technological Foreign Constraint, “World Economic review”, n° 6, February 2015.

LUNGHINI, GIORGIO, 2001

“I nuovi compiti dello Stato”, in AGLIETTA E LUNGHINI 2001.

MAZZUCATO, MARIANA, 2011

The entrepreneurial state, “Soundings”, vol. 49, pp. 131-142.

EAD., 2014

Lo stato innovatore, Laterza, Roma.

MEF -MINISTERO DELLE FINANZE, SERVIZIO STUDI, 2009

Performance Budgeting, Spesa pubblica, Contesto istituzionale. L’esperienza italiana:

http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONEI/Comunicazione/Eventi/WORKSHOP–3/Performance-budgeting–spesa-pubblica-econtesto-istituzionale-l-esperienza-italiana.pdf (consultato il 30 febbraio 2016). ID., 2013 La spesa pubblica in Europa: anni 2000-2011:

http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONEI/Pubblicazioni/Analisi_e_valutazione_della_Spesa/La-spesa-pubblica-in-Europa/La_spesa_pubblica_in_Europa2000-2011.pdf (consultato il 30 febbraio 2016). ID., 2014 La spesa pubblica in Europa, anni 2000-2013:

http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONEI/Pubblicazioni/Analisi_e_valutazi one_della_Spesa/La-spesa-pubblica-in-Europa/ (consultato il 30 febbraio 2016).

MYRDAL, K. GUNNAR, 1943

L’elemento politico nella formazione delle dottrine dell’economia pura, Sansoni

Editore, Firenze.

OECD, 2013

Entrepreneurship at glance, OECD Library.

PICKETTY, THOMAS, 2014

Il capitale nel XXI secolo, Bompiani, Milano.

PINI, PAOLO, 2014 Regole europee, cuneo fiscale e trappola della produttività, “Quaderni di Rassegna Sindacale”, n° 2.

QUIGGIN, JOHN, 2012 (2010).

Zombie economics. Le idee fantasma da cui liberarsi, Università Bocconi Editore,

Milano.

RIOLFI, WALTER, 2015

La Grecia e le inaffidabili previsioni degli economisti, “Il Sole 24 ore”, 19 luglio.

ROBINSON, JOAN, 1962

Ideologie e scienza economica, Sansoni Editore, Firenze.

RONCAGLIA, ALESSANDRO, 2013

La ricchezza delle idee, Editori Laterza, Bari.

RULLANI, ENZO, 2004

La fabbrica dell'immateriale. Produrre valore con la conoscenza, Carocci, Roma.

SALENTO, ANGELO E MASINO, GIOVANNI, 2013

La fabbrica della crisi. Finanziarizzazione delle imprese e declino del lavoro, Carocci,

Roma.

SALTARI, ENRICO E TRAVAGLINI, GIUSEPPE, 2006

Le radici del declino economico italiano. Occupazione e produttività nell’ultimo

decennio, Utet, Torino.

SINOPOLI, FRANCESCO, 2015

La crisi dell’università italiana, “Sbilanciamoci.info”, 10 dicembre:

http://sbilanciamoci.info/la-crisi-delluniversita-italiana/.

SVIMEZ, 2010 – 2014

Rapporto sull’economia del Mezzogiorno, Il Mulino, Bologna.

SYLOS LABINI, FRANCESCO, 2012

Furto d’informazione e crisi economica, “Il Fatto Quotidiano”, 4 agosto:

http://www.ilfattoquotidiano.it/2012/08/04/furto-d%E2%80%99informazione-e-crisieconomica/316961/ .

ID., 2016

Rischio e previsione. Cosa può dirci la scienza sulla crisi, Laterza, Bari.

TABELLINI, GUIDO, 2006

Osservazioni sulla nota di dissenso di Luigi Pasinetti, CIVR, Panel 13, Consensus

Group di Economia, Appendice 5.

TONIOLO, GIANNI E VISCO, VINCENZO, 2004

Il declino economico dell’Italia, Mondadori, Milano.

TRAVAGLIO, MARCO, 2010

Un’altra specie antropologica, “Il Fatto Quotidiano”, 21 dicembre.

VIESTI, GIANFRANCO (a cura di), 2015

Nuovi scenari. Una indagine sulle Università del Nord e del Sud, Fondazione RES.

WESTLING, TATU, 2011 Male organ and economic growth: does size matter?, Helsinki Center of Economic Research, Discussion Paper No. 335: https://mpra.ub.unimuenchen.de/32706/1/MPRA_paper_32706.pdf.

da http://ojs.uniurb.it/

- © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO

Ultima modifica: stampa