“Con buona probabilità il combinato disposto delle modifiche in discussione sul Mes ingenererà una forte pressione al ribasso sui titoli di Stato italiani”. L’audizione parlamentare di Vladimiro Giacché, presidente del Cer (Centro Europa Ricerche).

Nel commentare la proposta di riforma del Mes, è utile premettere che l’Italia, secondo il noto studio di Reinhart e Rogoff, appartiene al novero dei Paesi che non sono mai incorsi in un default del debito pubblico in tempi di pace. Non altrettanto può dirsi di altre economie dell’Eurozona, quali in primis la Germania, ma anche l’Austria, il Portogallo, la Spagna e la Grecia. Il medesimo studio permette inoltre di constatare come il default del debito di Paesi economicamente avanzati sia un fenomeno estremamente raro e anzi mai verificatosi, con la sola eccezione della Grecia, negli ultimi 65 anni.

È importante tenere a mente questi dati di base, perché nella proposta di riforma del Mes l’attenzione appare concentrata soprattutto sull’eventualità di un rischio sistemico generato, all’interno dell’Eurozona, dal default del debito pubblico di uno dei Paesi membri.

Da questo punto di vista, il Mes costituisce un ulteriore rafforzamento delle regole che disciplinano la politica di bilancio dei paesi dell’Eurozona, muovendosi in perfetta linea di continuità con le modifiche apportate al Patto di stabilità nel 2012.

Alla luce di simile impostazione, e prima di scendere nella valutazione dei dettagli più tecnici, sui quali posso anticipare sin d’ora di condividere le argomentate perplessità già espresse in questa sede dal prof. Giampaolo Galli, occorre porsi due domande di fondo:

il Mes

- è utile all’Eurozona?

- è utile all’Italia?

1. Prima domanda: il Mes, nella formulazione che viene proposta, è utile all’Eurozona?

Per rispondere occorre innanzitutto verificare in quale misura il debito pubblico – ma più in generale i problemi inerenti alla disciplina di bilancio – costituiscano oggi un fattore di rischio per la moneta unica.

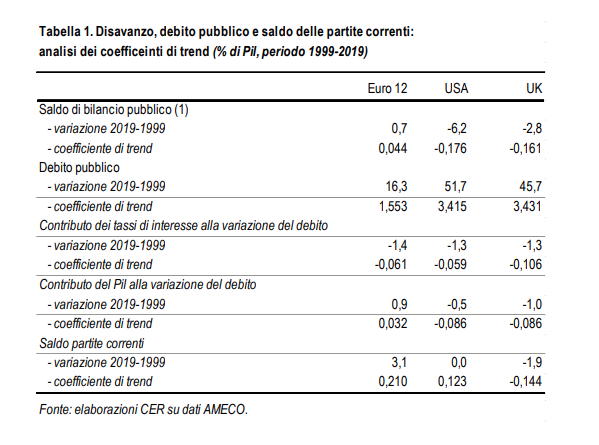

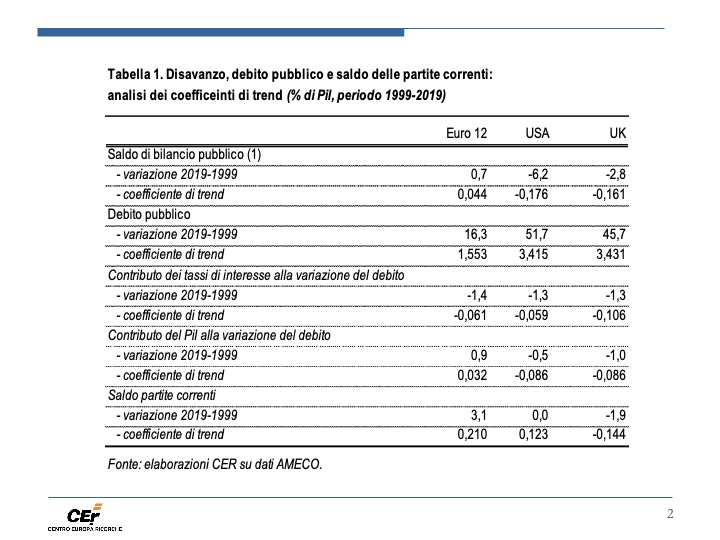

Si considerino i dati della Tabella 1, dove sono illustrati i risultati di alcune semplici regressioni riferite ai venti anni di funzionamento della moneta unica.

Come termini di confronto si utilizzano gli Stati Uniti, che sono un riferimento naturale per l’analisi comparata delle dinamiche economiche, e il Regno Unito, che a seguito della Brexit si appresta a diventare un ineludibile termine di paragone per l’Eurozona.

Venendo al commento dei risultati, per quanto riguarda il deficit pubblico, la proiezione lineare indica come nell’Eurozona sia stato registrato un coefficiente di trend negativo per 0.044 punti, che in venti anni ha portato a ridurre il livello di deficit pubblico sul Pil dello 0,7%.

Sia gli Stati Uniti, sia il Regno Unito hanno registrato andamenti di segno opposto, con coefficienti di trend positivi nell’ordine dei due decimi di punto e un incremento del disavanzo superiore nell’un caso al 6% e nell’ordine del 3% nell’altro caso.

Pochi dubbi si possono avere quindi sul fatto che l’Eurozona si sia attenuta, nel suo insieme, ai precetti della disciplina di bilancio.

Questo si è riflesso sulle dinamiche del debito, più favorevoli nell’Eurozona che negli altri due paesi.

I risultati della regressione mostrano infatti come il debito abbia seguito nell’area a moneta unica una traiettoria di crescita con un coefficiente di trend pari a 1.5 punti, meno della metà di quanto osservato negli Stati Uniti e nel Regno Unito.

Di fatto, negli ultimi venti anni il debito pubblico è aumentato nell’Eurozona di circa 16 punti in quota di Pil, a fronte dei quasi 52 e 46 punti di Stati Uniti e Regno Unito.

Anche da questo punto vista l’area della moneta unica si conferma caratterizzata da un rigore delle politiche di bilancio maggiore che nei paesi anglosassoni.

Ciò nonostante, il debito è aumentato anche nell’Eurozona e questo fatto sta spingendo verso l’adozione di meccanismi di controllo ancora più stringenti, obiettivo a cui mira appunto la riforma del Mes.

In sostanza, si ritiene che, non essendo stato conseguito l’obiettivo di riduzione del debito, debba essere rafforzata la disciplina dei Paesi membri.

Si compie qui, tuttavia, un errore di analisi che non dovrebbe essere avallato.

È noto che la dinamica del debito dipende da due fattori: dalla capacità di conservare saggi di incremento del Pil nominale superiori a quelli dell’indebitamento primario e dal livello dei tassi di interesse.

Il ruolo assunto da questi elementi nel guidare l’andamento del debito europeo è anch’esso riportato nella Tabella 1, sempre seguendo la tecnica della regressione lineare.

È immediato osservare come:

- dal lato dei tassi di interesse la dinamica europea sia stata del tutto simile a quella di Stati Uniti e Regno Unito, con la riduzione dei rendimenti che ha favorito una discesa del debito, con coefficienti di trend compresi fra -0.06 e -0.1 e un contributo alla riduzione del debito salito nei venti anni di quasi l’1,5% in quota di Pil;

- dal lato della crescita del Pil, si sia invece determinata una dinamica opposta rispetto agli Stati Uniti e al Regno Unito. In questi due paesi, infatti, il contributo del Pil alla riduzione del debito è aumentato con un coefficiente di trend di 0.09 e un valore dello 0,5% e dell’1%, rispettivamente, in quota di Pil; nell’Eurozona, al contrario, si è registrata un’inversione del contributo del Pil, che nel periodo ha determinato un aumento – non una riduzione- del debito, con un coefficiente di trend di 0.03 e un valore in quota di Pil pari allo 0.9%.

Si noti che l’effetto inverso riscontrato per il Pil si è determinato nonostante, come si è visto, l’Eurozona abbia ridotto, al contrario di quanto abbiano fatto Stati Uniti e Regno Unito, il livello del deficit pubblico.

L’elaborazione ci dice quindi che il rallentamento del Pil nominale è stato, in proporzione, più accentuato di quanto non sia stato il miglioramento del saldo di bilancio, traducendosi in un effetto di segno negativo. Questo è appunto un derivato dell’inefficienza del modello di politica europeo, che evidentemente si presta ad essere superato non chiedendo una disciplina di bilancio ancora maggiore, bensì recuperando saggi di crescita più robusti. La proposta di riforma del Mes si concentra invece sul solo primo aspetto e va dunque in direzione di accentuare, anziché ridurre, tale inefficienza.

L’ultima colonna della Tabella 1 richiama, a tal proposito, le evoluzioni registrate dai saldi delle partite correnti, il cui accumulo sappiamo essere diventato elemento fondante del modello europeo. L’estrapolazione dei trend ventennali mostra le dinamiche opposte osservate nell’area della moneta unica, dove il coefficiente di trend è positivo e pari a 0.2, e nel Regno Unito, dove si ha un valore negativo pari a 0.14. Il coefficiente di trend risulta positivo anche negli Stati Uniti (0.12), con un valore comunque pari a circa la metà di quello dell’Eurozona e, soprattutto, determinatosi in un contesto di permanente disavanzo e non di accumuli di surplus.

Tanto che nei venti anni gli Stati Uniti hanno sostanzialmente conservato invariato il deficit di parte corrente, che è invece peggiorato di quasi 2 punti in quota di Pil nel Regno Unito, mentre nell’Eurozona si è avuto un aumento di 3 punti del surplus. In questi anni è quindi aumentata in Eurozona la dipendenza dalla crescita della domanda estera. A tale dipendenza si fa indirettamente riferimento nella proposta di riforma del Mes, laddove si richiama anche l’assenza di squilibri macroeconomici come pre-condizione per l’accesso alla linea di credito condizionale precauzionale. Si tratta tuttavia di un richiamo nettamente sottodimensionato rispetto all’attenzione prestata agli indicatori di finanza pubblica.

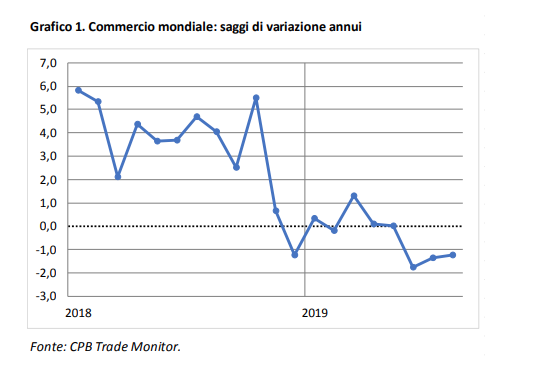

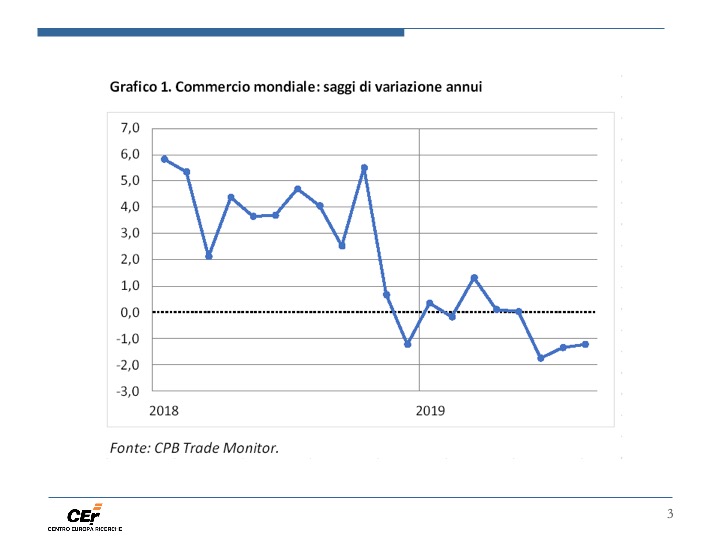

Sebbene questa sproporzione possa sembrare ovvia, dal momento che, come detto, si vuole associare il Mes alla presenza di rischi inerenti al debito pubblico, essa rappresenta invece un ennesimo errore di prospettiva nell’impostazione della politica economica europea. Mentre, infatti, la discussione continua a essere portata sui presunti rischi di crisi del debito, le dinamiche dell’economia europea stanno subendo i contraccolpi del repentino tracollo degli scambi internazionali. I dati del Cpb Trade Monitor, riportati nel grafico 1, segnalano come gli scambi mondiali siano in contrazione dallo scorso giugno.

Nella media annua, il commercio mondiale registrerà quest’anno una variazione negativa nell’ordine dello 0,5%, che si confronta con gli aumenti del 3,4% e del 4,7% registrati, rispettivamente, nel 2018 e 2017. L’impatto sull’economia europea di questa contrazione è frontale. In Germania, la produzione industriale segna, al netto del settore automobilistico, flessioni nell’ordine del 4,5%; in Italia gli ultimi dati indicano che la contrazione ha superato il 2%. Dal lato delle esportazioni, le rilevazioni di contabilità nazionale misurano per la Germania un incremento, tra l’ultimo trimestre del 2018 e il secondo trimestre del 2019, di appena lo 0,4%, rispetto al 4,2% che si registrava un anno fa.

In Italia la tenuta dell’export è maggiore, ma si è pur sempre scesi, negli ultimi tre trimestri, da un incremento del 3,3% a uno del 2,4%. Evidente è poi l’effetto contagio che sta derivando anche al nostro paese dal rallentamento della Germania e degli altri paesi della moneta unica: secondo i dati Istat di fonte doganale, nei primi nove mesi del 2019 il valore delle nostre esportazioni verso l’Unione europea e verso i Paesi extra-europei è aumentato dell’1.4% e del 2,5%; verso la sola area euro l’incremento si è arrestato allo 0,4%.

Le previsioni al ribasso delle organizzazioni internazionali fanno ritenere che la fase di rallentamento del commercio mondiale non sia esaurita, essendo per contro aumentata la probabilità che nel corso del 2020 si verifichi una recessione globale. La particolare esposizione dell’Eurozona alle fasi di rallentamento del commercio mondiale fa sì che proprio fra i paesi della moneta unica il ripiegamento del ciclo economico possa essere più pronunciato.

La discussione sulla riforma del Mes non può prescindere da questa possibile evoluzione degli scambi mondiali e del ciclo di crescita, perché si tratta di fattori che incidono direttamente anche sulle prospettive delle finanze pubbliche. In termini tecnici, ci troviamo nuovamente di fronte al tipico problema di uno shock simmetrico (la contrazione degli scambi mondiali) che può generare effetti asimmetrici sulle singole economie.

Di fronte a un indebolimento delle previsioni di crescita, i mercati potrebbero adottare un comportamento di “flight to quality” e penalizzare quindi i paesi con maggiore livello di debito pubblico, come è l’Italia. Ciò, sia chiaro, indipendentemente dall’effettiva capacità del sistema economico di contrastare lo shock di origine, capacità che pure al momento – giova precisarlo – appare essere maggiore in Italia che in Germania, come mostrano gli appena richiamati dati di produzione e commercio estero, appunto migliori in Italia che in Germania.

L’esigenza di individuare meccanismi che consentissero di compensare gli effetti asimmetrici generati da uno shock comune è stato il maggiore problema con cui si è confrontato, fin dalle origini, il processo di costruzione della moneta unica. Ad oggi questo problema non può dirsi risolto.

Elaborazioni condotte dal Cer col metodo della cluster analysis evidenziano come a fine 2018 fosse ancora possibile separare statisticamente, al pari di quanto avveniva nel 1999, il gruppo delle nazioni mediterranee da quelle della cosiddetta “core Europe”, a conferma del fatto che nessun progresso è stato compiuto nel senso di una riduzione di questo tipo di rischio. È forse venuto il momento di prendere atto che la soluzione data a questo problema, consistente nell’avviare un processo di generalizzazione del modello export driven tedesco, considerato tale da poter rendere simili tutti i paesi dell’Eurozona e per questa via scongiurare l’eventualità di shock asimmetrici, non ha dato i frutti sperati. Né si può pensare di procedere introducendo quasi per inerzia sempre nuovi elementi di rigidità e sempre nuove condizionalità nelle politiche economiche e di bilancio. Occorre, in altre parole, uscire da una trappola evoluzionista che, nonostante gli evidenti fallimenti, continua a incentrare ogni innovazione istituzionale dell’area sul principio originario dell’assimilazione a un presunto modello “migliore” – un modello che peraltro sta proprio in questi mesi incontrando i propri limiti strutturali.

2. Si pone qui la seconda domanda a cui dobbiamo dare risposta: la proposta di riforma del Mes può apportare benefici all’Italia?

Al momento di aderire alla moneta unica, consistenti sembravano essere i benefici che l’abbandono della sovranità monetaria avrebbe portato in termini di stabilità dell’inflazione e di maggiore disciplina di bilancio. Per larga misura, così è stato fino alla crisi e in particolare fino al 2011, allorché l’esplosione della cosiddetta crisi dei debiti sovrani – che era in verità una crisi da squilibri delle bilance commerciali, come sappiamo almeno dal 20134 – ha svelato gli enormi costi derivanti dall’aver anteposto l’unione monetaria a una preventiva convergenza delle economie.

Da parte dell’Unione Europea sono stati compiuti, negli anni della crisi, gravi errori di politica economica: purtroppo la proposta di riforma del Mes ora in discussione sembra muoversi in quello stesso solco. Consideriamo a tal riguardo gli strumenti di assistenza finanziaria che si vorrebbe introdurre. Vi è una distinzione ex-ante fra una linea di credito precauzionale e una a condizioni rafforzate: la prima sarebbe concessa laddove risultino rispettate una serie di condizioni, fra le quali l’avere un debito pubblico sostenibile; la seconda sarebbe invece riservata, ma meglio sarebbe dire “inflitta”, ai paesi che non possano fregiarsi di condizioni economiche e finanziarie solide. Ossia, i nuovi strumenti di sostegno finanziario dell’Eurozona si baserebbero ab origine su una distinzione fra buoni e cattivi, e non è difficile immaginare dove verrebbe collocata l’Italia, attesi gli indicatori proposti.

Basti considerare i quattro criteri di finanza pubblica di cui si dovrebbe tenere conto: non essere sottoposti a procedura per disavanzi eccessivi; un deficit inferiore al 3% del Pil; un saldo di bilancio strutturale pari o superiore al valore minimo di riferimento; un rapporto fra debito e Pil inferiore al 60% o comunque in riduzione di 1/20 annuo della parte eccedente il 60% del Pil. Come si vede, questo set di condizioni (ciascuna delle quali è condizione necessaria per accedere al sostegno finanziario) contiene anche una delle regole più controverse e meno difendibili del Fiscal Compact (l’ultima citata). In ogni caso, questo set di regole prefigura già chiaramente il risultato per quanto riguarda il nostro Paese: in caso di necessità il sostegno finanziario concesso all’Italia si sposterebbe verso il canale “cattivo”, quello subordinato all’accettazione di pesanti condizionalità, che possono anche giungere a una vera e propria ristrutturazione del debito.

La ristrutturazione del debito, esplicitamente contemplata nel Preambolo, è ora resa più semplice dalla creazione di “single-limb CACs” (clausole contrattuali che permettono di aggregare più titoli del debito pubblico e ristrutturarli con voto unico dei creditori) per tutti i titoli con durata maggiore di 1 anno emessi a partire dal 1° gennaio 2022.

Ma, soprattutto, la ristrutturazione preventiva del debito, se questo non è giudicato sostenibile dal Mes, diviene di fatto una precondizione per accedere al “soccorso” dello stesso Mes. Ma, se così stanno le cose, quale vantaggio dovrebbe avere il nostro paese dalla definizione di strumenti di assistenza che non paiono avere nessun elemento migliorativo rispetto a quanto già ordinariamente offerto, ad esempio, dal Fmi? E quale vantaggio c’è nell’accettare che si trasmettano ai mercati puntuali criteri sulla base dei quali verificare la probabilità che un paese sia ammesso alla strumentazione “buona” piuttosto che a quella “cattiva”, prefigurandosi al contrario un serissimo rischio di speculazione al ribasso sui nostri titoli di Stato?

Ma soprattutto, qual è la ragione che dovrebbe portare ad accettare strumenti di sostegno che sembrano pensati per penalizzare maggiormente proprio chi di quel sostegno potrebbe avere maggiore bisogno? Lo Stato italiano spende per interessi quasi il doppio di quanto non spenda per investimenti pubblici. Prioritaria è dunque l’esigenza di ritornare su un sentiero di rientro del debito pubblico, come già è stato nel primo decennio di moneta unica. Deve però essere chiaro che la riforma del Mes non è un meccanismo facilitatore in tal senso. Al contrario, così come sono stati predisposti, gli strumenti di assistenza finanziaria sembrano perfetti per innescare una nuova crisi del debito, perseverando in tal modo nei gravi errori del 2011-12.

Si può inoltre osservare come anche le proposte recentemente avanzate dal ministro delle finanze tedesco, Olaf Scholz, in relazione al completamento dell’Unione bancaria europea (Ube) risultino nei fatti convergenti con quelle riferite al Mes: esse prevedono infatti meccanismi di penalizzazione del possesso di titoli di Stato in funzione del rating di questi ultimi e della loro concentrazione nel portafoglio delle banche del Paese emittente.

Non è difficile prevedere che con buona probabilità il combinato disposto delle modifiche in discussione, rispettivamente, per il Trattato riguardante il Mes e per quello relativo all’Ube – se approvate come in proposta – ingenererà una forte pressione al ribasso sui titoli di Stato emessi dalla Repubblica Italiana: una pressione innescata dal mutamento delle aspettative degli investitori (circa le possibilità di ristrutturazione del debito italiano da un lato, circa la presumibile minore domanda per i nostri titoli di Stato dall’altro), destinata ad autoalimentarsi a causa del ben noto meccanismo delle self-fulfilling prophecies.

Non sarebbe la prima volta che il nostro Paese si trova a dover fronteggiare una crisi regulation driven. Per trovare un esempio nel passato recente è sufficiente pensare a quanto accaduto al nostro sistema bancario in occasione dell’avvio dell’Unione bancaria europea, ed in particolare dell’introduzione del meccanismo del “bail-in”.

In effetti, tra fine novembre 2015 e l’11 febbraio 2016, ossia dallo stop (verosimilmente illegittimo) della Commissione Europea all’intervento del fondo interbancario di tutela dei depositi (Fitd) per salvare 4 banche locali – che quindi sono state avviate alla risoluzione – alle prime settimane successive all’entrata in vigore del bail-in, sono andati persi 46 miliardi di capitalizzazione di borsa dei titoli bancari su un totale di 134,6: un crollo del 35%.

Questo solo esempio è sufficiente a renderci consapevoli dell’importanza del richiamo alla cautela esplicitato dal governatore della Banca d’Italia, dott. Ignazio Visco, il 15 novembre scorso, in relazione alle proposte di modifica del Mes; in merito a tali modifiche egli ha tra l’altro osservato come “i benefici modesti e incerti di un meccanismo di ristrutturazione del debito devono essere soppesati ponendoli a confronto con l’enorme rischio che il mero annuncio della sua introduzione possa innescare una spirale perversa di aspettative di default, che possono dimostrarsi autorealizzantisi”.

Dal punto di vista dell’Italia appare quindi assolutamente ragionevole richiedere modifiche radicali di impianto alla proposta di riforma del Mes, indicando la possibilità di concedere sostegno finanziario a bassa condizionalità per esigenze di finanza pubblica, non laddove non si abbiano squilibri di quest’ultima,bensì nel caso in cui siano rispettati tutti gli altri criteri definiti al di fuori della sfera del deficit e del debito pubblico: l’assenza di squilibri macroeconomici eccessivi, una posizione sull’estero sostenibile, l’assenza di gravi vulnerabilità del sistema finanziario che mettano a repentaglio la stabilità finanziaria dell’area (vulnerabilità che l’Italia non ha e che invece hanno la Germania e la Francia, a motivo dell’ingentissimo ammontare di titoli finanziari illiquidi e non valutati al fair value presenti nei portafogli delle rispettive banche),l’accesso ai mercati internazionali dei capitali.

Questi criteri sono tutti pienamente rispettati oggi dal nostro paese. È pertanto corretto, come ha fatto la Risoluzione 6/00076 approvata dalla Camera dei Deputati il 19 giugno scorso, sostenere l’opportunità dell’“inclusione, nelle condizionalità previste dal Mes e da eventuali ulteriori accordi in materia monetaria e finanziaria, di un quadro di indicatori sufficientemente articolato, compatibile con quello sancito dal Regolamento (Ue) n. 1176/2011, dove si consideri fra l’altro anche il livello del debito privato, oltre a quello pubblico, la consistenza della posizione debitoria netta sull’estero, e l’evoluzione, oltre che la consistenza, delle sofferenze bancarie, onde evitare che il nostro Paese sia escluso a priori dalle condizioni di accesso ai fondi cui contribuisce”.1

Del pari condivisibile, alla luce di quanto sopra espresso, appare la parte della risoluzione in cui si impegna il governo “ad opporsi ad assetti normativi che finiscano per costringere alcuni Paesi verso percorsi di ristrutturazione predefiniti e automatici, con sostanziale esautorazione del potere di elaborare in autonomia politiche economiche efficaci”, nonché, “in ordine alla riforma del Meccanismo Europeo di Stabilità, a non approvare modifiche che prevedano condizionalità che finiscano per penalizzare quegli Stati membri che più hanno bisogno di riforme strutturali e di investimenti”.

Per quanto detto, qualora in sede di negoziato finale per la modifica del Mes queste ragionevoli istanze espresse dal Parlamento italiano non siano tenute nel debito conto da parte dei nostri partner europei, si ritiene che i rischi impliciti siano di tale entità da sconsigliare la firma delle modifiche al Trattato Mes da parte del governo italiano.

- © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO

Ultima modifica: stampa