Tutti gli alleati storici delle imprese militari Usa, a cominciare dal fedelissimo foxterrier inglese, hanno dovuto ritirarsi di fronte a una imprevista e incalcolata opposizione interna, persino parlamentare. Persino Obama – parole sue dell’ultim’ora – non è affatto certo che il Congresso avalli la sua proposta di “attacco limitato”. E l’inqualificabile Francois Hollande è da settimane con la lingua tra i denti, a maledire la propria fretta di schierarsi a favore dell’attacco prima ancora di guardarsi intorno e farsi due conti.

Nonostante un sistema dei media mainstream occidentali “embeddizzato” quasi come sotto il nazismo, le opinioni pubbliche dei paesi sviluppato hanno manifestato indifferenza, stanchezza, ostilità – di livello magari infimo – verso una nuova impresa militare dai contorni indefinibili. Di “guerre umanitarie” ce ne sono state tante, impossibile vedere troppe volte lo stesso film, specie se è notoriamente “un bidone”.

Per colmo di sfortuna, due ostaggi dei “ribelli siriani” – per di più partiti come “simpatizzanti” della rivolta anti-Assad – sono stati rilasciati giusto in tempo per fornire una descrizione raccapricciante dei “freedom fighters” che un eventuale attacco occidentale ad Assad finirebbe per favorire militarmente. Non solo. Anche il preteso “casus belli” – l’uso dei gas – è finito nel tritacarne delle testimonianze dirette, per quanto “depotenziate” dal solerte direttore de “La Stampa” (il quotidiano per cui lavora Quirico), dal ministero degli esteri boniniano e dalla cortese collaborazione degli altri media. Chi si informa tramite la televisione, per esempio, difficilmente è riuscito a sentirsi dire che i gas li hanno usati i “ribelli” proprio per provocare quell’attacco statunitense che li avrebbe fatti uscire da una situazione militarmente difficile.

Ciò nonostante l’attacco alla Siria è ora più difficile da gestire che prima. L’iniziativa russa – “offrire” al mondo il controllo delle armi chimiche di Assad, con il pieno e immediato consenso del regime di Damasco – può ora togliere molte castagne dal fuoco.

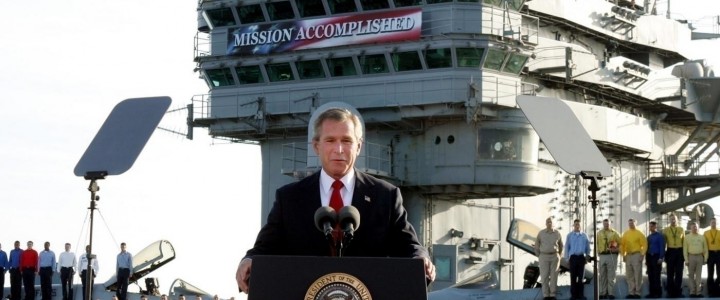

Ma una rinuncia all’attacco segnerebbe comunque una sconfitta pesante della linea perseguita dagli Stati Uniti negli ultimi venti anni. La quale, sia detto tra parentesi, era anche l’unica idea egemonica – per quanto rozza come il cervello di Bush, Cheney e Rumsfeld – partorita nel frattempo dalla leadership imperialista. L’avvento di Obama era già un segno di crisi di questa “strategia” unilaterale e militarista. E il primo presidente nero, per assenza di alternative, si è mosso fin qui nel solco di quella strategia, smussandone alcuni ardori revanscisti senza variare effettivamente il quadro delle direttive. Le truppe USA sono ancora in Iraq e Afghanistan, Guantanamo funziona ancora, i droni volano e colpiscono più di prima un po’ dappertutto nel mondo arabo-islamico. Obiettivo: i “terroristi”, che quasi sempre erano loro alleati prima e lo sono ridiventati, in molti casi, ora.

Il problema è che quella strategia non funziona. E non ce n’è un’altra. L’attacco alla Siria sarebbe – o sarà, se dovessero decidere di procedere unilateralmente – l’ultimo strascico operativo di un progetto morto. Ma che non si sa come seppellire, per non lasciare un vuoto gigantesco.

Certo, il petrolio iracheno è abbastanza sotto controllo Usa. Ma il nuovo governo sciita a Baghdad guarda più a Teheran che non a Riad. Certo, Gheddafi è morto, ma in Libia non comanda più nessuno e la “balcanizzazione” di quel paese non ha prodotto grandi vantaggi per l’Occidente.

La stessa gestione Usa delle “primavere arabe” – prima incentivate, subito dopo temute per la radicalizzazione islamista crescente – è nei fatti fallimentare.

E in Siria non è nemmeno lontanamente individuabile un soggetto politico-militare in grado di prendere il posto di Assad. Il suo crollo, per apparente paradosso, lascerebbe probabilmente via libera ad Al Qaeda, non certo ai “democratici filo-occidentali”.

A che serve allora un attacco?

A niente. Era implicito nello stesso obiettivo dichiarato da Obama: “un attacco limitato nel tempo e negli obiettivi e che non mira a far cadere Assad”. Una pura manifestazione di esistenza in vita dell’America first.

Fin troppo facile intravedere, sotto il deficit di egemonia imperiale statunitense, le faglie tettoniche smosse dalla crisi economica. Washington “non ce la fa” a dare una direzione univoca al mondo, come ha fatto per 70 anni; ma non può smettere di cercare di farlo, pena l’accettazione repentina della propria decadenza come “impero”. La credibilità del suo dollaro si fonda sulla credibilità dei suoi cannoni; e viceversa.

È una situazione pericolosa, come ogni crisi imperiale. È un’opportunità di cambiamento globale, anche.

- © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO

Ultima modifica: stampa

Franco 296

Otimo editoriale!! Complimenti!!!