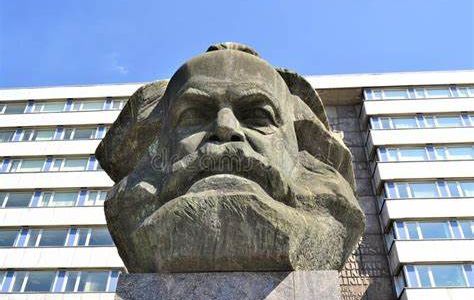

La lotta di classe è ovviamente una categoria tutta politica, e questo è fondamentale poiché tale lato rivoluzionario della miseria è una scienza che nasce dal movimento storico, è una scienza non più dottrinaria, ma diventa rivoluzione. Il secondo capitolo di un’opera dello scrittore Gennaro Imbriano intitolata “Marx e il conflitto. Critica della politica e pensiero della rivoluzione” è dedicato proprio a quelle opere marxiane, come “l’Introduzione del 1844” o “La sacra famiglia”, in cui si trova criticato l’intellettualismo di filosofi come i Giovani hegeliani, per i quali il superamento dell’alienazione deve avvenire secondo un movimento concettuale tutto interno all’autocoscienza.

Secondo le leggi dell’economia borghese, la maggior parte del prodotto non appartiene ai lavoratori che l’hanno creata e perciò si entra con i socialisti utopisti in una sorta di predica e ingiustizia dell’economia. Il problema morale, quindi, deve essere superato da quella che è la scienza dell’economia e le rivendicazioni che porta avanti Marx partono dall’analisi del sistema produttivo capitalistico e da quella che può essere la sua configurazione in termini di crollo di questo sistema produttivo.

La questione morale della teoria ricardiana parte dal fatto che il mondo sia ingiusto. Questo concetto fa comodo alla borghesia, la quale fa appello non ad un discorso di giustizia sociale ma ad un senso generale morale di giustizia, ovvero giustizia ed uguaglianza dei diritti che sembrano essere diritti civili basati sul superamento dei privilegi feudali ma non su un metodo scientifico, che determini i fondamenti su cui è stata edificata l’ideologia borghese stessa, per poi comprendere quali debbano essere le maniere per abbatterla.

La legge della produzione delle merci porta con sé la soppressione della condizione che rende valida quest’ultima; tutte le leggi della produzione delle merci quindi sono leggi della produzione capitalistica e in quanto tali devono essere superate. Lo stesso Robertus accetta questi concetti economici di matrice borghese e il valore diventa la valutazione quantitativa di una cosa rispetto alle altre essendo presa tale valutazione come misura.

L’opera più importante di Proudhon esce a Parigi, Marx fin da subito si rivolge non solo all’autore sopra citato ma a tutti coloro che hanno un approccio utopista o che conduce all’automortificazione dell’uomo. Invita Proudhon a Bruxelles, il 5 maggio 1846, per riflettere su questioni non umanistiche o moraliste ma scientifiche con lo scopo di fornire un panorama critico su basi scientifiche e per cercare di trovare forme di metodo che mettano in discussione l’economia politica.

Proudhon risponde il 17 maggio 1846 da Lione rifiutando la proposta, affermando il suo intento di rovesciare l’economia politica, la teoria della proprietà contro la proprietà, in modo da creare libertà e uguaglianza. Il pensatore tedesco in un primo momento non aveva nessuna intenzione di attaccare l’opera di Proudhon ma quando incomincia a vedere il dibattito che stava prendendo forma, inizia a fare una confutazione e ad attaccare la debole filosofia e la cattiva economia di Proudhon.

Già nei “Manoscritti” Marx inizia una piccola polemica con l’autore francese, pur riconoscendogli il merito di aver posto il problema della sottrazione al lavoratore di parte del prodotto del suo lavoro da parte del capitale. Egli imputa a Proudhon di avere criticato l’economia politica nel tentativo di concepire la negazione della proprietà privata come una sua generalizzazione, di avere una prospettiva in cui l’alienazione del lavoro non viene superata ma generalizzata attraverso la trasformazione di tutti gli uomini in salariati.

Nel “Terzo manoscritto” nella parte intitolata “Proprietà privata e comunismo” Marx polemizza contro la forma “rozza” del comunismo fondata solo sulla soppressione della proprietà privata. Questa critica permarrà, e verrà argomentata più diffusamente in “Miseria della Filosofia”.

Come noto, per Marx la critica teorica, seppur importante, dopo aver esposto il conflitto in tutta la sua radicalità deve lasciare lo spazio alla prassi rivoluzionaria, avendo individuato quel soggetto storico, il proletariato, intrinsecamente capace dell’emancipazione umana.

Questa capacità Proudhon non la possiede perché polemizza contro i sogni ad occhi aperti dei socialisti utopisti o sentimentali e si fa sedurre dal sentimento piccolo borghese. Egli non fornisce, afferma Marx, altro che la storia delle sue private contraddizioni diventando esso stesso una contraddizione vivente. La liberazione della classe oppressa porta necessariamente alla creazione di una nuova società e questo avviene quando le forze produttive già acquisite e i rapporti di produzione esistenti non possono più coesistere.

Nel suo movimento la borghesia spezza le vecchie forme, espressione della vecchia società. Questo è il metodo del superamento e ciò che costituisce il movimento dialettico è proprio tale approccio. La borghesia, man mano che si sviluppa, crea all’interno di sé stessa una nuova classe, il proprietario moderno.

Proudhon non vede in questa classe altro che miseria, gli sfugge il carattere rivoluzionario della classe senza comprendere che è proprio questa miseria che si deve organizzare in classe per il superamento del MPC. Non avverte che con il prodursi di una situazione di interessi comuni, questa massa diventa già classe nei confronti del capitale, anche se non è ancora una classe per sé stessa. Tutto questo sfugge a Proudhon, è nella lotta di classe che la massa, che il proletariato si riunisce e si costituisce in classe per sé stessa, cioè si eleva a coscienza di sé gli interessi che difendono diventano interessi di classe.

Le persone sono percepite come concorrenti economici, e il valore e la dignità individuale sono determinati dalla posizione economica. L’alienazione sociale contribuisce alla frammentazione della società. Marx affronta l’alienazione in termini di auto-percezione e realizzazione individuale, sottolineando come il lavoratore sia separato dal controllo sul processo di produzione e dalla proprietà dei frutti del suo lavoro. Ciò porta a una mancanza di soddisfazione personale e a un senso di impotenza nel plasmare il corso della propria vita.

Proudhon parte appunto da queste considerazioni e le fa sue mettendo l’accento su quelli che sono i passaggi delle disposizioni utopiste. L’ingenuità sia di Robertus ma anche di Proudhon sta nel fatto che intendono eliminare le storture del capitalismo, le crisi industriali e commerciali servendosi di un processo utopico cioè di un processo che abbia in sé soltanto il senso morale della giustizia. L’ordinamento socio-economico borghese va cambiato. Proudhon scarta subito l’ipotesi comunista, che asserve la persona alla società. Il comunismo è una religione intollerante, orientata verso la dittatura.

Ma se non funziona l’ipotesi comunista, nemmeno quella individualista è adeguata, perché è illusorio lo sviluppo senza limiti della libertà dei singoli. Proudhon propone un nuovo ordinamento sociale fondato sulla giustizia. Il problema serio è che bisogna porsi la domanda dove e in che modo la produzione dei singoli produttori si conformi al fabbisogno sociale, per confermare che ogni processo utopico non porta ad alcun tipo di risposta valida.

Si tratta di un problema relativo ad un approccio che Proudhon riprende fortemente affermando che il lavoro salariato e il suo sfruttamento debbano in qualche modo sussistere e al contrario di Marx che ripropone il contenuto stesso di questi concetti, si muove sulla linea del socialismo utopista poiché parte dalla teoria di Ricardo la quale mostra che la totalità della produzione sociale del prodotto appartiene ai lavoratori perché sono loro i soli produttori. Questo porterebbe ad un’idea forte di socialismo anche se Marx afferma che vi è un qualcosa di falso dal punto di vista economico poiché si tratterebbe di un’applicazione morale all’economia e non un’applicazione materiale.

Una critica all’economia politica deve essere basata sulla concezione materialistica della storia.

Marx in maniera chiara sottolinea che Proudhon offre una falsa critica dell’economia politica, definendola ridicola perché non comprende lo stato sociale dell’ingranaggio stesso dell’economia. La confusione sta nel fatto che Proudhon, pur vedendo nella storia una serie determinata di sviluppi sociali, non si accorge di concepire gli uomini come una cosa distinta, separata e indipendente dal loro sviluppo individuale. Con ciò si supera Proudhon nella concezione del divenire storico e dello sviluppo storico dell’umanità.

Marx risponde in maniera chiara alle sue analisi dicendo che la società è il prodotto dell’azione reciproca degli uomini, quindi la base primaria è quella di un determinato stato di sviluppo delle capacità produttive degli uomini.

Proudhon analizza solo il rapporto tra società civile e Stato, non intende guardare né alla funzione delle forze produttive né alle condizioni imposte dalle forze produttive già acquisite. Tali forze e condizioni sono invece per Marx la materia prima di ogni nuova produzione e ciò che connette e forma la storia dell’umanità.

Il pensatore tedesco elimina così l’impalcatura metafisica di Proudhon puntando sulle facoltà che costituiscono il movimento storico caratterizzato non solo dalla società civile, lo Stato e le relazioni ma anche dalle forze produttive, il modo di produzione e i rapporti. Per far questo mette in evidenza che l’errore di Proudhon circa la proprietà è quella di rimanere legato all’esistente, cioè di non comprendere minimamente il carattere storico e transitorio delle forme di produzione.

Marx approfondisce il processo di produzione e circolazione, identificando le contraddizioni e analizzando le tendenze, in particolare verso le crisi. La rappresentazione marxiana della crisi è fondamentale e va oltre la mera sovrapproduzione consumistica, e spesso sostiene che il capitalismo genera un flusso continuo di beni e di servizi in continua espansione, e che la teoria del sottoconsumo, non può rappresentare la causa diretta delle crisi capitalistiche; per cui il sottoconsumo è un effetto e non una causa.

La spiegazione della crisi è più profonda, è radicata nella struttura produttiva del sistema capitalistico. E così Marx butta giù tutta l’ipotesi sotto consumistica di Simondo Sismondi, che coglieva la contraddizione principale del capitalismo con lo sviluppo illimitato e avanza una teoria coerente del sottoconsumo dovuto all’eccesso di capacità produttive. In altre parole, afferma che la classe operaia non riceve salari sufficienti per riacquistare tutti i beni che produce, quindi, il sottoconsumo è determinato da una domanda insufficiente.

Marx riconosce il sottoconsumo, ma la crisi si spiega attraverso la sovrapproduzione sistemica, cioè, la rincorsa del profitto e dell’accumulazione, quest’ultima crea una contraddizione tra produzione e appropriazione di valori, la tendenza intrinseca del capitale a cercare profitti attraverso una accumulazione senza fine.

E’ in questa maniera che Marx subisce ovviamente anche l’influenza e la spinta di Engels che lo incita a fare un’opera che abbia una risonanza notevole, un’opera che sia una polemica, ricostruendo la storia del rapporto che può esistere fra metodo scientifico invece che approccio utopistico. Marx sviluppa in maniera chiara quelli che sono le considerazioni di Ricardo e dice che Proudhon all’inizio della sua elaborazione svolge un ruolo positivo apprendendo da Ricardo, in seguito però conclude che dove esiste la proprietà privata un oggetto costa più di quanto vale perché interviene, il tributo, ovvero quella parte che va alla proprietà privata.

Marx evidenzia che il profitto non è parte dei costi di produzione e vuole evidenziare quello che è lo scopo di polemica con Ricardo, cioè dimostrare che i costi di produzione sono determinati dalla concorrenza, non dalla produzione. L’introduzione della proprietà privata, ovviamente, mette in discussione completamente la legge del valore del lavoro, perché la rovescia a vantaggio dei proprietari e pone al centro la questione dello sfruttamento.

Marx sottolinea che è come se Proudhon si muovesse in un presunto piano segreto voluto da Dio, mentre egli fin dall’inizio parla della questione del conflitto fra forze produttive e rapporti sociali.

Tutto ciò mostra la debolezza della teoria a cui Proudhon fa ricorso, immaginando che tutti i rapporti storici debbano sfociare nell’idea di uguaglianza incorporando categorie economiche definite astrazioni di situazioni reali.

Marx viene menzionato più volte nelle opere, anche precedenti, però quand’è che si ha la vera e propria rottura? La rottura si ha nel momento in cui l’obiezione di fondo che Marx rivolge a Proudhon è chiara: l’economia politica parte dal lavoro come anima autentica della produzione, ma non arriva nulla al lavoro, tutto è finalizzato alla proprietà privata. Proudhon da questa contraddizione conclude a favore del lavoro contro la proprietà però, dice Marx, noi dobbiamo comprendere che questa contraddizione del lavoro alienato con sé stesso e che l’economia politica ha espresso soltanto le leggi del lavoro estraniato.

Anche l’uguaglianza dei salari come la propone Proudhon trasforma soltanto il rapporto della classe operaia al suo lavoro in un rapporto di tutti gli uomini al lavoro e la società allora è concepita come un astratto capitalista. Marx invece pone il problema che dal rapporto del lavoro alienato alla proprietà privata deve risultare che l’emancipazione della società dalla proprietà privata e dalla servitù si esprima in chiave assolutamente politica, di emancipazione di classe non come se si trattasse soltanto di un’emancipazione dell’operaio, bensì come emancipazione complessiva di una classe, per l’emancipazione umana; egli afferma che Proudhon ha considerato solo il rapporto tra società civile e Stato, quindi la sua uguaglianza non è l’emancipazione dell’uomo.

Il nuovo punto anche rispetto a Feuerbach è che la realtà oggettiva diventa la realtà delle forze essenziali dell’uomo.

La prassi, prima di essere politica, è ciò che dà vita alla natura umanizzata e alla consapevolezza che essa è opera dell’individuo sociale. L’industria e tutte le forze produttive sono da concepire nel rapporto con l’uomo per far sì che si possa sviluppare una società comunista e umana.

La questione centrale per Marx è quindi quella del movimento storico. E’ dal movimento storico, dal divenire storico che scaturisce il conflitto fra forze produttive già acquisite dagli uomini e i rapporti sociali che non corrispondono più alle forze produttive. Quando questa conciliazione non è più data, ecco che si propone la fase del cambiamento, della trasformazione, del rovesciamento della società ed esiste in base alle sue contraddizioni e i suoi antagonismi.

La critica di Marx è quindi triplice: da una parte le facoltà creative degli individui costituiscono nel rapporto con la base materiale il movimento delle forze produttive, in secondo luogo il campo della storia va oltre il rapporto tra società e Stato, perché bisogna comprendere gli effetti sociali indotti dal movimento delle capacità creative individuali, dopodiché, nel terzo momento la trasformazione per il futuro non può essere affidata ad un progetto, ad una inconscia tensione verso la giustizia, verso l’uguaglianza, ma si può proporre solo attraverso il conflitto di classe, l’antagonismo di classe e la capacità della classe di diventare forza politica.

- © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO

Ultima modifica: stampa