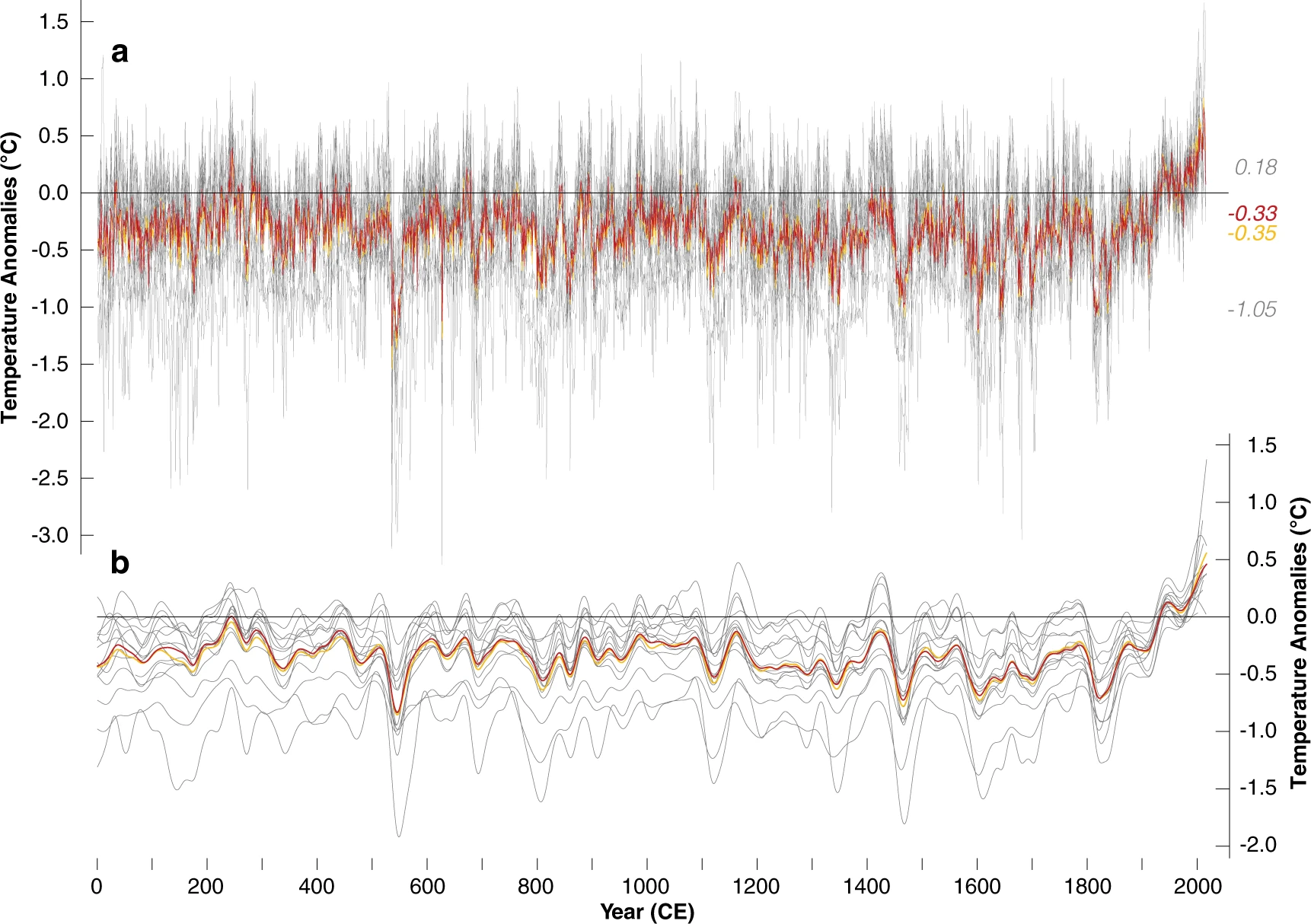

Dopo aver appreso che il 2023 è stato per la Terra l’anno più caldo da quando vengono registrate le temperature, cioè da circa 175 anni, ora sappiamo anche che molto probabilmente l’estate scorsa nell’emisfero settentrionale è stata la più calda degli ultimi 2.000 anni.

A sostenerlo è uno studio pubblicato sulla rivista Nature (condotto da un team guidato da Jan Esper dell’Università Johannes Gutenberg di Magonza, in Germania), in cui attraverso l’analisi degli anelli degli alberi sono state ricostruite le temperature fino all’inizio dell’era cristiana.

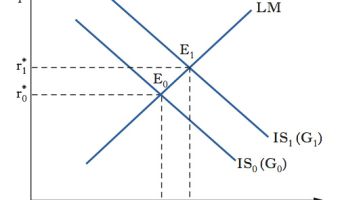

Secondo la ricerca il periodo tra giugno e agosto del 2023 ha fatto registrare una temperatura media della superficie terrestre più alta di 2,20°C rispetto alla media del periodo tra l’anno 1 e il 1890. Se si guarda invece all’estate dell’anno 536, che sembra essere stata la più fresca di tutte anche a causa dell’eruzione del vulcano Krakatoa, nell’attuale Indonesia, lo scostamento è di ben 4°C.

Questo dato relativo al VI secolo è però solo una curiosità statistica. Più importante è stabilire che rispetto alla media delle temperature tra il 1850 e il 1900, cioè il periodo di riferimento per valutare l’impatto delle attività umane sul clima, la scorsa estate è risultata più calda di 2,07°. L’accordo raggiunto il 12 dicembre 2015 a Parigi prevede l’impegno a mantenere l’innalzamento della temperatura sotto i 2° e, se possibile, sotto 1,5° rispetto ai livelli preindustriali.

Insomma, negli ultimi 2.000 anni le estati sono state un po’ più fresche rispetto all’attuale fase storica, nella quale a influire sul clima sono in larga parte le emissioni di CO2 prodotte dai combustibili fossili.

In realtà la paleoclimatologia lo aveva già appurato, ipotizzando che i record odierni siano tali anche rispetto a diverse migliaia di anni addietro, ma questa ultima ricerca, che si avvale di un importante lavoro precedente in cui sono state ricostruite le temperature a partire dallo studio dei tronchi di oltre 10.000 alberi, sia vivi che fossili, sembra aggiungere importanti elementi.

Ogni anno, infatti, un albero si allarga di due anelli, uno più chiaro in primavera-estate e uno più scuro verso l’autunno, e nei periodi in cui il caldo e l’umidità sono più elevati gli anelli si ampliano.

Anche se la ricerca sui tronchi come fonte di studio per il clima nella storia sta muovendo i primi passi, e non può fornire certezze granitiche sulle ragioni del surriscaldamento attuale, questo tipo di ricerche può aiutare a comprendere qualcosa di più sulla temperatura “naturale” della Terra, considerando che le registrazioni meteorologiche del 19esimo secolo sono abbastanza limitate e tendono a sovrastimare le temperature.

Uno degli aspetti riscontrato dall’analisi dei tronchi riguarda le grandi eruzioni vulcaniche del passato che hanno determinato periodi successivi più freddi, a causa degli aerosol di anidride solforosa immessi nell’atmosfera. Negli ultimi due millenni questo sembra essere avvenuto una ventina o trentina di volte.

Il record di caldo del 2023 invece ha risentito in buona parte dell’influenza di El Niño, il fenomeno climatico ciclico che provoca un forte riscaldamento delle acque superficiali dell’Oceano Pacifico, e che dovrebbe restare attivo fino all’inizio dell’estate 2024, per la quale gli esperti prevedono già nuovi possibili primati.

In attesa di averne conferma, si può ricordare che il riscaldamento globale causato dalle emissioni di gas serra sta provocando un’intensificazione degli eventi climatici, ma a determinare l’estate eccezionalmente calda dello scorso anno ci possono essere stati una serie di fattori che tuttavia non riescono ancora a spiegare per intero la ragione di questo primato.

Gli scienziati hanno segnalato il possibile effetto dell’eruzione del vulcano Hunga Tonga, nel Pacifico, che essendo sotto la superficie del mare ha prodotto enormi quantità di vapore acqueo nell’atmosfera, potenziando l’effetto serra; o anche la riduzione dello zolfo, che nell’atmosfera produce un effetto di raffreddamento, nei nuovi combustibili marini.

A mano a mano che l’umanità compie passi avanti nella comprensione dei fenomeni climatici, cresce la consapevolezza circa l’importanza di coordinare gli sforzi per tutelare chi rischia di pagare il prezzo maggiore del surriscaldamento climatico, le persone più fragili e gli anziani, in particolare nei Paesi più poveri.

L’aumento delle temperature globali, infatti, è motivo di preoccupazione anche alla luce dell’invecchiamento della popolazione mondiale. Secondo uno studio pubblicato su Nature Communications, condotto da un team internazionale di scienziati e coordinato dal Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici (Cmcc) e dall’Università Ca’ Foscari Venezia, nei prossimi 25 anni fino a 246 milioni di anziani in più rispetto a oggi in tutto il mondo saranno esposti a livelli pericolosamente alti di calore, e coloro che vivono in Asia e Africa subiranno gli effetti più gravi.

La popolazione mondiale sta infatti invecchiando a un ritmo senza precedenti: le previsioni dicono che il numero di persone di età superiore ai 60 anni raddoppierà fino a raggiungere quasi 2,1 miliardi di individui entro il 2050, ha spiegato il Cmcc, di cui oltre due terzi risiedono in paesi a reddito medio e basso dove gli eventi estremi legati al cambiamento climatico sono particolarmente probabili.

* da L’Avvenire

- © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO

Ultima modifica: stampa