Una ricerca del gruppo di lavoro Nicoletta Bourbaki (*)

[Mentre prosegue il lavoro di ricerca e analisi dei documenti relativi alla vicenda di Giuseppina Ghersi, il gruppo di lavoro Nicoletta Bourbaki continua a prendere in esame narrazioni che hanno in comune col caso Ghersi non solo la zona in cui sono ambientate (l’Appennino Ligure tra Genova e Savona), ma anche autori, propagatori, incongruenze e problemi metodologici.

Il quadro che ne emerge è impietosamente in linea con tutta la produzione narrativa sui fantomatici «orrori partigiani», produzione nella quale ricorrono sempre gli stessi elementi: dicerie mai sottoposte a verifica e anzi prese per oro colato; dettagli sempre più macabri, assenti da ogni fonte documentale reperibile, aggiunti a piene mani ogni volta che si racconta la vicenda; fosse comuni vuote, introvabili e addirittura “mobili”; vittime non solo mai trovate ma addirittura mai esistite – come la fantomatica «Jolanda Crivelli», della quale è stato inventato persino il nome; uso sensazionalistico di immagini shock estranee alle vicende narrate; partigiani descritti come indemoniati che non hanno nulla di umano, immancabilmente stupratori se le vittime sono donne – Giuseppina Ghersi, Norma Cossetto… – e in ogni caso crudi torturatori.

Dopo essersi interessata al mai avvenuto «eccidio di Monte Manfrei», questa volta Nicoletta Bourbaki si occupa della Colonia di Rovegno, un edificio che qualcuno racconta come un luogo dell’orrore, ma…

Buona lettura. WM]

1. Bambini e partigiani (e una lapide)

La Colonia di Rovegno – in alta Val Trebbia, Appennino Ligure – fu costruita nel biennio 1933-34 come luogo di villeggiatura per bambini.

Si tratta di un edificio enorme: 28.709 metri cubi. Quando era in attività raggiunse i cinquecento posti letto. Realizzata per volontà della federazione genovese del Partito Nazionale Fascista con una sottoscrizione, venne inaugurata nel 1934 e ampliata nel 1939. Era destinata a ospitare i bambini e le bambine di Genova inquadrate e inquadrati nella Gioventù Italiana del Littorio (GIL).

Le famiglie mandavano i figli e le figlie nelle Colonie sia perché il regime aveva messo al bando tutte le forme di associazionismo indipendenti (compresi gli scout o gli oratori cattolici), sia perché quei luoghi consentivano ai bambini e alle bambine della classe lavoratrice di andare in un posto salubre in cui potevano mangiare gratis e sottrarsi almeno per qualche settimana alle condizioni di miseria a cui il fascismo stesso aveva condannato le loro famiglie.

Basti pensare che nel 1931 la povertà assoluta in Italia riguardava il 14,5% della popolazione, a fronte dell’11,3% del 1921 e del 12,5% del 1948 (cfr. Giovanni Vecchi, In ricchezza e in povertà. Il benessere degli italiani dall’Unità ad oggi, Il Mulino, Bologna 2011). Così lavoratori e lavoratrici erano costretti ad affidare figli e figlie ai propagandisti di quello stesso regime che aveva tolto loro con la violenza le libertà sindacali e politiche.

Nel 1942 la colonia ospitò ragazzi sfollati da Genova. Nell’estate 1944 divenne sede del comando della divisione partigiana garibaldina Cichero, infermeria e luogo di detenzione dei prigionieri nazisti e repubblichini. Era anche il luogo dove si presentavano le reclute e dove venivano formati i nuovi distaccamenti partigiani.

Dopo il grande rastrellamento nazifascista di fine agosto, in autunno la struttura tornò sotto il controllo dei partigiani, per essere abbandonata durante i rastrellamenti invernali, ripresa agli inizi della primavera 1945 e nuovamente usata come luogo di detenzione per i prigionieri catturati dai garibaldini (cfr. Giorgio Gimelli, Cronache militari della Resistenza in Liguria, Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, Genova, 1985, voll. 1-2).

Nel dopoguerra la Colonia restò aperta ancora per diversi anni, gestita dai salesiani, per poi chiudere nella seconda metà degli anni Settanta, seguendo il destino di molte altre colonie estive simili: grazie al miglioramento delle condizioni di vita e dei servizi pubblici, i figli dei lavoratori non avevano più bisogno dei lasciti della pelosa «carità del duce».

Ci si aspetterebbe che un luogo del genere ospiti oggi un museo della Resistenza o qualcosa di simile. Invece è in stato di abbandono, e l’unico riferimento alla sua storia è una targa:

«Da questa colonia divenuta la loro

Prigione, non fecero ritorno 129

militari e civili della

Repubblica Sociale Italiana

e 31 soldati germanici.

Altri ancora riposano per sempre

in questi boschi senza una croce

per loro e per chi li attese oltre

ogni speranza, una preghiera.

Rovegno 22-23 marzo 1994»

2. Il mito della «Colonia degli orrori»

La lapide è stata posta a cura dell’Associazione Nazionale Famiglie Caduti e Dispersi RSI, dell’Unione Combattenti RSI e dell’Associazione Amici di Fra Ginepro. Danneggiata due volte, è stata rimessa una prima volta dal gruppo consigliare di Alleanza Nazionale della provincia di Genova e una seconda dall’Associazione Nazionale Famiglie Caduti e Dispersi RSI.

Si tratta del manufatto tangibile attorno a cui ruota la narrazione sulla «colonia degli orrori». Una narrazione a due facce: quella più apertamente nostalgica e neofascista, coltivata da siti come Lorien, sul quale possiamo leggere:

«La Colonia che ora versa in uno stato ignobile di degrado ed abbandono, fu teatro durante la guerra civile di un massacro di militari della Repubblica Sociale, di soldati tedeschi e di civili accusati di essere fascisti o simpatizzanti: Da più parti definito una “macelleria” anche a seguito di agghiaccianti testimonianze, furono infatti oltre centocinquanta i corpi rinvenuti in fosse comuni, ma molti sono ancora sepolti nei boschi circostanti e si parla di circa 600 persone scomparse in zona».

…E quella più mainstream, diffusa ad esempio dai libri di Giampaolo Pansa come Il sangue dei vinti (Sperling & Kupfer, Milano 2003) e La guerra sporca dei partigiani e dei fascisti (Rizzoli, Milano 2012). Anche in questo caso si parla di «colonia degli orrori», «torture», «stupri», «macelleria» e via orrificando.

Lo scopo di questa narrazione su due fronti è semplice: far passare l’idea che i partigiani fossero «cattivi», se non più dei nazifascisti almeno quanto loro. In ogni caso, che si tratti di fonti apertamente fasciste o più mainstream, la narrazione della «colonia degli orrori» ricorre immancabilmente a due elementi: le presunte «vittime della Colonia» ammonterebbero a numero indefinito ma assai elevato e lì avrebbero subito presunte terribili torture.

Per capire cosa sia realmente accaduto alla colonia di Rovegno occorre porsi alcune domande: Chi sono, e quanti, i morti? In quale contesto sono stati uccisi? E soprattutto: quali sono i documenti che ne parlano?

Il caso della Colonia di Rovegno è diverso da quello del monte Manfrei. Lì abbiamo una strage inventata di sana pianta mettendo assieme eventi scollegati tra loro e mitomanie varie, amalgamando il tutto in modo fantasioso; qui abbiamo esecuzioni di nazifascisti effettivamente avvenute, la cui portata, però, viene drammaticamente gonfiata dalle dicerie neofasciste: «600 salme!»

Tuttavia, il problema principale riguardo al modo in cui viene raccontata la Colonia non sta tanto nei numeri, quanto nella narrazione: nelle vicende come storicamente si svolsero non vi è il minimo elemento per parlare di «torture» né di «indiscriminata uccisione» di «innocenti» per «odio ideologico».

Occorre prima di tutto parlare del contesto nel quale le esecuzioni avvennero. Nella trasmissione Terzo Grado – puntata 1 e puntata 2 –, Carlo Viale le presenta come «stragi preventive»:

«Quello che accadde qui, 56 anni orsono, ha dell’orrido. Ha del terribile. È stata una volontà di eliminazione fisica di quegli avversari che anche in un futuro avrebbero potuto osteggiare l’ideologia predominante tra le bande partigiane».

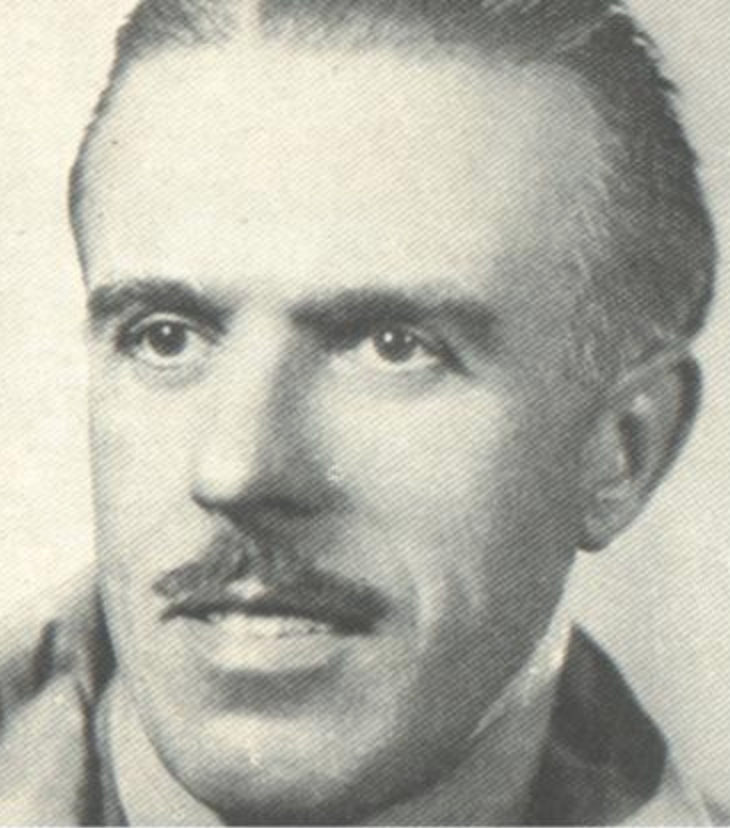

Viale sostiene che i partigiani avrebbero ucciso per preparare una rivoluzione comunista. Peccato che i principali comandanti delle divisioni garibaldine Cichero e della Pinan-Cichero fossero tutt’altro che comunisti e lo stesso poteva dirsi per i cappellani delle formazioni. Il comandante della Cichero Aldo Gastaldi, nome di battaglia «Bisagno», era un fervente cattolico e nella primavera scorsa la Chiesa ne ha addirittura avviato la causa di canonizzazione e beatificazione.

Nelle due divisioni, cattolici e apartitici osteggiavano l’azione propagandistica del PCI, volevano proibire i canti e simboli «di partito» nelle formazioni e il 7 marzo 1945 a una riunione dei comandi di divisione con il comando della VI Zona in cui si discuteva del possibile trasferimento di Bisagno, si ebbe addirittura l’irruzione di un reparto di partigiani a lui fedeli – subito bloccati da un altro distaccamento a protezione del comando di Zona –, venuti a contestare la «prepotenza» di comandanti e commissari più legati al PCI (cfr. Giorgio Gimelli, op. cit., vol. 2, pp. 670-680 e Sandro Antonini, Io, Bisagno… il partigiano Aldo Gastaldi, Internòs, Chiavari 2017, p. 178).

Non certo, dunque, una situazione in cui i membri comunisti della resistenza potessero agire indiscriminatamente, come invece sostiene Viale. Eppure per quest’ultimo i seguaci «dell’ideologia predominante» avrebbero creato una versione ligure dei campi della morte di Pol Pot senza che nessuno, tra quegli stessi partigiani “apolitici” e/o cattolici, avesse nulla da ridire.

Si tratta di un’ottica perfettamente in linea con le narrazioni neofasciste, che, pur nella varietà di luoghi e tempi, hanno, rispetto alla resistenza, tratti comuni:

1. negano alla resistenza ogni aspetto di mobilitazione popolare e di “spontaneismo”;

2. rappresentano i comunisti come mostri;

3. raccontano i partigiani con altre fedi e ideali come poveri marginali destinati a fare una brutta fine.

È sufficiente dire che i comunisti sono per definizione mostri sanguinari e che gli altri resistenti erano loro servi o utili idioti, e subito arriveranno a frotte giornalisti e politici «di sinistra» e «progressisti» che vorranno mostrare la propria «libertà di pensiero» e la propria «ricerca di una memoria condivisa», deponendo fiori e calde lacrime sulle tombe di torturatori e aguzzini in camicia nera.

Noi invece, che con i fascisti non vogliamo condividere nulla, preferiamo ricostruire il contesto in cui un fatto è avvenuto, ovvero capire ed esporre ciò che accadde subito prima, durante e dopo.

Procediamo quindi con ordine e riportiamo i fatti nel loro contesto.

3. La logica della «controrappresaglia»

A Genova, dall’ottobre 1943 si hanno le prime azioni armate dei GAP contro i fascisti; sulle montagne dell’entroterra, invece, per tutto l’autunno-inverno le prime bande partigiane sono impegnate più che altro a sopravvivere al freddo e alla fame.

Il 13 gennaio 1944, dopo una retata che quasi annienta la loro organizzazione, i GAP genovesi uccidono due ufficiali tedeschi nella centralissima via XX settembre. Il giorno dopo per rappresaglia i tedeschi ordinano la fucilazione di otto prigionieri politici, in maggioranza comunisti, presso il Forte di San Martino. Il plotone d’esecuzione composto da carabinieri si rifiuta di eseguire l’ordine e sono i repubblichini della GNR a falciare i prigionieri.

Il 3 marzo 1944 i nazifascisti fucilano il comandante dei GAP Giacomo Buranello, 23 anni, dopo averlo torturato.

Il 6 e 7 aprile 1944, nel rastrellamento della Benedicta (comune di Bosio, in provincia di Alessandria ma a ridosso dell’Appennino ligure), dopo aver inflitto perdite e costretto alla fuga le ancor deboli forze dei garibaldini liguri e della Brigata Autonoma Alessandria, le truppe tedesche e repubblichine fucilano 75 giovani renitenti alla leva disarmati. Altri 22 vengono catturati e trucidati nei boschi vicini o finiscono tra le 13 vittime dell’eccidio di Villa Bagnara (8 aprile), presso Masone. Ben 188 renitenti alla leva, catturati nel corso del rastrellamento, vengono deportati nei lager in Germania, dove in gran parte moriranno.

Il 19 maggio 1944, come rappresaglia per un’azione dei GAP che aveva ucciso cinque soldati tedeschi, 59 antifascisti vengono fucilati al Passo del Turchino, 17 sono partigiani catturati alla Benedicta.

Il 16 giugno 1944, in seguito a uno sciopero spontaneo, 1.488 lavoratori genovesi sono prelevati sul posto di lavoro (altri 60 circa erano stati arrestati pochi giorni prima) da truppe tedesche e fasciste. Senza neppure poter avvisare le famiglie vengono caricati sui treni diretti a Mauthausen, dove molti moriranno.

A metà luglio, a Genova, una serie di retate che investe duramente l’apparato cospirativo comunista porta all’arresto di 31 uomini e donne. Molti di loro vengono torturati nella Casa dello studente, costruita negli anni Trenta e divenuta sede della Gestapo. La partigiana Clara (Rina Chiarini Scappini), incinta, viene torturata per giorni sino a provocarle un aborto (cfr. Santo Peli, Storie di GAP, terrorismo urbano e resistenza, cit., pp. 131-135. Sulle torture subite e in generale sul ruolo delle donne nella resistenza genovese cfr. il documentario Donne per la libertà, dell’Ufficio comunicazione della provincia di Genova).

L’inizio della guerra civile è dunque segnato sia dalle rappresaglie con cui i nazifascisti rispondono alle prime azioni armate della resistenza, sia dalle esecuzioni di massa e deportazioni con cui si intende colpire ogni forma di disobbedienza all’autorità, si tratti di uno sciopero o della renitenza alla leva.

Sono proprio queste violenze indiscriminate a far capire ai contadini delle montagne liguri, agli operai delle fabbriche di Genova e soprattutto ai molti giovani intenzionati inizialmente solo a sottrarsi alla leva che i primi, pochissimi, combattenti della resistenza sono nel giusto, che per chi non vuole sottomettersi ai nazifascisti non vi è altra strada che impugnare le armi o appoggiare chi lo fa.

E così attorno ai comunisti veterani della cospirazione e della guerra di Spagna, attorno agli ex-ufficiali “apolitici” come Bisagno, ai parroci che diventano cappellani della resistenza come don Gigetto (Giacomo Sbarbaro) iniziano a raccogliersi prima bande di resistenti e poi – dalla primavera-estate 1944 – un vero e proprio esercito alla macchia con tanto di brigate, divisioni, comandi, intendenze, organi di stampa e anche, come si è visto, un campo di prigionia presso la Colonia di Rovegno. I partigiani sino alla fine dell’agosto 1944 controllano un territorio assai vasto che dall’entroterra ligure arriva ai comuni montani delle province di Alessandria e Piacenza.

Il salto di qualità in termini di forza militare consente alla resistenza di disincentivare la pratica della rappresaglia; si fa capire al nemico che per ogni antifascista fucilato verrà giustiziato uno (o più) tra i nazifascisti catturati. In una parola, si mettono in atto controrappresaglie il cui scopo strategico è mettere l’avversario di fronte all’evidenza che la pratica della rappresaglia è perdente sotto ogni punto di vista.

Nel luglio 1944 il comando tedesco annuncia la fucilazione di una settantina di prigionieri politici detenuti nel campo di Fossoli a Carpi (MO), come rappresaglia per un attentato a truppe tedesche presso un bar di via del Campo, compiuto dai gappisti genovesi.

Il legame tra l’azione partigiana e la rappresaglia appare molto forzato ed è probabile che i nazisti abbiano voluto in realtà eliminare coloro che ritenevano più pericolosi tra gli antifascisti prigionieri in un campo che considerano sempre più insicuro.

È a questo punto che avviene la prima controrappresaglia.

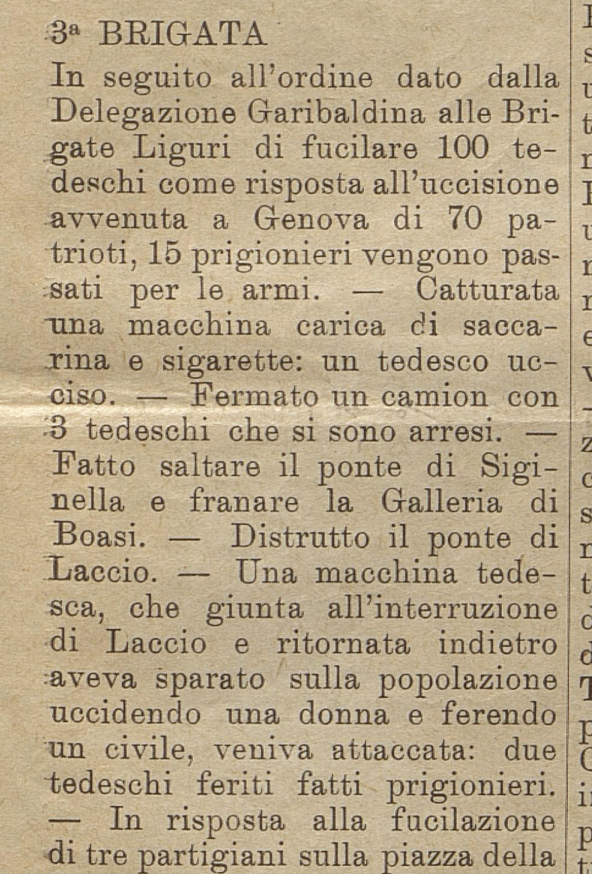

Il 18 luglio il Comando delle Brigate d’assalto Garibaldi per la Liguria annuncia di aver già risposto alla rappresaglia nazista facendo fucilare 80 soldati tedeschi e 20 tra fascisti e spie. Tra questi, 15 prigionieri tedeschi, scelti tra membri delle SS, della gendarmeria e del partito nazista vengono fucilati dalla divisione garibaldina Cichero (cfr. Giorgio Gimelli, op. cit., vol. 1, pp. 405-407). La notizia viene riportata sul numero de «Il Partigiano» del 12 agosto.

Nel terzo numero del foglio garibaldino (19 agosto 1944) è riportato un proclama al «popolo genovese» in cui si dà notizia che

«Il comando delle Brigate d’assalto della Liguria, in risposta alle fucilazioni in gruppo di onesti patrioti genovesi, ha ordinato che otto fascisti e due ufficiali della G.N.R., catturati dai partigiani, siano fucilati».

Probabilmente si tratta di una reazione alla fucilazione di cinque gappisti avvenuta il 29 luglio presso il Forte di San Giuliano a Genova.

E’ interessante notare come l’esponente democristiano Paolo Emilio Taviani, nel suo libro Pittaluga Racconta. Romanzo di fatti veri 1943-45 (Il Mulino, Bologna 1990, p. 49) anticipi al gennaio 1944 l’inizio della pratica della controrappresaglia, presentandola come una risposta alle fucilazioni di Forte San Martino decisa dall’intero CLN. Sia vera o meno la cosa, è di certo un’assunzione collettiva di responsabilità tra tutte le forze politiche antifasciste in merito ad una pratica che si dimostrerà efficace.

4. Controrappresaglie alla colonia di Rovegno

Al rafforzamento militare della resistenza i nazifascisti rispondono con il grande rastrellamento di fine agosto 1944, che pur infliggendo perdite ai partigiani e costringendoli per breve tempo ad abbandonare i molti centri abitati liberati durante l’estate, non riesce ad annientarli né a costringerli all’inattività.

In occasione di questo rastrellamento le Brigate Nere danno prova del loro modo di combattere: arrivano dopo che tedeschi e reparti regolari dell’esercito di Salò hanno costretto i partigiani alla ritirata, e assassinano a freddo civili e partigiani catturati. Presso Cerreto di Zerba ammazzano così quattro partigiani feriti: Silurino (Andrea Busi), Cencio (un polacco unitosi ai partigiani), Chicchirichì (Virginio Arzani) e Diego (Angelo Aliotta). Erano stati catturati dai repubblichini e dai tedeschi, e dapprincipio trattati umanamente dai soldati regolari di Salò. Del resto, i loro commilitoni presi prigionieri erano stati trattati bene dai partigiani e liberati all’inizio del rastrellamento.

La morte di due noti e valorosi comandanti garibaldini come Arzani e Aliotta (rispettivamente un iscritto all’Azione Cattolica e un militante comunista di lungo corso), oltre alle sghignazzate e alle canzonacce dei fascisti durante e dopo la loro uccisione, non saranno dimenticate dai partigiani (cfr. Giorgio Gimelli, op. cit., vol. 3, pp. 139-149).

Un nuovo tentativo di schiacciare la resistenza viene operato nel cuore dell’inverno, tra dicembre 1944 e febbraio 1945. Questa volta i nazisti impiegano anche reparti della divisione Turkestan. Il comportamento di questi «volontari contro il comunismo» – come li chiamano i neofascisti di Lorien – rimarrà tristemente famoso e contribuirà a farli ricordare col nome di «mongoli». Dopo il loro passaggio si lasciano dietro case saccheggiate o incendiate, civili e partigiani fucilati, donne e ragazzine violentate. Nella zona di Bobbio si parla anche dello stupro di bambine dai sette ai dieci anni. Le stesse autorità fasciste registrano preoccupate il diffondersi di racconti su queste violenze (cfr. Sandro Antonini, Io, Bisagno…, cit., p. 74).

Le forze della resistenza vengono messe a dura prova, ma ancora una volta reggono. Dopo aver subito per mesi l’iniziativa del nemico, agli inizi di febbraio riescono a respingere nuovi attacchi nazifascisti. Si decide quindi di applicare la logica della controrappresaglia ai «mongoli» e ai loro ufficiali tedeschi catturati.

Il 10 febbraio il comando della Cichero emana un proclama in cui si dice:

«Il nemico sta rientrando ora nelle sue basi con lo smacco subito ed un duro bagaglio di saccheggi, mentre il pianto delle mamme a cui sono state violate le figlie lo segue come una maledizione. Giusta rappresaglia, 37 mercenari mongoli al servizio dei tedeschi e fatti prigionieri dall’Oreste sono stati fucilati» (Sandro Antonini, Io, Bisagno…, cit., p. 74).

Il 15 febbraio dieci partigiani vengono fucilati a Squazza, nei pressi di Borzonasca; altri dieci il 2 marzo a Calvari; altri cinque il 18 marzo a Villa Pino di Santa Margherita a Sestri Levante.

Poco più di un mese dopo, il 21 e 22 marzo, si ha la fucilazione presso la Colonia di Rovegno di 45 brigatisti neri, tra cui un ufficiale tedesco, un sergente tedesco e l’interprete. Il numero 14 de «Il Partigiano», datato 8 aprile 1945, in un articolo di fondo intitolato Risposta al terrorismo dei vinti, riporta:

«Il giorno 21 e 22 marzo, presente il cappellano di Zona, è stata eseguita la sentenza di morte nei confronti di 45 componenti delle Brigate Nere, tra cui il capitano Poggio Angelo, il tenente Steis Gilberto, il tenente Vagni Gino, il tenente Carca Luciano, il tenente Poggio Luciano. Inoltre è stata eseguita la stessa sentenza nei confronti del tenente russo Ruban Jacob, sergente maggiore Neumann Kurt, interprete Blase Leo.

Fucilare i patrioti serve solo a provocare la fine di un numero molte volte maggiore di fascisti.

Compagni partigiani in alto i cuori, tutti i nostri morti sono vendicati».

Le fucilazioni segnano dunque la ripresa su scala ancora più ampia del sistema della controrappresaglia. Nella primavera del 1945 questa pratica viene più volte minacciata dalla Cichero proprio per evitare violenze e danni ai civili. Come quando, attorno al 5 marzo, il presidio tedesco di Torriglia, che il giorno prima è stato fatto segno di raffiche di mitragliatrice e colpi di bazooka, minaccia di incendiare le case del paese e delle frazioni in caso di nuovi attacchi partigiani. L’8 marzo il comando della brigata «Jori» risponde che fucilerà cinque prigionieri tedeschi per ogni casa o cascina incendiata (cfr. Giorgio Gimelli, op. cit., vol. 2, p. 551).

Le fucilazioni del 21 e 22 marzo vengono inoltre dopo lo scontro di Garbagna, durante il quale era stato catturato il capitano delle Brigate Nere Adelindo Paolo Grazzini.

Il 13 marzo 1945 una colonna mista di brigatisti neri e soldati della divisione Turkestan parte all’alba da Brignano-Frascata per un’operazione antipartigiana. Giunti però nell’abitato di Garbagna, scoprono di essere completamente circondati dai distaccamenti della brigata «Arzani» (afferente alla divisione garibaldina Pinan-Cichero, porta il nome del partigiano ucciso a sangue freddo dai fascisti nell’agosto precedente.

Capaci di manovrare con abilità e dotati di armi automatiche e mitragliatrici i resistenti costringono il nemico ad asserragliarsi in alcune case del paese. A questo punto si verifica un episodio drammatico. Lo racconta così il vicecomandante della divisione Pinan-Cichero, Carlo (Giovanbattista Lazagna):

«Vistosi così premuto da vicino, dopo mezz’ora di fuoco il colonnello Giannelli, comandante del reparto Brigate nere, chiedeva la resa ma, mentre si parlamentava, un gruppo di tedeschi tentò una sortita per fuggire facendosi precedere da un gruppo folto di bambini delle scuole. I nostri allora, guidati da Argo [il comandante della “Arzani”], si slanciavano all’assalto per non colpire i bambini e riuscivano ad uccidere e ferire i fuggiaschi mettendosi fra questi ed i bambini. Prima nell’attacco, cadeva ferito il comandante Argo che, mentre i suoi si fermavano per soccorrerlo, continuava a sparare e ad incitarli all’attacco. Moriva così combattendo a pochi minuti dalla vittoria. Intanto il nemico, sorpreso nel suo tentativo di fuga e sbaragliato dal nostro assalto si arrendeva in massa tra l’esultanza della popolazione». (cfr. Giorgio Gimelli, op. cit., vol. 2, p. 559).

Il comandante Argo è il solo caduto tra i partigiani; i nazifascisti contano 6 morti e 123 prigionieri, tra cui 39 soldati, un tenente e due sottufficiali «mongoli», 2 sottufficiali tedeschi, 79 tra ufficiali, sottufficiali e militi delle Brigate Nere di Novi Ligure, Tortona, Arquata e Serravalle Libarna.

Tra i civili muoiono due ragazze del paese. Senza dubbio la loro uccisione, assieme al tentativo di farsi scudo dei bambini, deve accendere alquanto gli animi di civili e partigiani. È del tutto plausibile che fascisti e «mongoli» prigionieri, lungo il cammino verso la Colonia, qualche cazzotto e qualche sputo se li prendano.

Di certo, sia la loro appartenenza a reparti colpevoli di atrocità contro civili e resistenti, sia il loro tentativo di usare bambini come scudi umani pesano sul giudizio del tribunale della VI Zona operativa della resistenza ligure, che li condanna a morte. La sentenza è eseguita per 45 di loro il 21 e 22 marzo e per altri 39 il 4 aprile 1945 a Cravasco di Campomorone.

Anche questa seconda esecuzione è una controrappresaglia, ma più che al contesto della guerriglia in montagna è connessa a quello della guerriglia urbana condotta alla periferia di Genova, a Bolzaneto e nei comuni limitrofi dalla volante «Balilla».

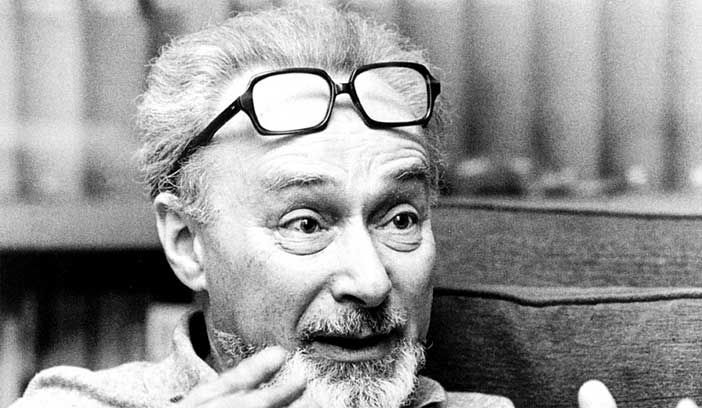

Si tratta di un distaccamento della divisione Cichero composto da una quarantina di uomini scelti (il comandante Angelo Scala, nome di battagla «Battista», e i suoi più stretti collaboratori sono ex-combattenti dei GAP), riforniti dalle missioni alleate con le armi migliori, addirittura un bazooka e diversi mitra americani Marlin. Su di loro Manlio Calegari ha scritto La sega di Hitler, Selene, Milano 2004, che si può leggere integralmente qui.

A partire dall’inverno 1944-1945 la «Balilla» infligge duri colpi ai nazifascisti. Il 22 marzo 1945 si scontra con un reparto di SS nei pressi di Cravasco, frazione del comune di Campomorone, uccidendone nove. La rappresaglia tedesca è immediata, la sera stessa il paese viene dato alle fiamme e il giorno successivo sul luogo dello scontro vengono fucilati 17 antifascisti prelevati dal carcere di Marassi (i morti dovevano essere venti, ma due condannati riescono a scappare e uno sopravvive alla fucilazione).

I prigionieri politici riescono a far uscire dal carcere di Marassi un messaggio che può essere riassunto con «non proseguite con le ritorsioni o ci faranno fuori tutti». Ma Battista la pensa come i vertici della federazione comunista genovese: fermarsi vuol dire incoraggiare il nemico, mostrargli che ha lui il controllo dello scontro, e questo significherebbe minori possibilità di sopravvivenza per i detenuti e maggiore rischio di rappresaglie per i civili in vista della battaglia finale (cfr. Santo Peli, op. cit. p. 176). Ma non prende la decisione da solo: raduna tutta la volante, discutono e votano. All’unanimità si decide per la controrappresaglia.

Il ricorso alle controrappresaglie indubbiamente scardina il principio di unilateralità della violenza che i nazifascisti hanno fino ad allora applicato, sconvolgendo i comandi, stretti tra la logica conseguenza di dover rinunciare all’uso delle rappresaglie e l’impulso di generare una spirale di violenza infinita che perlomeno viene minacciata.

Una squadra della «Balilla» si reca in montagna, presso il comando della VI Zona e – pare dopo aver vinto alcune resistenze – si fa consegnare 39 prigionieri già condannati a morte. Si tratta di 16 appartenenti alle Brigate Nere o ad altri corpi militari di Salò, 9 militari tedeschi e 14 «mongoli». Sei di loro hanno 16-17 anni, uno pare sia figlio di un ufficiale delle Brigate Nere che, incitato dal padre, ha infierito su un partigiano ferito.

La giovane età farà “scalpore” in futuro, in tempi più ignari e confortevoli; in questi giorni, invece, è un dato normale e persino banale: tra gli aguzzini fascisti non è affatto raro trovare, per dirla col Primo Levi di Ferro, «sciagurati sgherri di quindici anni», come il «mostruoso carnefice-bambino» che a Cuneo, un anno prima, ha ucciso Sandro Delmastro con una raffica di mitra alla nuca.

Li portano a valle legati dicendogli che li libereranno in uno scambio di prigionieri. Il viaggio dura tre giorni, poi all’alba del 4 aprile arrivano a Cravasco, nello stesso luogo in cui i nazisti hanno fucilato i 17 partigiani. Battista legge la sentenza di morte, poi dà l’ordine di sparare.

Dopo la controrappresaglia, il comandante della volante schiera i suoi uomini a difesa di Cravasco, poi chiama il parroco del paese e gli dice di avvertire i tedeschi che possono venire a prendere i morti ma «che non toccassero il paese sennò gli avremmo dato il resto».

Nei giorni seguenti viene diffuso un volantino:

«Il comando dei patrioti che non ha mai preso l’iniziativa della fucilazione d’inermi, né ha mai fatto ricadere su civili la responsabilità per azioni di guerra, avverte i nazifascisti che i patrioti risponderanno ad ogni crimine del genere di quello commesso a Cravasco, con rappresaglie immediate» (Manlio Calegari, La sega di Hitler, cit.)

Le SS propongono di fucilare un’ottantina di prigionieri politici, ossia di avviare una spirale di violenza, ma il comandante tedesco della piazza di Genova Günther Meinhold, che sta già cercando di aprire un canale di trattativa con il CLN, glielo impedisce. Di fatto, la controrappresaglia ha funzionato.

Le SS cercano di regolare i conti con la «Balilla» il 14 aprile attaccandola in una delle sue basi, ma il bazooka e i mitra dei partigiani li costringono alla ritirata. Il bilancio è di due caduti per parte.

Nei giorni successivi, nella Colonia di Rovegno vi sono altre esecuzioni. Secondo l’elenco dei caduti steso dai neofascisti di Lorien, gli ultimi cinque fascisti giustiziati sarebbero stati uccisi il 30 aprile 1945, ma non sappiamo come abbiano ricavato questa informazione. Il sospetto è che abbiano attribuito questa data partendo da atti di rinvenimento dei cadaveri che dicono genericamente «data della morte: fine aprile 1945». È un dato di fatto che la Colonia non c’entra nulla con i regolamenti di costi post-bellici, e difatti nessuna fonte, nemmeno neofascista, la collega a episodi successivi alla Liberazione.

Un documento redatto il 4 novembre 1946 dai funzionari del ministero dell’interno e recapitato al ministro ad interim Alcide De Gasperi conteggia in 569 le persone uccise nell’intera provincia di Genova perché «politicamente compromesse», cioè in quanto fascisti, nel periodo post-liberazione (cfr. Nazauro Sauro Onofri, Il triangolo rosso. La guerra di liberazione e la sconfitta del fascismo (1943-1947), Sapere, Roma 2000, 2007). Del resto non si poteva pensare che la guerra, il regime, i rastrellamenti, le deportazioni nei lager e le torture alla “Casa dello studente” venissero dimenticate da un giorno all’altro da chi le aveva subite o da chi aveva dovuto assistervi impotente.

La voce secondo cui vi sarebbero altre 600 salme da disseppellire alla Colonia appare quindi funzionale a una narrazione che intende raddoppiare il numero delle uccisioni effettivamente avvenute nell’immediato dopoguerra. Basandosi proprio sulla memorialistica neofascista Pansa ne Il sangue dei vinti ha stimato a circa 20.000 gli aderenti alla RSI uccisi in tutta Italia dopo il 25 aprile, mentre il già citato documento del ministero dell’interno del novembre 1946 ne conteggia, con precisione e suddividendoli per provincia, poco più di 9.300.

5. Seicento cadaveri?

Contrariamente agli autori revisionisti più noti come Viale, Pisanò o Pansa, il sito di Lorien elenca e mette a disposizione i documenti storici che a suo dire proverebbero la versione neofascista degli eventi.

La cosa interessante è che proprio leggendo questi documenti diviene evidente che la narrazione sulla «colonia degli orrori» si regge su basi assai deboli.

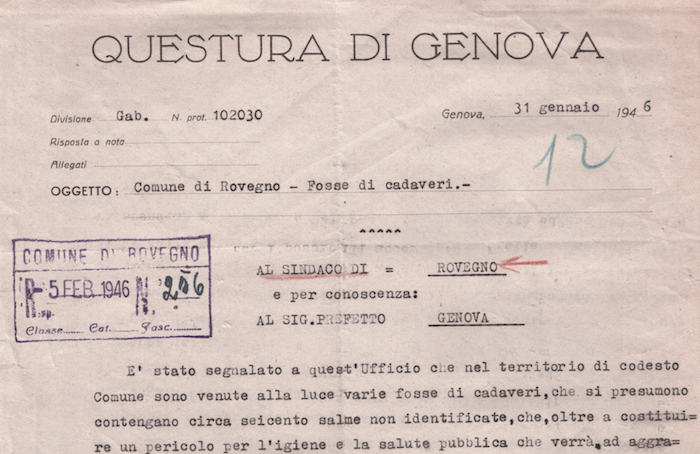

Per esempio, da dove salta fuori il numero di «circa 600 persone scomparse in zona»? Compare per la prima volta in una lettera della questura di Genova al Comune di Rovegno datata 31 gennaio 1946, in cui si legge:

«È stato segnalato a quest’Ufficio che nel territorio di codesto Comune sono venute varie fosse di cadaveri, che si presume contengano circa seicento salme non identificate, che, oltre a costituire un pericolo per l’igiene e la salute pubblica che verrà ad aggravarsi nella stagione primaverile ed estiva, sono motivo di preoccupazione e critiche verso le Autorità, da parte della popolazione».

Si noti il «si presume». Non vi è nulla di certo. Quello che interessa alla questura di Genova è che «vengano esumati i cadaveri di cui trattasi, procedendosi, se in quanto possibile, al loro riconoscimento ed all’accertamento delle cause della morte». Ovvero chiedono la collaborazione del Comune per risolvere un problema di natura igienica e per espletare delle formalità burocratiche legate al riconoscimento dei corpi e all’accertamento delle cause della morte. I seicento corpi non sono frutto di qualche dato di fatto, ma di voci, dicerie, esagerazioni.

Come queste si diffondessero ce lo fa capire il testo di riferimento per i neofascisti sui fatti di Rovegno, il libro di Pietro Giulio Oddone e Carlo Viale Fratricidio! I caduti della RSI nelle stragi nell’entroterra ligure (NovoAntico, Pinerolo 1998), del quale ci siamo già occupati a proposito della mai avvenuta «strage di Monte Manfrei».

In Fratricidio! si legge la testimonianza di Anna Maria Grazzini, figlia del vicefederale del Partito Fascista Repubblicano di Genova Alfredo Grazzini. Suo fratello Adelindo Paolo era capitano della Brigata Nera di Serravalle e venne catturato dai partigiani della divisione Pinan-Cichero il 14 marzo 1945, dopo un combattimento a Garbagnaga.

Il 4 maggio la Grazzini, dopo che il padre è stato a sua volta fatto prigioniero nel corso della Liberazione, riceve una lettera della divisione garibaldina Pinan-Cichero in cui la si informa che il fratello è stato giustiziato e che è autorizzata a chiedere la restituzione del cadavere. La donna inizia quindi a cercare maggiori informazioni sulla sorte di Adelindo Paolo. Dopo aver cercato in diversi luoghi giunge a Rovegno la settimana di Natale 1945; qui «il parroco di Rovegno le confermò da una foto che il fratello giaceva in una delle fosse della Colonia “con altri 400″». Nell’aprile dell’anno successivo si procede, con l’aiuto del Comune di Rovegno, all’esumazione delle salme:

«Il capitano Adelindo Paolo Grazzini, giaceva con altri 49 in una fossa, con le mani riunite dietro alla schiena ed avvolte con il filo spinato. Erano stati coperti da pochi centimetri di terra e ricoperti con sassi» (Pietro Giulio Oddone e Carlo Viale, Fratricidio! I caduti della RSI nelle stragi nell’entroterra ligure, cit.).

Dunque si parlava di 400 cadaveri in una fossa, ma se ne trovano 50.

Una nota di metodo: da qui in avanti rimarremo alla sostanza, sorvolando su dettagli “coloriti” come le mani legate col filo spinato, autentico tòpos della pubblicistica revisionista. Ad ogni modo, riteniamo doveroso segnalare che tale particolare non figura in nessuno dei verbali di rinvenimento cadavere resi disponibili da Lorien. Leggere per credere: si possono scaricare qui, in un’unica cartella zippata. Sembra proprio la classica aggiunta macabra successiva, finalizzata a dipingere i partigiani come torturatori e i nazifascisti come martiri.

Sempre dai documenti presenti su Lorien risulta che la salma di Adelindo Paolo Grazzini è una delle 95 estratte nell’aprile 1946, come informa il brigadiere dei carabinieri Attilio Fancietti, avvisando che nuove esumazioni si sarebbero svolte il 23 dello stesso mese.

Il 17 marzo 1949 il sindaco di Rovegno scrive alla prefettura di Genova che i cadaveri rinvenuti sul territorio comunale e sepolti nel locale cimitero di guerra sono 122.

L’8 gennaio 1953 il Comune di Rovegno scrive al Commissariato generale onoranze caduti in guerra che «si presume che tutte le salme sparse già sepolte nel territorio del Comune, siano state trasportate e sepolte al cimitero» e il 23 febbraio 1953 il Commissariato generale onoranze caduti in guerra scrive a sua volta al municipio per domandare se le salme di due militi della RSI siano o meno inumate al cimitero di Rovegno, come a loro risulta; i nomi, però, non compaiono nell’elenco delle persone sepolte nel territorio comunale fornito dal municipio. Il Commissariato incita a continuare le ricerche delle salme:

«Interessando allo scrivente Ufficio conoscere se oltre quelle sistemate vi siano altre salme fuori dai luoghi Sacri, si invita codesta Amministrazione, pur ammettendo le difficoltà del compito, a non tralasciare le opportune indagini nell’intento di rintracciare altre salme sparse eventualmente sepolte in codesto territorio giurisdizionale».

Ricapitolando:

■ i partigiani scrivono ad Anna Maria Grazzini in merito all’esecuzione del fratello – non vi è, dunque, mai stata nessuna «congiura del silenzio» da parte dei partigiani;

■ il Comune di Rovegno nel 1946 mette a disposizione propri impiegati per recuperare le salme, sepolte sotto «pochi centimetri di terra ricoperti con sassi», quindi facilmente rintracciabili (sono, per questo, un problema di igiene pubblica);

■ nel 1953 l’amministrazione comunale ritiene che tutte le salme siano state rinvenute e il Commissariato generale onoranze caduti in guerra risponde che non si può tuttavia escludere del tutto che non ci siano ancora «salme sparse». Nessuno ritiene possano esserci altre fosse comuni; soltanto, per scrupolo, non si esclude a priori possa esserci ancora qualche corpo non dissepolto.

Appare dunque perlomeno improbabile che nei boschi circostanti la Colonia possano tuttora esserci centinaia di salme non rinvenute, come sostengono i neofascisti.

FINE DELLA PRIMA PARTE

* ripreso da www.wumingfoundation.com

UNA NOTA SUL GRUPPO DI LAVORO

Nicoletta Bourbaki è un gruppo di lavoro sul revisionismo storiografico in rete, sulle false notizie a tema storico e sulla riabilitazione dei fascismi in tutte le sue varianti e manifestazioni. Il gruppo si è formato nel 2012 in seguito a una discussione su questo stesso blog e ha al suo attivo molte inchieste e diverse pubblicazioni. Lo pseudonimo collettivo «Nicoletta Bourbaki» è un détournement transfemminista di «Nicolas Bourbaki», maschilissimo gruppo di matematici francesi attivo dagli anni Trenta agli anni Ottanta del XX secolo.

- © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO

Ultima modifica: stampa