Qualche giorno fa, sulle pagine della rubrica economica del Corriere della Sera, è apparso un articolo di Dario Di Vico che ci è utile per comprendere a quale tipo di retorica – e dunque di lotta politica – stanno andando incontro i lavoratori e le lavoratrici italiani.

L’argomento, al centro del dibattito di questi giorni, è la vampata di inflazione, di cui abbiamo discusso in un recente contributo.

Se si considera l’indice dei prezzi al consumo per l’intera collettività, quel parametro di riferimento del governo per la realizzazione delle politiche economiche, l’inflazione ha fatto registrare a gennaio 2022 una variazione tendenziale del +4,8% rispetto al gennaio 2021, un dato che non si vedeva da anni.

Come abbiamo ricordato più volte, l’inflazione può rappresentare una brutta bestia per i salariati, dal momento che una crescita sostenuta dei prezzi può erodere il potere d’acquisto – i salari reali – dei lavoratori, qualora non sia accompagnata da una crescita almeno altrettanto sostenuta dei salari.

Lo sarà certamente se le armi che essi hanno per difendersi sono spuntate e se, come ha sempre fatto, la voce del padrone si arma per imbrigliarle. A questo proposito, riteniamo possa essere opportuno fare dei chiarimenti su cosa sia l’inflazione, cosa rappresenti e di chi è nemica. Lo spunto ci viene proprio dall’articolo che abbiamo citato.

L’inflazione è certamente un problema, ci dice Di Vico, ma lo sarà ancora di più qualora partisse un’offensiva sindacale interessata se non ad accrescere, quanto meno a tutelare il potere d’acquisto dei lavoratori. Sia mai che i sindacati tutelino i salari reali dei lavoratori, madama la marchesa!

Se così fosse, il paese andrebbe incontro ad una vecchia, famigerata, conoscenza: la spirale prezzi-salari. Con questo termine ci si riferisce ad un processo, indefinitamente lungo, in cui aumenti percentuali dei prezzi si susseguono ad aumenti percentuali dei salari e così via.

Da dove la spirale parta, se sia stata così rilevante e lunga e se l’argine debba necessariamente essere rappresentato da una minore dinamica dei salari è tutto da vedere.

Che cos’è l’inflazione e che c’entra coi salari? In Salario, prezzo e profitto Marx, per bocca di un certo Wenston, ci fornisce una metafora che ben ci aiuta a cogliere come i padroni o i loro utili idioti paventano la relazione tra prezzi e salari.

Dice Wenston che, se una zuppiera è riempita di una certa quantità di minestra, l’aumento della grandezza dei cucchiai non farà aumentare anche la quantità della minestra. Se la minestra rappresenta i beni consumati dai lavoratori, i cucchiai rappresenteranno i loro salari. Salari più alti, dunque, non permetterebbero di consumare più beni, ma solo di spendere più soldi per acquistare lo stesso ammontare precostituito di beni. Parrebbe dunque sconveniente, per i lavoratori, impegnarsi nelle rivendicazioni salariali, perché i loro consumi parrebbero dati (fissi).

Tuttavia, la contro argomentazione di Marx chiarisce dove si nasconde un inganno. La zuppa non sono i beni consumati dai lavoratori, ma tutti i beni e i servizi prodotti complessivamente dalla società. Se la dimensione dei cucchiai, dunque i salari, cresce, la quantità di beni consumata dai lavoratori crescerà, a scapito di quella consumata dai capitalisti e dunque dei profitti.

Se i lavoratori consumano una piccola quantità di beni, dice Marx, lo si deve esclusivamente alla piccolezza dei loro cucchiai. I capitalisti, di fronte a questa situazione, tenteranno di reagire aumentando il prezzo dei beni consumati: è un po’ come se il volume della zuppa venisse aumentato senza che aumentasse il numero di verdure contenute. A fronte di cucchiai più grandi, i lavoratori non ci guadagnerebbero nulla.

Questo, tuttavia, è il caso particolare in cui, ad un aumento della grandezza dei cucchiai (i salari nominali, la quantità di soldi percepita in busta paga) ha fatto seguito un aumento dei prezzi dei beni di egual misura. I salari reali, quindi la capacità di acquisto dei soldi ricevuti in busta paga, è rimasta invariata. Cucchiaio grande, stessi consumi di prima: l’inflazione dei prezzi si è “mangiata” l’aumento dei salari. La distribuzione dei beni prodotti tra salari e profitti non è cambiata.

Si scorge un primo elemento: l’inflazione è stata innescata dal tentativo dei capitalisti di difendere il proprio margine di profitto ed è dunque un sintomo della lotta tra le classi, tra salari e profitti, per la spartizione del prodotto sociale.

È ineluttabile che l’aumento dei prezzi lasci invariati salari reali? Il tentativo dei capitalisti di difendere i propri profitti, se riesce, può lasciare inalterati i salari reali in corrispondenza di salari monetari e prezzi accresciuti.

Questo esito, tuttavia, non è ineluttabile, a dircelo sono le evidenze empiriche, oltre che teoriche. Che il tentativo vada a buon fine non è affatto detto.

Se, ad esempio, la forza contrattuale dei lavoratori fosse particolarmente elevata e tale da strappare continui aumenti dei salari a fronte di aumenti dei prezzi, presto o tardi i capitalisti cederanno accettando un margine di profitto minore.

Questo soprattutto perché l’aumento del prezzo di un bene prodotto da un capitalista potrebbe favorire la vendita di un bene analogo prodotto da un altro capitalista. In un bellissimo articolo di Fernando Vianello (La classe operaia e l’aumento dei prezzi, 1973) c’è un virgolettato di Gianni Agnelli particolarmente significativo:

“Per i settori tradizionali di attività gli aumenti di produttività prevedibili nei prossimi anni saranno insufficienti a far fronte agli incrementi del costo del lavoro e delle materie prime. Saremo perciò costretti a trasferire, per quanto la concorrenza ce lo permetterà, gli aumenti di costo nel prezzo di vendita dei prodotti. Tutto ciò che non riusciremo a trasferire peserà sul costo economico”

Il padrone, dunque, aumenterà i prezzi non per qualche astratta legge dell’economia ma per reagire ad un aumento dei salari (il costo del lavoro). Lo farà perché l’aumento della produttività (la quantità di beni prodotta da un lavoratore in un certo lasso di tempo) non è tale da bilanciare l’aumento dei salari (pagati nella stessa unità di tempo) e dunque a risentirne sono i profitti.

Quando però le due parti, i capitalisti e i lavoratori, non sono soddisfatte della quantità di prodotto nazionale di cui si appropriano, ad aumento dei salari può corrispondere un aumento dei prezzi e così via.

L’aumento dei prezzi altro non è che un modo, meno diretto e intellegibile per ottenere una riduzione dei salari reali pagati. Si potrebbero ridurre direttamente i salari monetari, si, ma i lavoratori se ne accorgerebbero subito e la reazione potrebbe essere immediata.

L’aumento del prezzo del bene prodotto dal lavoratore invece, impiegherà tempo per trasferirsi ad altri beni che i lavoratori consumano e dunque a rivelargli che il suo salario reale si è ridotto.

Quando i cronisti e gli economisti parlano di spirale prezzi-salari si riferiscono proprio a questo: aumenti continui del tasso di variazione dei prezzi (l’inflazione) e del tasso di variazione dei salari monetari.

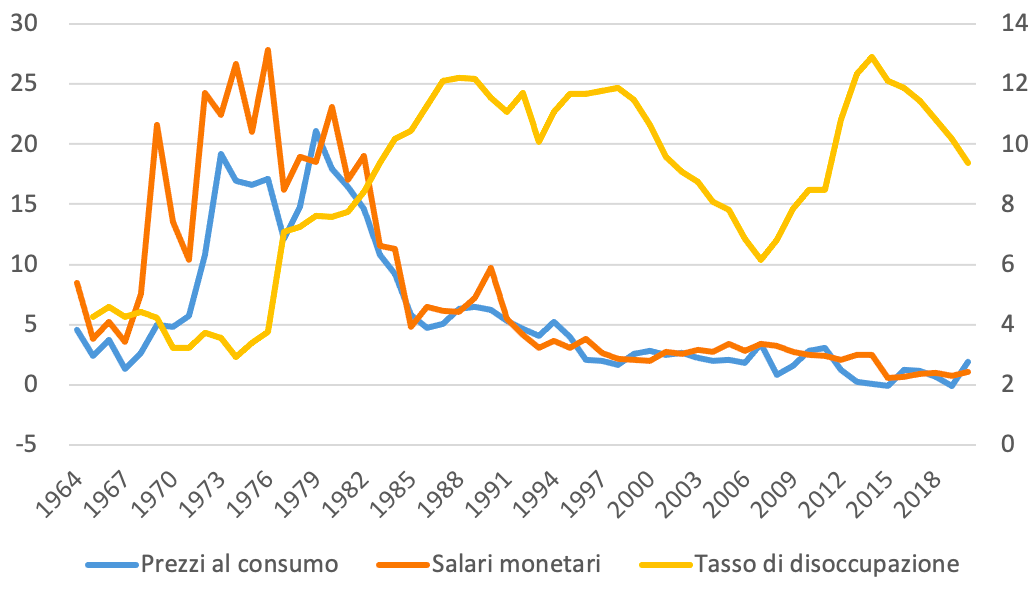

In Italia, a dire il vero, questo fenomeno è stato relegato ad una decina d’anni, con esiti diversi. Come mostra il grafico (dati OCSE), negli anni ’70 a sostanziosi aumenti percentuali dei salari monetari (la linea arancione) rispondevano aumenti consistenti, ma meno pronunciati, dei prezzi (la linea azzurra). I salari monetari aumentavano e l’erosione dovuta all’aumento dei prezzi non era mai tale da impedire anche ai salari reali (il rapporto tra salari nominali e prezzi) di aumentare.

Il 1979 segna tuttavia un segno di svolta: ad un tasso di inflazione del 21% corrisponde un aumento dei salari monetari del 18% (entrambi sull’asse di sinistra del grafico). Da lì in poi il tasso di incremento dei salari inizierà a diminuire, riuscendo sempre meno a garantire la crescita dei salari reali.

Se per diversi anni il tasso di crescita dei prezzi era stato inferiore a quello dei salari dell’anno prima, in un tentativo di recupero mai pienamente compiuto, dalla fine degli anni Ottanta in poi il tasso di crescita dei salari monetari stenta a tenere il passo dell’inflazione sperimentata nell’anno precedente: i salari reali iniziano a diminuire e/o stagnare.

È così ad esempio nel 1982 e nel 1984; nel 1986; tra il 1992 e il 1997 e nel 2000 quando i salari crescono meno di quanto siano cresciuti i prezzi nell’anno precedente, fino ai giorni nostri con una sostanziale stagnazione a farla da padrone.

Se abbiamo detto che l’inflazione è essenzialmente il tentativo dei padroni di mantenere inalterati i propri profitti, perché ad un certo punto si è ridotta? Perché sulla scena dell’economia italiana arriva un altro strumento, nemico dei lavoratori e dei loro salari: la disoccupazione.

A causa delle politiche deflazionistiche, giustificate dall’aumento del prezzo del petrolio del 1979, tra il 1977 e il 1987 il tasso di disoccupazione (linea gialla, asse di destra) aumenta di 5 punti percentuali (dal 7% al 12,1%), rimanendo poi stabilmente su valori superiori all’8%.

Un mutamento drammatico nei rapporti di forza, che ha riportato la disoccupazione al centro della scena, come potente strumento di controllo economico e sociale. Scena tuttora occupata.

Il padrone ha uno strumento ancora più efficace per mangiare i salari reali ai lavoratori, cioè indebolire a tal punto il potere contrattuale dei lavoratori con lo strumento disciplinante per eccellenza, che è la minaccia di rimanere senza lavoro.

Non c’è bisogno di far aumentare i prezzi per difendere i profitti, perché sono i salari nominali ad arenarsi. In questo contesto di ritirata salariale, l’inizio del percorso di Maastricht e dell’integrazione europea segna un ulteriore devastante strumento di erosione del potere d’acquisto dei lavoratori. Un assetto istituzionale costruito per rimpolpare i profitti, senza bisogno di ricorrere all’inflazione.

Cosa ne traiamo per il presente? Siamo partiti dall’impennata del tasso di inflazione verificatasi all’inizio del 2022, un valore sconosciuto da circa 30 anni. Abbiamo visto come sul Corriere si mette in guardia il lettore da una possibile ripresa delle rivendicazioni salariali. L’aumento vertiginoso dei prezzi dell’energia pesa sui salari e consumi delle famiglie ma preoccupa anche le imprese.

Carlo Bonomi, presidente di Confindustria tra una richiesta e l’altra al governo, mette le mani avanti: l’aumento del costo del lavoro, dice, ci metterebbe in grave difficoltà. Le parole sono macigni, e come abbiamo dimostrato prima, la grave difficoltà riguarda la paura di vedere assottigliarsi i margini di profitto.

Ma, non essendo il profitto un “diritto naturale”, non vi è alcuna ragione per cui questa tutela se la intestino i lavoratori. L’artiglieria padronale è sempre in campo, affinché gli interventi siano destinati esclusivamente ad essa e il Governo ha già deciso da che parte stare, su quali spalle far pesare l’aumento dei costi.

Ma il destino, come detto, non è già scritto. I lavoratori non si lascino intimorire: una stagione di rivendicazione salariale è non solo possibile, ma necessaria per tutelare il proprio potere d’acquisto. A farne le spese, stavolta, dovranno essere i profitti.

* Coniare Rivolta è un collettivo di economisti – https://coniarerivolta.org/

- © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO

Ultima modifica: stampa