Avere i dati è fondamentale, ma perché abbiamo un qualche valore è necessario che siano analizzati come risultati di processi, non come semplici fotografie dell’oggi. È così che emerge che i dati Eurostat sul rischio di povertà nella UE reinscrivono la tradizionale questione meridionale italiana nella dinamica centro produttivo-periferia sfruttata della UE.

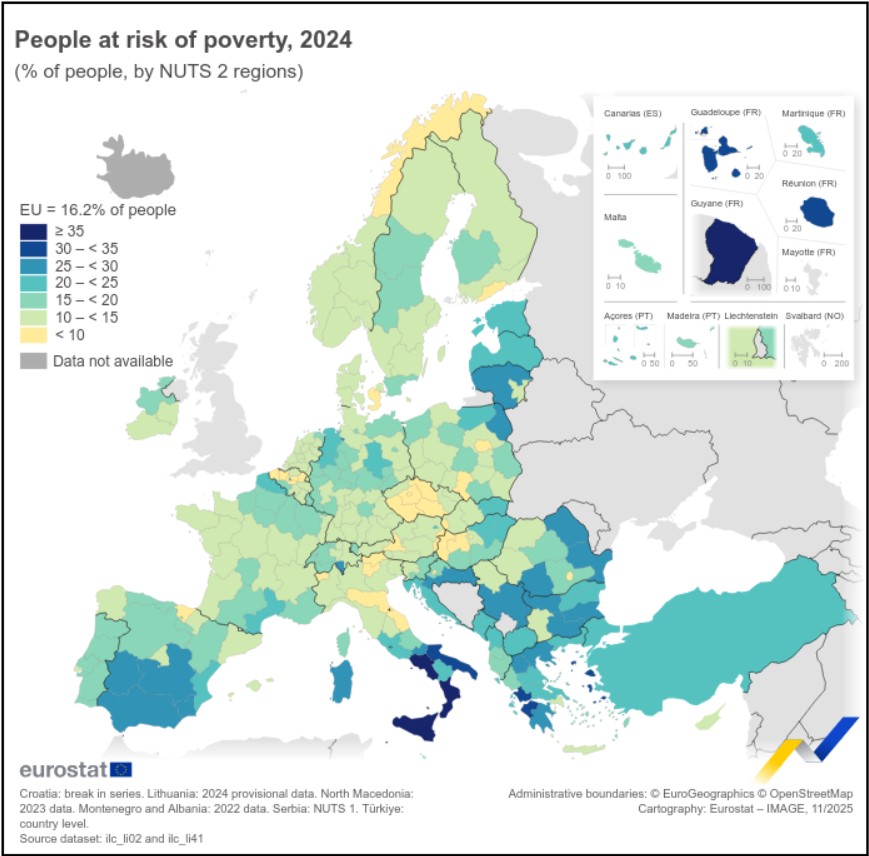

Si tratta di una dinamica al limite del colonialismo, della colonizzazione interna, e a volte anche oltre questo limite. Perché, difatti, sul podio delle tre regioni di paesi europei la cui popolazione è maggiormente a rischio di povertà troviamo la Guyana francese, (53,3%), Ciudad de Melilla (41,4%), e poi la Calabria (37,2%). E subito dopo, ci sono anche la Campania (35,5%) e la Sicilia (35,3%).

In Italia, sono in generale 13 milioni le persone che si trovano a rischio povertà, che significa, per le famiglie, l’incapacità di affrontare spese impreviste, di farsi una settimana di vacanza annuale lontano da casa, di saldare le ratue del mutuo, l’affitto o le bollette, di comprare mobilio nuovo se quello vecchio è usurato. Per i single, significa difficoltà a pagare l’abbonamento a internet, abiti nuovi, o potersi dedicare ad attività ricreative.

Ma queste persone sono evidentemente distribuite in maniera diseguale, secondo una distribuzione geografica che ha una netta linea di demarcazione dal Lazio in giù. In Italia settentrionale, non c’è una regione che non sia nella fascia tra il 10 e il 15% di rischio di povertà, ovvero sotto la media UE del 16,2%. Tolte le province e le regioni autonome, l’Emilia-Romagna e le Marche sono persino sotto la 10% (rispettivamente 7,3% e 9,6%).

Ma queste persone sono evidentemente distribuite in maniera diseguale, secondo una distribuzione geografica che ha una netta linea di demarcazione dal Lazio in giù. In Italia settentrionale, non c’è una regione che non sia nella fascia tra il 10 e il 15% di rischio di povertà, ovvero sotto la media UE del 16,2%. Tolte le province e le regioni autonome, l’Emilia-Romagna e le Marche sono persino sotto la 10% (rispettivamente 7,3% e 9,6%).

Con la mappa riportata qui a destra si ha la dimostrazione grafica di come la periferia della UE non sia tanto la periferia geografica, quanto quella economica e in un certo senso, di conseguenza, anche politica. Il Mezzogiorno è assimilabile ai territori “d’oltremare” – cioè i residui coloniali – di Francia e Spagna, e vive dinamiche di subalternità simili.

Territori abbandonati a se stessi o alla criminalità, dove salari e occupazione sono di bassa qualità, e da cui i centri economici prendono risorse, se ci sono, e manodopera a basso costo. Se questa dinamica aveva visto protagonista l’industria settentrionale negli scorsi decenni, con l’abbandono di strumenti per il riequilibrio dello sviluppo territoriale come la Cassa per il Mezzogiorno il divario è tornato ad aprirsi, mentre i centri italiani sono diventati parte di filiere comunitarie.

Ma la logica rimane la stessa. Un centro capitalistico procede con uno “scambio diseguale” nei confronti di un’altra area, per garantire i processi di valorizzazione e i profitti di una ristretta élite, e magari creando nel frattempo anche una frattura tra i lavoratori della propria e dell’altra zona, per essere sicuri che non ci siano alleanze tra subalterni che possano mettere in discussione questo processo.

Con la UE questa dinamica si è inscritta in un quadro continentale, dove è stata l’integrazione tra specifiche regioni a guidare il processo di sfruttamento della periferia da parte del core economico. Alcuni gruppi capitalistici italiani sono riusciti a trarne vantaggio, ma per il Mezzogiorno il futuro rimane lo stesso di quando migliaia di calabresi si ritrovavano a lavorare nelle fabbriche degli Agnelli.

I vincoli di bilanci europei amplificano questa divergenza, perché impongono una spesa che a Bruxelles chiamano “competitiva”, ma che nella realtà dei fatti, in Italia, significa ampi sussidi alle imprese che riescono a restare a galla nella crisi, togliendo fondi ad altri tipi di interventi, per non parlare poi della mancanza di una qualsiasi politica industriale. Il caso Ilva ne è l’esempio massimo.

Allo stesso tempo, per ristabilire un po’ di giustizia sulla mappa Eurostat, non si può non notare come, dalla rottura di questi vincoli, la periferia possa ottenerne grandi vantaggi. E con periferia, dunque, non si intende solo il Mezzogiorno, ma anche i residui coloniali prima accennati, o ancora i popoli dall’altra parte del Mediterraneo, imbrigliati anche loro nell’ingombrante presenza della UE. Le opportunità di lotta ci sono, vanno costruite con pazienza.

I dati Eurostat sui redditi netti confermano poi la situazione negativa per quelli delle famiglie italiane. Prendendo in considerazione una coppia standard senza figli in cui entrambi lavorano e guadagnano un salario nella media, si conferma come in Italia nel 2024 il totale a loro disposizione si sia fermato a 49.600 euro, che salgono a 50.700 se si esprime il valore a parità di potere d’acquisto con gli altri Paesi.

In base a quest’ultimo indicatore, in Francia una famiglia con le stesse caratteristiche può contare su quasi 58mila euro equivalenti e in Germania su quasi 73mila, poco meno del reddito di una famiglia Usa. Anche la Spagna, in termini di potere d’acquisto comparabile, distanzia l’Italia con quasi 54mila euro equivalenti. Nei Paesi Bassi si arriva a 81.900.

Sotto i redditi medi italiani troviamo solo i nuclei familiari nei paesi dell’Europa dell’est (37.400 euro equivalenti in Bulgaria, 39mila nella Repubblica ceca, 37mila in Croazia) e del Portogallo (39mila euro equivalenti). Il reddito medio annuo per persona, per questa tipologia di famiglia, in Italia è di soli 25mila euro equivalenti, inferiore del 12% rispetto ai 28,9mila euro che sono la media europea.

- © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO

Ultima modifica: stampa