Ci si può rammaricare di tante scelte fatte, ma chi “si pente” appare agli occhi del mondo doppiamente stupido. Una prima volta per aver fatto, senza averci riflettuto su bene, le scelte che oggi critica; una seconda volta per il tentativo di “rifarsi l’immagine” a distanza di tempo, con comodo, puntando a concentrare su di sé la benevolenza di un pubblico (ritenuto) boccalone.

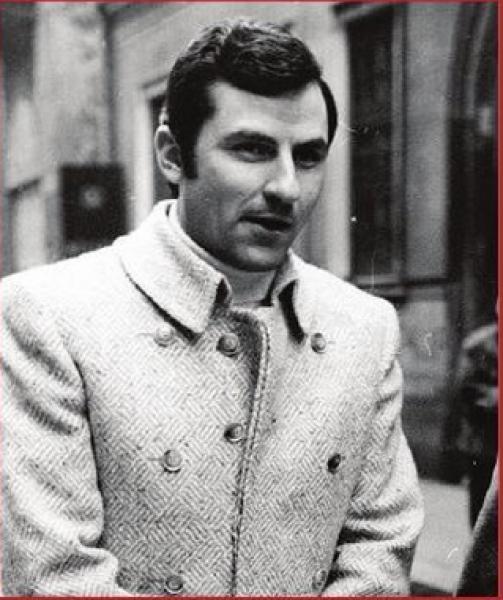

L’anniversario dell’uccisione di Luigi Calabresi, spietato commissario della “squadra politica” della questura di Milano alla fine degli anni ’60, è stato occasione per Eugenio Scalfari di un pentimento decisamente tardivo, ma – come tutti i “pentimenti” – per nulla innocente.

Sorvoliamo sul curioso “conflitto di sentimenti” di cui da una vita lo stesso Scalfari è protagonista, capace di assumere e promuovere a caporedattore di Repubblica quello che poi è tornato per dirigerla, Mario Calabresi. E al tempo stesso capace di costringere il figlio del defunto commissario a convivere pacificamente per anni con l’uomo condannato in via definitiva – dopo otto gradi di giudizio – come “mandante” dell’omicidio del padre, ovvero Adriano Sofri, ex capo assoluto di Lotta Continua e per almeno due decenni collaboratore, inviato, editorialista di quel giornale.

Plot da tragedia greca, certamente, che non avrebbe meritato questa coda melensa e falsaria. Anche perché l’accusa che gli viene ancor oggi rivolta dai giornali della destra più sguaiata è di aver firmato – nel 1971 – una normale lettera in cui decine di intellettuali chiedevano il trasferimento di Luigi Calabresi ad altro incarico o città, come prova di “sensibilità” dello Stato verso una città duramente colpita dalla strategia della tensione e che palesemente soffriva la presenza di un capo della “squadra politica” dichiaratamente ostile ai vari movimenti (sia operai che studenteschi) in piazza in quegli anni. Movimenti che spesso venivano brutalmente caricati dalla polizia e molto spesso per ordine espresso del suddetto commissario. Che nel frattempo era al centro dell’indagine giudiziaria sull’omicidio di Giuseppe Pinelli, precipitato dal quarto piano della Questura milanese. Per di più, proprio dal suo ufficio…

Plot da tragedia greca, certamente, che non avrebbe meritato questa coda melensa e falsaria. Anche perché l’accusa che gli viene ancor oggi rivolta dai giornali della destra più sguaiata è di aver firmato – nel 1971 – una normale lettera in cui decine di intellettuali chiedevano il trasferimento di Luigi Calabresi ad altro incarico o città, come prova di “sensibilità” dello Stato verso una città duramente colpita dalla strategia della tensione e che palesemente soffriva la presenza di un capo della “squadra politica” dichiaratamente ostile ai vari movimenti (sia operai che studenteschi) in piazza in quegli anni. Movimenti che spesso venivano brutalmente caricati dalla polizia e molto spesso per ordine espresso del suddetto commissario. Che nel frattempo era al centro dell’indagine giudiziaria sull’omicidio di Giuseppe Pinelli, precipitato dal quarto piano della Questura milanese. Per di più, proprio dal suo ufficio…

Ci sia concessa solo una piccola considerazione: fosse stato accolto quell’appello che ora Scalfari rinnega, magari con un trasferimento in Sardegna (allora considerato “punitivo”, tra i militari), il commissario Calabresi avrebbe avuto molte probabilità in più di restare vivo.

Quel che onestamente non è accettabile da un giornalista che ha avuto un grande peso sulla scena politica italiana è l’uso smisurato della menzogna nella ricostruzione di quei fatti.

Citiamo dal suo editoriale, invitando i lettori a consultare qualsivoglia fonte storica o cronachistica sul conflitto tra la fine degli anni ‘60 e tutti i ‘70.

“Era un periodo molto agitato della vita italiana. Quella politica, quella economica, quella sociale. Eravamo nella seconda metà degli anni Sessanta e quell’agitazione, cambiando spesso segno e misura, durò fino alla metà degli anni Ottanta…

L’inizio di queste tristi e lunghe vicende cominciò con la strage di piazza Fontana a Milano, quando una bomba piazzata all’interno della Banca dell’Agricoltura uccise 17 persone e provocò il ferimento di molte decine di impiegati e di clienti. Era il 12 dicembre del 1969. La magistratura aprì immediatamente un’inchiesta e un’analoga indagine fu portata avanti dalla polizia.

Due pennellate rapide che omettono con cura la matrice fascista della strage di Piazza Fontana, per ordine e con copertura dei servizi segreti italiani e statunitensi. Strana omissione, visto che stiamo parlando di fatti accertati anche giudiziariamente, con i colpevoli rimasti in libertà solo perché erano stati inopinatamente assolti durante il primo processo (e vale ovviamente il principio del ne bis in idem). Vicende che il giornalista Scalfari ha sicuramente seguito per decenni.

Due pennellate rapide che omettono con cura la matrice fascista della strage di Piazza Fontana, per ordine e con copertura dei servizi segreti italiani e statunitensi. Strana omissione, visto che stiamo parlando di fatti accertati anche giudiziariamente, con i colpevoli rimasti in libertà solo perché erano stati inopinatamente assolti durante il primo processo (e vale ovviamente il principio del ne bis in idem). Vicende che il giornalista Scalfari ha sicuramente seguito per decenni.

Omissione stranissima, inoltre, perché proprio quella strage e la strumentale criminalizzazione degli anarchici suonarono a tutti i movimenti d’allora come la prova provata che il potere (capitalista, democristiano, imperialista) non si sarebbe mai fatto da parte pacificamente, per via elettorale (com’era accaduto due anni prima in Grecia e come poi fu verificato solo quattro anni dopo dal Cile di Allende). Da lì, e non da altro, prese corpo e dimensione di massa quell’”innalzamento necessario del livello di scontro” che caratterizzò poi tutti gli anni ‘70, anche in forma di lotta armata.

Ma Scalfari si aggiusta fatti e personalità a un unico scopo: giustificare ex post la sua “firma” sotto quella lettera. E dunque traccia un quadretto molto edificante del commissario Calabresi in action:

“Tra gli investigatori c’era il commissario Luigi Calabresi, noto per la sua efficienza nel mantenimento dell’ordine pubblico e per la sua attenzione a non turbare ed anzi possibilmente a tranquillizzare i vari ceti che operavano nella città: il proletariato delle fabbriche, la borghesia delle professioni, degli affari, delle banche, e infine l’immigrazione dalle campagne meridionali che in quegli anni ancora continuava creando frizioni evidenti. Calabresi era molto attento a gestire un ordine pubblico che fosse in qualche modo al servizio dei vari ceti, distribuiti anche territorialmente in zone diverse. Quando si aprì il problema della strage in piazza Fontana Calabresi tentò in tutti i modi e avvalendosi anche dei vari “confidenti” della polizia di trovare una traccia criminale, gli autori di quell’accaduto che non aveva precedenti. Questa indagine dette pochissimi frutti, anzi quasi nessuno, tant’è che polizia e magistratura si orientarono in un certo senso ideologicamente: da un lato aprirono indagini verso gruppi ben noti di neofascisti, ma dall’altro puntarono sugli anarchici di cui c’era abbondanza anche perché si distinguevano nettamente in due parti non contrapposte ma profondamente diverse: una che non disdegnava di praticare violenza e l’altra che si limitava a predicare le tesi politiche dell’anarchia.

Dovrebbe esser noto soprattutto a Scalfari che la “pista anarchica” per Piazza Fontana fu decisa a livello governativo ben prima che la strage stessa fosse eseguita. Così come dovrebbe ricordare che il commissario Calabresi fu l’uomo scelto per avallarla operativamente, procedendo fin da subito con gli arresti di Pietro Valpreda, Giuseppe Pinelli e altri compagni assolutamente innocenti, ben prima che qualsiasi indagine fosse avviata.

Dovrebbe esser noto soprattutto a Scalfari che la “pista anarchica” per Piazza Fontana fu decisa a livello governativo ben prima che la strage stessa fosse eseguita. Così come dovrebbe ricordare che il commissario Calabresi fu l’uomo scelto per avallarla operativamente, procedendo fin da subito con gli arresti di Pietro Valpreda, Giuseppe Pinelli e altri compagni assolutamente innocenti, ben prima che qualsiasi indagine fosse avviata.

Dovrebbe esser noto anche a chi allora non era nato che Calabresi senior non poteva trovare nessuna “traccia” anarchica in quella strage. E lo sapeva benissimo, tanto che procedette per giorni in interrogatori “hard” pur di strappare una firma sotto un verbale, foss’anche in bianco. Quella sarebbe stata l’unica “prova” da sbandierare sui giornali o in un processo. Ma non l’ottenne perché trovò davanti a sé, in manette, non solo degli innocenti, ma anche degli uomini seri e veri. Ce ne sono di ancora vivi, tra quelli che hanno trascorso quei giorni nelle camere di sicurezza del quarto piano della Questura. Noi li ascoltiamo spesso, ricordano tutto. Se vuole Scalfari – da bravo giornalista – può farsi (di nuovo) raccontare come andarono le cose.

Perché quel che lui scrive sull’uccisione di Pinelli è meritevole di entrare in un famoso libello di Jorge Luis Borges che forse Scalfari conosce (indovinerà certamente il titolo…):

“Furono arrestati parecchi anarchici tra i quali un ferroviere che si chiamava Giuseppe Pinelli. Lui la violenza non l’aveva mai praticata ed anzi l’aveva esclusa dalle sue idee. Predicava l’anarchia e la predicava con grande efficacia tanto che era diventato uno dei dirigenti o per lo meno una personalità a cui tutti gli altri guardavano, anche molti che anarchici non erano ma facevano parte di schieramenti politici di sinistra. L’arresto era comprensibile ma non dette alcun risultato, anzi ne dette uno sommamente tragico per le persone coinvolte a cominciare dallo stesso Pinelli. Era stato fermato e trattenuto per tre giorni nella Questura che aveva la sua sede in via Fatebenefratelli. L’interrogatorio al quale era presente anche Calabresi fu molto duro anche se nelle testimonianze emerse che il commissario non praticò mai la violenza. Non si arrivava però ad alcun risultato perché Pinelli negava di aver commesso o organizzato o comunque simpatizzato verso le bombe di piazza Fontana; al contrario condannava quel tipo di azione che aveva privato della vita molte persone, appunto impiegati o clienti, di cui si ignoravano le idee politiche e persino lo stato sociale. L’interrogatorio comunque continuava perché in questi casi uno degli elementi che può cogliere qualche notizia dall’interrogato si sposa con la stanchezza e mentre i poliziotti si avvicendavano ed erano quindi freschi e riposati Pinelli era ormai straziato da ore e ore di interrogatorio.

Le “testimonianze” sono quelle degli altri poliziotti. E valgono tanto quanto quelle degli agenti che ancor oggi ammazzano “per sbaglio” una persona fermata, pestata, torturata. Meno di zero, insomma. Luigi Calabresi era il capo della squadra politica, il titolare di quella fase delle indagini; gli “interrogatori” avvenivano nel suo ufficio e secondo i suoi ordini; ogni schiaffo dato era dato da lui, qualunque fosse la mano che si alzava.

Le “testimonianze” sono quelle degli altri poliziotti. E valgono tanto quanto quelle degli agenti che ancor oggi ammazzano “per sbaglio” una persona fermata, pestata, torturata. Meno di zero, insomma. Luigi Calabresi era il capo della squadra politica, il titolare di quella fase delle indagini; gli “interrogatori” avvenivano nel suo ufficio e secondo i suoi ordini; ogni schiaffo dato era dato da lui, qualunque fosse la mano che si alzava.

A meno di non immaginare una squadra di polizia come una banda di anarchici, in cui ognuno fa quel che gli pare, mena schiaffi, tira pugni, minaccia o blandisce, mentre il “capo” si occupa di altre faccende…

Grosso modo è così che Scalfari descrive la “morte accidentale di un anarchico”:

“Ad un certo punto Calabresi fu chiamato dal Questore il quale aveva urgente bisogno di parlargli e lo aspettava nel suo studio. Il commissario andò nella stanza del Questore mentre l’interrogatorio continuò senza di lui. Ad un certo punto Pinelli cadde dalla finestra della stanza situata al quarto piano e morì prima di arrivare in ospedale.”

Ops, mi sono distratto un attimo e l’innocente si è buttato di sotto… Anzi, no:

“La Polizia parlò di suicidio, la piazza di omicidio, la magistratura stabilì che era caduto per un malore.”

Ai giovani va ricordato il nome di quel brillante magistrato che formulò per l’uccisione di Giuseppe Pinelli una ipotesi così rara e fantastica che nella storia processuale di tutta l’umanità non era mai apparsa, né mai più apparirà: un malore attivo. Ovvero Pinelli si sarebbe effettivamente sentito male, accasciandosi sulla sedia; un agente misericordioso avrebbe aperto la finestra per dare aria alla stanza (si fumava molto, a quei tempi…), e negli spasmi del malore Pinelli – già in là con gli anni – avrebbe sorpreso tutti i giovani poliziotti con uno scatto felino…

Ai giovani va ricordato il nome di quel brillante magistrato che formulò per l’uccisione di Giuseppe Pinelli una ipotesi così rara e fantastica che nella storia processuale di tutta l’umanità non era mai apparsa, né mai più apparirà: un malore attivo. Ovvero Pinelli si sarebbe effettivamente sentito male, accasciandosi sulla sedia; un agente misericordioso avrebbe aperto la finestra per dare aria alla stanza (si fumava molto, a quei tempi…), e negli spasmi del malore Pinelli – già in là con gli anni – avrebbe sorpreso tutti i giovani poliziotti con uno scatto felino…

Una versione che probabilmente ha aiutato Dario Fo a guadagnare i Nobel per la letteratura, ma a cui giustamente nessuno poteva prestar fede. Ma Gerardo D’Ambrosio, poi “ripulito” nell’immagine dalle indagini per Mani Pulite e ancor più dal seggio senatorio nelle fila del Pci-Pds-Ds e chi si ricorda più, fu capace di tanto. Strano che Scalfari non lo ricordi.

Forse perché a lui della Storia ormai non frega più molto, infondo. Gli interessava solo arrivare a scrivere perché firmò quella lettera quasi “a sua insaputa” – era diventato parlamentare, nel frattempo – facendosi perdonare poi dalla vedova vari decenni dopo e citando a testimone il figlio ormai assiso su quella che era stata la sua poltrona di direttore, nel giornale da lui fondato.

Tutto qui. Borges saprebbe cucinarlo per bene. Ma noi non siamo grandi scrittori, specie quando l’indignazione ci sale oltre i livelli di guardia.

- © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO

Ultima modifica: stampa