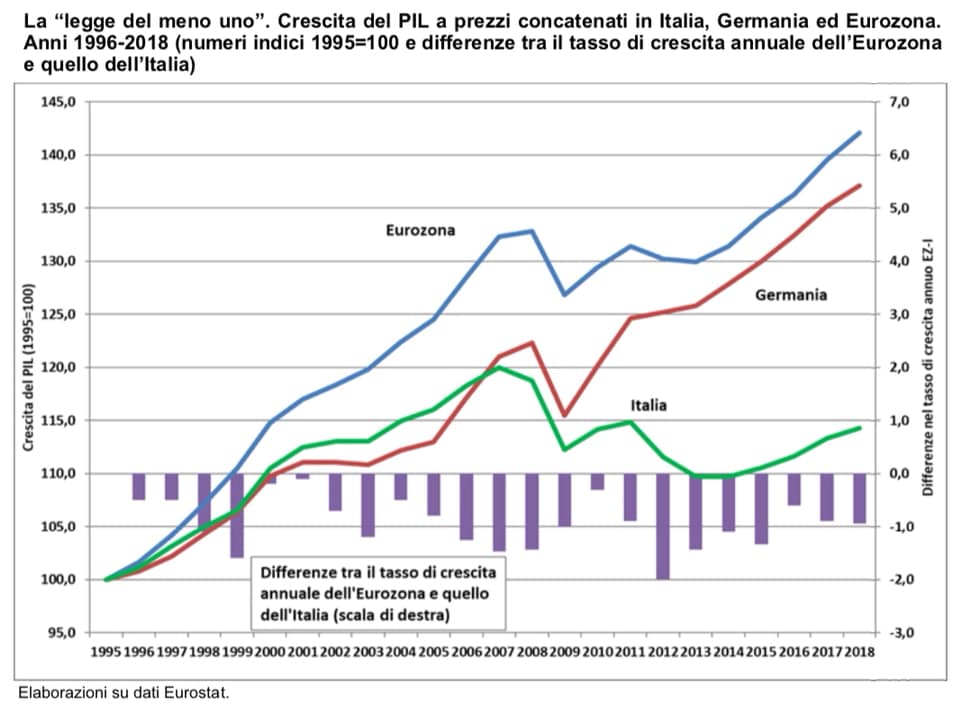

La crisi finanziaria del 2008, che ha investito tutto l’occidente, ha segnato un punto di svolta del nostro paese che potrebbe essere un punto di non ritorno. Dal 1995 ad oggi il PIL italiano è cresciuto ogni anno (in media) un punto in meno di quello dell’Eurozona: questo mostra che il problema dell’economia italiana risale a prima dell’ingresso nell’euro. Tuttavia, dopo il 2008 la differenza con gli altri paesi europei, a cominciare dalla Germania, è cresciuta in maniera costante e inesorabile. Cosa è successo nel 2008?

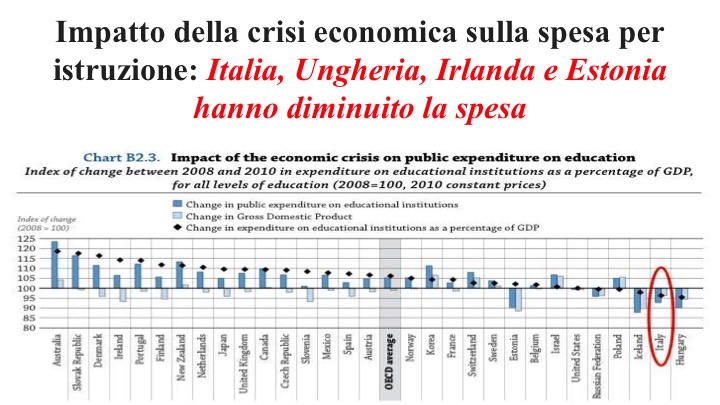

Il 2008 è l’anno in cui è stata varata l’infausta legge 13/2008 con un taglio di 1,5 miliardi al fondo di finanziamento dell’università che ha comportato una contrazione del 20% del sistema nazionale universitario e della ricerca. L’Italia dal 2008 in poi è stata tra i pochi paesi a tagliare risorse in istruzione

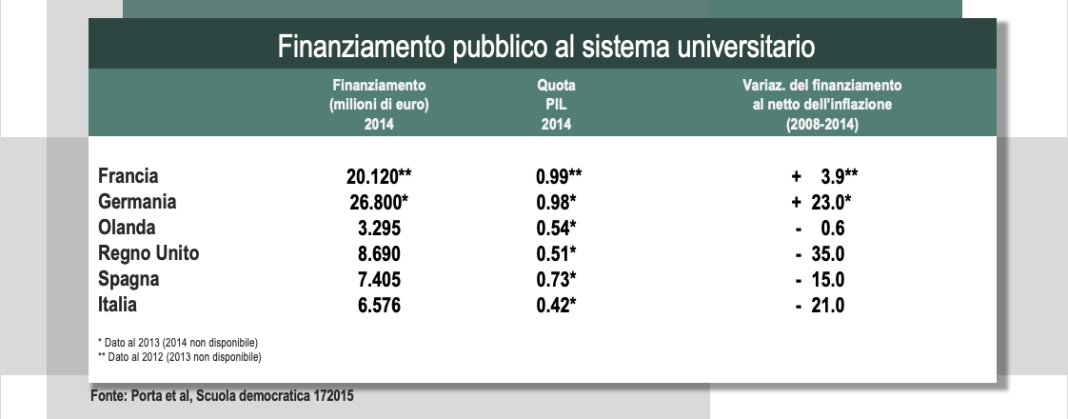

Questo taglio è andato di pari passo con una crisi economica che ancora perdura così come il nostro paese persiste come fanalino di coda in Europa per la spesa in istruzione rispetto alla spesa pubblica (o al PIL). Nel periodo tra il 2008 e il 2014 l’Italia l’ha tagliato il 21% della spesa universitaria mentre la Germania l’ha aumentata del 23% e la Francia, che pure non naviga in buone acque, del 4%. (La variazione per il Regno Unito è dovuta alla crescita delle tasse universitarie a 9000 sterline/anno a causa dei tagli effettuati dal governo Cameron). Le cause del declino italiano non sono né la crisi del 2008 né l’introduzione dell’euro ma una serie di fattori che andranno analizzati in dettaglio in separata sede: tuttavia nel 2008 il nostro paese ha alzato bandiera bianca ed il disimpegno nella spesa in istruzione ne è la cartina di tornasole.

Il ministro (ora dimissionario) Lorenzo Fioramonti ha provato a invertire questa tendenza in maniera netta, chiedendo 2 miliardi di euro per la scuola ed uno per l’università: i primi sono arrivati mentre per l’università non c’è nulla. Fioramonti ha lamentato che sarebbe servito più coraggio da parte del Governo per garantire quella “linea di galleggiamento” finanziaria in un ambito così cruciale come l’università e la ricerche: se non si capisce bene da dove sarebbero venute le risorse è anche vero che i salvataggi delle banche (per esempio) hanno sempre un canale preferenziale.

Tuttavia, l’entità del finanziamento è solo uno dei punti attaccati dal governo Berlusconi (legge Gelmini) e consolidati dai governi successivi. Ci sono altri due aspetti ugualmente importanti in cui avremmo apprezzato uno sforzo da parte del Governo e che invece sono stati del tutto sottovalutati.

Da una parte la modalità di distribuzione del finanziamento e dall’altra l’indipendenza dell’università e della ricerca dall’ingerenza politica. Su entrambi questi temi non abbiamo visto segnali apprezzabili, quasi che ormai si dia per scontato l’impianto che è stato costruito dal ministro Gelmini e da quelli successivi. Tutta la politica distributiva, realizzata principalmente da ANVUR dietro le parole “meritocrazia” e “valutazione”, è improntata all’effetto San Matteo: “perché a chiunque ha sarà dato e vivrà nell’abbondanza; ma a chi non ha sarà tolto anche quello che ha” (Vangelo di Matteo 25, 29).

Per fare un esempio di questo effetto è sufficiente ricordare che tra il 2012 e il 2019 il turn-over al Politecnico di Milano è stato del 121% (cioè i docenti sono aumentati), alla Statale del 77%, mentre è stato del 47% alla Sapienza e del 44% a Tor Vergata. Queste differenze si sono verificate perché il turn-over di ciascun ateneo è definito da un complesso e oscuro algoritmo finanziario, che rapporta il costo dei docenti in servizio alle entrate delle università.

Ma le entrate dipendono da quanto sono abbienti le famiglie degli studenti, a Milano e a Roma, e da quanto sia possibile tassarle. Più docenti significa più corsi: maggiori possibilità di attrarre studenti e quindi di incassare ancor più. Questo tipo di politica distributiva sta dando luogo a una desertificazione di intere aree geografiche (il meridione e le isole) ma anche di diversi settori disciplinari.

L’altro aspetto riguarda l’indipendenza della ricerca dal potere politico. Il Governo Renzi nel 2016 provò a mettere le mani sulle nomine dei professori attraverso le contestate “Cattedre Natta”. Nella Legge di bilancio, il Governo ha previsto la creazione di una nuova Agenzia Nazionale della Ricerca il cui Presidente è scelto e nominato direttamente dal Presidente del Consiglio e ben 5 membri su 8 del direttivo sono sotto il controllo politico diretto del governo poiché nominati da vari ministri. Si tratta di una ingerenza allarmante che non ha uguali al mondo.

Il quadro generale rimane però quello di comprendere quale sia il ruolo della formazione nello sviluppo economico: alla fine la sottovalutazione politica della ricerca ha questa radice ed è qui che si nasconde il rospo. In genere, però, nel dibattito pubblico (o forse, sarebbe meglio dire, nella propaganda di regime) il problema della mancata crescita è spostato addossando la responsabilità alla formazione, scuola o università che sia, con l’idea che nello stato in cui si trova non sia capace di formare al mondo del lavoro.

Da questo approccio discendono linearmente la valutazione (Anvur, Invalsi), l’alternanza scuola-lavoro e le altre riforme dell’istruzione cui abbiamo assistito negli ultimi vent’anni. Da questo approccio segue dunque una involuzione programmata del sistema dell’istruzione che si dovrebbe adeguare a un sistema imprenditoriale (il mondo del lavoro) che richiede sempre meno personale con alta formazione. In questo schema la ricerca perde non solo la sua centralità ed anche il suo senso stesso: come disse Silvio Berlusconi “perché dobbiamo pagare uno scienziato quando facciamo le scarpe più belle del mondo”?

D’altra parte la presenza di un’attività di ricerca che sia di livello internazionale, è una condizione necessaria ma non sufficiente per lo sviluppo economico. Il sistema formativo deve creare delle conoscenze e delle capacità che rappresentano il potenziale indispensabile per poi riuscire a innovare (a 360 gradi!) e a dare così impulso al sistema economico. Tuttavia, queste capacità, se non sono inserite in un sistema imprenditoriale e industriale adeguato, non possono di per sé generare sviluppo economico.

Il problema del nostro paese è quello di essere il fanalino di coda nella quota di occupati nei settori ad alta conoscenza, cioè quei settori ad alta intensità tecnologica che rendono possibile lo sviluppo di beni che più difficilmente sono prodotti anche da altri paesi. Così come l’Italia “eccelle” nell’occupare la penultima posizione per quanto riguarda la spesa in ricerca e sviluppo delle imprese. Il problema è dunque capire come realmente si realizza il nesso tra formazione, sviluppo scientifico, tecnologico e economico al di là delle favole ideologiche che ci vengono raccontate da qualche decennio e che, chiaramente, non funzionano.

Istruzione e sviluppo economico sono due facce della stessa medaglia: questa dovrebbe essere la questione cruciale, il rospo, da mettere al centro dell’agenda politica, che separa due visioni economiche e sociali completamente diverse e che invece continua ad essere assente.

* da Roars – Return on Academic Research, con il permesso dell’Autore.

- © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO

Ultima modifica: stampa