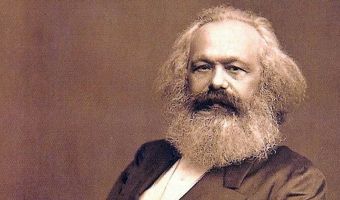

L’imprenditore nel modo di produzione capitalistico, realizza profitti, attraverso il meccanismo dell’accumulazione, che provengono sempre dallo sfruttamento attraverso la legge scientifica dell’estorsione di plusvalore dalla forza lavoro. Tutto questo è fondamento della scienza del marxismo. In relazione a questa sua affermazione del modello e metodo scientifico, Marx si appassiona, ponendosi sempre la questione se egli stesso, stia facendo scienza o meno.

Nella storia economica della tradizione marxista si designa quindi anche il materialismo storico e il materialismo dialettico, come possibilità di approcciare a quelli che sono gli apparati concettuali.

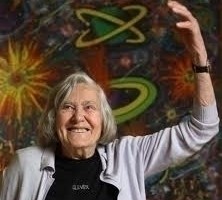

Geymonat, il più eminente filosofo marxista italiano del XX secolo, sostiene che l’idea secondo cui la razionalità può essere discussa solo attraverso l’applicazione di determinati metodi predeterminati è il risultato di un dogmatismo irragionevole. Per Geymonat, la storia è il garante dell’oggettività della scienza.

Il fatto che la scienza si imponga attraverso le sue scoperte e le relative applicazioni pratiche la colloca come il principale campo di riflessione; ciò è valido per qualsiasi filosofia che vada oltre la mera speculazione e abbia il potere di influire sulla realtà effettiva. La verità, secondo Geymonat, alimenta il processo rivoluzionario, trasformando la teoria in pratica e diventando essa stessa prassi rivoluzionaria.

Questa riflessione assume un’importanza significativa in quanto smantella visioni dogmatiche e riduttive della scienza, aprendo la porta a un confronto sulle nuove frontiere delle ricerche linguistiche e sottolineando l’importanza della storicità nell’analisi della storia della scienza.

C’è quindi un antidogmatismo critico con un’apertura verso la storicità nell’analisi di storia della scienza.

Le teorie che vengono riportate, più a carattere scientifico, pongono al centro il passaggio dalla teoria alla prassi e la storicità della verità e della realtà. Ma bisogna ben considerare che realtà e apparenza sono due cose differenti. Questo è ciò che viene enunciato dalla teoria del riflesso.

Oggi le informazioni sono completamente distorte da una comunicazione deviante, che funziona rispetto a quelli che sono gli interessi del capitale.

Non possiamo affidarci al pensiero quotidiano e alla comunicazione, nemmeno in quella che viene presentata come scienza. Da questo punto di vista prevale fortemente il principio della causalità, un contenuto allo stato pratico nell’indagine marxiana che va letta come causalità nella storia dell’analisi economica.

Anche in questo ambito, come relativamente alla distinzione sugli scritti giovanili e di Parigi, è sbagliato accettare una scissione su scienza della natura e scienze umane. Non c’è una differenza fra biologia, fisica, scienze sociali, storia e filosofia. Bisogna infatti assumere una concezione unitaria della conoscenza attraverso il metodo, quello dialettico. La specificità certamente rimane, ma non bisogna cadere nel cosiddetto scientismo, che è la critica estensione al mondo umano delle leggi della natura, ma non si può neanche definire il dualismo metodologico secondo il quale bisogna mettersi alle spalle qualsiasi differenza.

Ciò che nel Novecento è stato definito come paradigma essenziale, ossia la separazione tra mondo della natura e mondo dello spirito, è stato di gran lunga superato, pertanto, l’analisi delle leggi economiche deve essere affrontata come l’analisi delle leggi naturali.

La scienza, quindi, indaga la natura intima, il movimento reale di una cosa e non si ferma con un movimento apparente percepibile con i sensi.

E quindi bisogna fare ricorso ad una nuova concezione della realtà. Geymonat utilizza un termine affascinante: il patrimonio scientifico tecnico, ossia la complessità del fenomeno della scienza, che non può essere ridotto alle sole analisi di tipo logico-formale dalle teorie generali, ma riguarda altri campi: le applicazioni tecniche, sociali, il passaggio da una teoria scientifica a un’altra e non si possono chiarire con i nessi della scienza come giochi tra loro interconnessi.

I nessi scientifici non sono meramente disciplinari. Il punto di partenza è costituito dall’analisi delle riflessioni precedenti.

Con tale approccio Marx ci dice, per esempio, sulla concorrenza economica, «un’analisi scientifica della concorrenza impossibile quando si è capita la natura intima del capitale, proprio come il moto apparente dei corpi celesti, è intelligibile solo a chi ne conosca il movimento reale, ma non lo percepisce con i sensi».

La verità che ci fornisce la scienza non è una verità di tipo assoluto, ma relativa.

Questo ragionamento ci conduce a riflettere in modo specifico sulle diverse sezioni dei primi testi di Marx maggiormente finalizzati alla critica dell’ economia politica ( come ad esempio Miseria della Filosofia e poi Lavoro salariato e capitale ) . È imperativo procedere con la lettura capitolo per capitolo, accompagnati dalla riflessione di Marx sulle varie componenti che contribuiscono al salario, al prezzo e al lavoro.

Riguardo alla questione della scienza, affrontata da Marx già nell’ impostazione di questi testi , ci indica che l’applicazione della scienza e l’introduzione di nuove macchine nella divisione del lavoro riducono i costi di produzione, incrementano la produzione, ma generano anche un significativo impatto sulla società.

Marx evidenzia un limite importante: se da un lato l’applicazione della scienza può ridurre il numero dei lavoratori, le macchine non possono completamente sostituire l’essere umano.

Karl Marx osservò già nel 1848 che l’automazione separa il lavoro dalla produzione di oggetti finiti e trasforma il lavoratore in un’appendice della macchina.

E qui introduciamo un tema, ovvero l’attuale massimo sviluppo della scienza con l’intelligenza artificiale, una novità assoluta. Ma qual è il suo impatto ambientale nei sistemi di produzione? L’industria estrattiva di risorse naturali, l’uso di risorse in esaurimento, compromettono in modo irreparabile alcune parti del pianeta? Le guerre capitaliste imperialiste hanno a che fare solo col petrolio, o hanno a che fare con il coltan, ecc. ?

L’introduzione dell’intelligenza artificiale ha infatti nascosto i cosiddetti crowdworking, il lavoro fantasma di coloro che permettono la corretta funzionalità dei sistemi alla base della nuova rivoluzione tecnologica: catena di approvvigionamento, del lavoro on-demand e delle tradizionali mansioni nel settore dei servizi, si evidenziano forme di sfruttamento presenti in tutte le fasi del processo produttivo legato all’intelligenza artificiale (IA).

Questo sfruttamento si estende dal settore minerario, dove le risorse vengono estratte e trasportate per creare l’infrastruttura centrale dei sistemi di IA, fino al settore del software, in cui la forza lavoro distribuita viene compensata con pagamenti minimi per unità di lavoro o microtask.

È importante sottolineare che questi lavoratori contribuiscono in modo significativo al funzionamento dei sistemi di intelligenza artificiale, svolgendo attività ripetitive che supportano le operazioni apparentemente “magiche” di tali sistemi. Tuttavia, spesso non ricevono il riconoscimento adeguato al loro contributo essenziale nel rendere possibile il corretto funzionamento di tali sistemi. In alcuni casi, i lavoratori sono addirittura chiamati a simulare direttamente il comportamento di un sistema di intelligenza artificiale.

Tutti i lavoratori, precari e sottopagati, sono trattati come persone che non pensano e che devono prendere soltanto quello che il capitale vuole dare. Questo approccio, nonostante i suoi svantaggi in termini di scala, genera riduzioni dei costi e aumenti dei profitti. Tuttavia, nasconde quanto il corretto funzionamento del sistema dipenda dal fatto che i lavoratori remoti siano pagati salari appena sufficienti a coprire le spese vitali.

Kate Crawford nel suo libro Né intelligente, Né artificiale, individua finemente questo fenomeno, in cui l’inizio del processo di meccanizzazione, sebbene ha costituito una rivoluzione all’interno dei processi produttivi, poté veramente ampliarne le capacità delle società industriali solo quando associata a una crescente disponibilità di energia derivata dai combustibili fossili.

Ciò, contemporaneamente all’incremento della produzione,coincise con una significativa trasformazione nel ruolo del lavoro nei confronti delle macchine. Inizialmente concepite come aiuto ai lavoratori ai fini di risparmiare lavoro, le macchine divennero rapidamente il fulcro dell’attività produttiva, influenzando la velocità e la natura del lavoro, il quale non era più il risultato dello sforzo umano, ma i lavoratori furono costretti ad adattarsi alle esigenze specifiche delle macchine, ai loro ritmi.

Il dominio della scienza introduce il concetto di causalità e, di conseguenza, una critica dell’economia politica. Questo dominio complessivo ci permette di comprendere che non esiste una “scienza della cultura” separata, relegata ai filosofi e poi , c’è una “scienza del sociale” che appartiene, per così dire, maggiormente agli scienziati.

La fauxtomation non sostituisce direttamente il lavoro umano; piuttosto, lo ricolloca e lo disperde nello spazio e nel tempo. Questo fenomeno aumenta la separazione tra il lavoro svolto e il valore generato, svolgendo una funzione ideologica. I lavoratori, alienati dai risultati del loro lavoro e isolati dagli altri che eseguono compiti simili, diventano più vulnerabili allo sfruttamento da parte dei datori di lavoro. Questo è evidente nei compensi estremamente bassi percepiti dai crowdworkers in tutto il mondo.

Un aspetto critico per i lavoratori della fauxtomation e di altre forme di lavoro simili è la loro sostituibilità. Il loro impiego può essere facilmente sostituito da un altro crowdworker o perfino da un sistema più automatizzato in qualsiasi momento, generando un costante senso di precarietà e incertezza per chi svolge tali mansioni.

Questo fenomeno è un serpente che si morde la coda, per cui chi governa realmente è il capitalismo della sorveglianza, quella sui dipendenti, per realizzare informazioni e riutilizzare informazioni sempre più in dettaglio per l’efficienza della produzione, il sistema di estrazione dei dati, l’incapacità della funzionalità e dell’orizzonte cognitivo.

La nostra riflessione dovrebbe riguardare maggiormente lo sviluppo della tecnologia che spesso nasce all’interno dell’apparato industriale militare e che il potere usa per fini extra-militari e ad avvantaggio della logica del capitale. Le più grandi aziende militari sono a forte partecipazione statale, riscontrando una ibridazione con società pubbliche e private.

Quindi l’intelligenza artificiale e l’uso avanzato della scienza acuiscono le asimmetrie di potere, al servizio delle sue strutture. Per tale ragione è bene ricordare che lo stesso potere è il problema di giustizia nella società, e così si pone il problema dei diritti dei lavoratori, dello sfruttamento, per esempio, dei dati e che quindi supera la questione etica.

Proviamo a ribaltare le logiche e mettiamo in primo piano la salvaguardia del bene comune, degli interessi dei lavoratori, di chi è privo di potere.

Il modo di produzione della vita materiale, quindi, condiziona in generale il processo sociale, politico e spirituale della vita. Marx afferma «non la coscienza degli uomini determina il suo essere, ma il loro essere sociale determina la loro coscienza». Quindi le questioni economiche vanno affrontate dando priorità ai rapporti di produzione, alle questioni prettamente politiche.

La riflessione di Geymonat ci rammenta che ogni nostra contemplazione deve assumere una natura politica. La sua adesione al Partito Comunista e la partecipazione alla Resistenza non sono coincidenze; esse derivano dalla sua ricerca di uno statuto conoscitivo, di un realismo che esplora la realtà nella sua dimensione dinamica e flessibile, evitando di fossilizzarsi in concezioni assolute.

La corretta ricostruzione della storia delle scienze sociali in Europa nel XX secolo e nei primi anni del XXI secolo richiede una distanza critica da quelle interpretazioni di carattere separato e dualistico dell’univocità dell’opera e del metodo scientifico di Marx. È un grande errore interpretativo e di logica dialettica e filosofica porre una separazione tra Marx come filosofo e Marx come scienziato; al contrario, si sottolinea la necessità di rifiutare l’idea della filosofia come un discorso umanistico separato dalla scientificità economica. L’approccio corretto è di accogliere Marx nella sua totalità e continuità, senza stabilire divisioni nette.

Da questo punto di vista richiamarsi al metodo dialettico significa, oggi,riconoscere la necessità di ampliare anche a noi stessi la nozione di ragione, riassumendo sempre costantemente nelle nostre analisi, la contraddizione, cioè arrivare sempre dal generale alla negazione per superare appunto questa negazione.

Marx emerge allora come uno scienziato innovatore che respinge le interpretazioni dualistiche, riportando costantemente il discorso alle contraddizioni piuttosto che ai dualismi. Inoltre, riconduce la questione della ricostruzione della storia nell’ambito dell’economia politica. La sua prospettiva non solo sfida i paradigmi dualistici tradizionali, ma contribuisce anche a una comprensione più profonda delle dinamiche sociali attraverso un approccio scientifico che abbraccia la complessità e le contraddizioni dell’analisi sociale.

- © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO

Ultima modifica: stampa