La recensione di Carlo Formenti al volume "Rottamare Maastricht. Questione tedesca, Brexit e crisi della democrazia in Europa" con saggi di Aldo Barba, Massimo D’Angelillo, Steffen Lehndorff, Leonardo Paggi e Alessandro Somma, appena uscito da DeriveApprodi. A seguire il testo dell'introduzione che apre il volume.

*****

Agli osservatori più attenti non dev’essere sfuggito che l’inopinata conversione del Presidente del consiglio Renzi al partito dei critici dell’Europa contiene una buona dose di messa in scena (attaccare l’austerità, se nel contempo si ribadisce l’impegno a rispettare i vincoli Ue in materia, suona poco credibile).

Pur subodorando la teatralizzazione – che mira a captare il consenso di un elettorato irritato con le oligarchie europee – i media, i quali non cessano di diffondere il verbo euro liberista, si sono premurati di invitare alla prudenza, celebrando le virtù del modello tedesco e invitando a non mollare la presa sulla barra del timone, onde non perdere la scia della nave ammiraglia pilotata da Frau Merkel. Ma quali sarebbero le “virtù” in questione? Assai meglio dei media, ce lo spiega un libro a più mani (scrivono Aldo Barba, Massimo D’Angelillo, Steffen Lehndorff, Leonardo Paggi e Alessandro Somma) appena uscito da DeriveApprodi: Rottamare Maastricht. Questione tedesca, Brexit e crisi della democrazia in Europa.

Il modello tedesco, imposto a tutti gli stati membri della Ue con le buone o con le cattive (per le cattive vedi il caso greco), si fonda sull’assoluta priorità attribuita alla lotta all’inflazione e all’equilibrio di bilancio (l’ultimo obiettivo, sancito dai trattati, è stato perfino integrato in alcuni ordinamenti costituzionali, fra cui il nostro).

Dal punto di vista “filosofico”, ciò trova fondamento nelle teorie ordoliberiste – nate fra le due Guerre mondiali – che elevano la concorrenza a principio supremo dell’economia di mercato: un mercato concepito come costruzione politica da difendere e proteggere sulla base di un ferreo sistema di regole. Ecco perché, nel libro di cui stiamo parlando, s’insiste giustamente – sulla scia delle tesi di Pierre Dardot e Christian Laval – sul fatto che l’ordoliberismo non vuole "indebolire" lo stato, ma gli affida, al contrario, il compito decisivo di promuovere e garantire la concorrenza.

Al principio filosofico corrisponde, sul piano pratico, l’obiettivo di aumentare la competitività del sistema in modo da favorire le esportazioni, che vengono a occupare il posto della domanda interna come principale fattore di crescita. Peccato che la crescita tedesca sia significativamente inferiore a quella americana, e che il tanto celebrato modello tedesco contribuisca ancor più a rallentare la crescita dei partner europei. Ciò avviene per varie ragioni. In primo luogo, perché non tutti i paesi possono avere esportazioni nette positive: gli avanzi permanenti degli uni generano i disavanzi permanenti degli altri. Poi perché l’altra faccia degli aumenti di competitività è l’attacco a salari e welfare, attacco che, riducendo i redditi dei lavoratori, contrae la domanda interna. In Germania l’impatto di tale politica si è fatto sentire con la proliferazione di mini-jobs, working poor e disuguaglianze, mentre negli altri paesi europei ha provocato effetti ancora più tragici, dovuti al divieto ai finanziamenti monetari dei deficit per i debiti pubblici, e alla concorrenza fra stati, che offrono profitti più elevati alle imprese abbassando i salari, flessibilizzando la forza lavoro, riducendo la pressione fiscale grazie ai tagli alla spesa sociale, privatizzando tutto il privatizzabile, ecc.

Tuttavia non siamo di fronte a “errori”, e neppure all’incapacità di riconoscerli (benché i loro effetti negativi siano ormai evidenti): il punto è che il modello tedesco non mira alla crescita, bensì a ottenere una ridistribuzione dei redditi a favore del capitale e a danno del lavoro, perché i capitalisti preferiscono meno crescita e più profitti, piuttosto del contrario. Il che è evidente anche nel caso degli Stati Uniti, dove si è ugualmente tentato di far convivere la crescita con tassi crescenti di disuguaglianza, con la differenza che non si è puntato sulle esportazioni ma sull’aumento dell’indebitamento. Risultato: la crescita c‘è stata, ma poi è puntualmente arrivato il contraccolpo della crisi finanziaria.

Insomma: il modello liberista genera disastri in entrambe le varianti. Funziona solo per spostare ricchezza dal basso verso l’alto, ma al prezzo di instaurare un ordine oligarchico che distrugge democrazia e diritti del lavoro, e che fa lievitare la tensione sociale fino a livelli di rottura, come ha certificato il voto del popolo inglese contro l’Europa. Si può spezzare il circolo vizioso e riattivare il binomio crescita-equità sociale? Per farlo, argomentano alcuni coautori del libro, occorrerebbe riformare l’Europa dal basso e da sinistra. Personalmente, ritengo che tale prospettiva sia del tutto irrealistica, mentre condivido l’idea che (cito dalla Introduzione): “una ripresa del potere democratico si può determinare, anzitutto, solo ritornando dall’atmosfera rarefatta e irrespirabile della governance al terreno corposo e vitale della sovranità nazionale”. Rottamare Maastricht appunto. Una tesi che sostengo a mia volta in un saggio che approderà in libreria il prossimo 13 ottobre (La variante populista, DeriveApprodi).

* * *

Introduzione a "Rottamare Maastricht. Questione tedesca, Brexit e crisi della democrazia in Europa" (DeriveApprodi)

di Leonardo Paggi

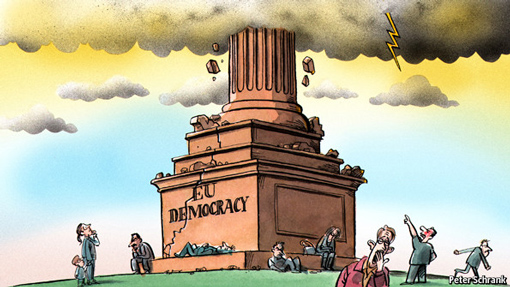

La proposta di rottamare Maastricht con cui abbiamo scelto di riassumere il senso del volume, è nata dalla convinzione che il grande sogno dell’unità europea ha finito per legittimare un ordine oligarchico frontalmente contrapposto alla democrazia e ai diritti del lavoro. Senza il potere delle istituzioni sovranazionali oggi esistenti mai sarebbe stato possibile originare la regressione politica, economica e sociale in cui sta vivendo l’Europa di oggi.

1. La creazione della moneta unica ha fatto sì che si sia a lungo guardato a Maastricht come all’inizio, alla prima tappa, della costituzione di un Europa federale. In realtà a quella scelta si giunge attraverso una esplicita involuzione programmatica, ricostruita nei dettagli da Alessandro Somma, che è approdata a una netta dissociazione tra moneta e stato considerati, ancora negli anni Settanta, come assolutamente inscindibili.

Una vasta esperienza storica sta a testimoniare che solo la creazione di un potere politico fondato sulla unificazione del debito e delle bilance dei pagamenti può portare alla creazione di mercati in espansione. Parla in questo senso, anche se in modi tra loro molto diversi, l’esperienza degli Stati uniti, dell’Italia e della Germania nella seconda metà del xix secolo. In tutti questi casi l’unificazione politica è premessa indispensabile di un più lungo processo di unificazione economica che si traduce nella costituzione ed espansione del mercato interno. Maastricht capovolge, mette scientemente sulla testa, questo rapporto tra politica ed economia. L’obiettivo dichiarato del mercato unico non è in questo caso quello di creare più sviluppo, bensì, nelle parole di Padoa Schioppa, membro autorevole del comitato Delors, di «abbandonare definitivamente il modello di stato centralizzato forgiato dalle grandi monarchie europee» [2].

L’attacco alla sovranità dello stato perseguito a vantaggio della libertà delle grandi masse di capitale finanziario si traduce in un’opera di contenimento e di disciplinamento di tutti i fattori che precedentemente hanno reso possibile la crescita. Il processo di integrazione fornisce dividendi ai paesi europei che ne fanno parte solo fino a quando rimane nei limiti di una unione doganale e di una politica agricola comune. L’eliminazione delle barriere tariffarie è infatti un utile incentivo addizionale per uno sviluppo che ha solide radici nelle politiche keynesiane attivamente perseguite dallo stato nazione europeo che si rilegittima per questa via, dopo la pesante sconfitta subita nella Seconda guerra mondiale.

L’unificazione monetaria si accompagna alla ufficializzazione di una cultura della stabilità che mette in primo piano la lotta all’inflazione e l’equilibrio di bilancio. L’unificazione monetaria entra per questa via in aperta contraddizione con l’unificazione economica, rovesciandosi addirittura in una esasperazione delle distanze e delle differenze tra i paesi componenti l’Ue. La interpretazione che del trattato danno a caldo le figure più rappresentative di Bankitalia, su cui si sofferma diffusamente Leonardo Paggi, esprime compiutamente, ben oltre il caso italiano, il significato coscientemente restauratore del trattato che formalizza e mette in costituzione l’abbandono delle politiche di sviluppo, a partire dalla sconfitta che il movimento operaio ha già subito nel decennio precedente nei più importanti paesi europei.

E tuttavia sarebbe sbagliato rappresentare Maastricht come «un processo senza soggetto», condiscendendo in qualche modo alla sua auto rappresentazione ideologica. La cultura della stabilità, come si annuncia già con la creazione nel 1979 di un sistema monetario europeo, ha il suo punto di riferimento e il suo sostegno nel modello economico tedesco, uscito dalla crisi degli anni Settanta come l’unico capace di affrontare la nuova divisione internazionale del lavoro profondamente modificata dall’ingresso dei paesi in via di sviluppo. Caratteristica fondamentale di questo modello, analizzato con approcci diversi da Aldo Barba e Massimo D’angelillo, è la ricerca continua di aumenti di competitività volti a incrementare indefinitamente il volume delle esportazioni, che finiscono per sostituire la crescita della domanda interna.

La raffigurazione della Germania come «egemone riluttante» su cui è tornato di recente anche Jurgen Habermas [3] appare per più aspetti fuorviante. La storia dello sviluppo capitalistico ha esibito compiutamente i tratti di un modello di egemonia contrassegnato dalla funzione di traino che il mercato americano svolge, fino alla metà degli anni Settanta, per l’intero sistema occidentale. Il modello tedesco basato sul contenimento della domanda interna non solo non offre alcuna possibilità di crescita al resto dei paesi europei, ma chiede anzi loro di perseguire lo stesso obiettivo della competitività con l’abbassamento dei salari e lo smantellamento dei sistemi previdenziali e pensionistici. La Germania è tornata a contendere per un primato europeo sulla base di un modello di relazioni economico-politiche fondato ancora una volta sulla gerarchia, la coercizione e la violenza, come la vicenda greca ha messo definitivamente in luce.

Ma fino a quando può durare l’ordine di Maastricht ?

2. Nel corso degli ultimi tre decenni si è prodotto un cambiamento strutturale nella geografia politica dell’Europa in virtù del quale, per riprendere la terminologia di Albert O. Hirschmann, la protesta sociale in continua crescita tende ad assumere la forma tendenzialmente catastrofica dell’exit invece di quella ritualmente democratica del voice. In precisa corrispondenza con la sparizione della sinistra storica, prendono piedi movimenti che riformulano in chiave neonazionalista e xenofoba il bisogno di protezione sociale degli strati popolari più colpiti dalle politiche di austerità. Negli anni Novanta, infatti, sono proprio i partiti della tradizione socialista che traducono in provvedimenti di governo la nuova filosofia del trattato.

Si tratta di un fenomeno complesso per cui non è facile trovare una spiegazione plausibile. Da una comparazione con precedenti storici non meno significativi sembra si possa dedurre che nel corso del Novecento il socialismo europeo viene puntualmente travolto dalle profonde cesure che scandiscono la storia del capitalismo internazionale. A onta della fratellanza tra i popoli, proclamata negli anni di sviluppo e di pace dei primi anni del secolo, il 4 agosto del 1914 il socialismo europeo blocca i feroci nazionalismi che organizzano la mattanza della prima guerra mondiale. Negli anni Venti il laburismo inglese e la socialdemocrazia tedesca appoggiano la deflazione richiesta dalla politica di ritorno all’oro, considerata da Michael Polanyi come fattore cruciale dell’avanzata del fascismo.

Dopo il 1945 il movimento operaio conosce in Europa occidentale il periodo più fruttuoso della sua storia. La socialdemocrazia (ma anche il Partito comunista italiano) si inserisce come fattore propulsivo e moltiplicativo in una fase di eccezionale sviluppo che prende tuttavia corpo per il concorso di fattori esogeni alla sua volontà e alla sua capacità di influenza.

La tragedia della Seconda guerra mondiale, con i suoi 55 milioni di morti, ha posto un problema del tutto nuovo di difesa e di promozione della vita che trova nel Piano Beveridge, del dicembre 1942, la sua più solenne formulazione. Si realizza negli stessi anni la definitiva legittimazione della economia di piano, che ha messo in campo una produzione di massa di armi sofisticate decisive per la sconfitta del nazismo. È una sfida possente alla cultura del capitalismo che gli Usa raccolgono esportando nel vecchio continente il mercato di massa dei beni di consumo durevoli, che hanno già promosso nel corso degli anni Venti.

Il repentino cambiamento del modello di sviluppo che si apre nei primi anni Settanta, a partire dalla fluttuazione e poi dalla inconvertibilità del dollaro, disarma per la terza volta la sinistra europea. Alla fine del decennio arrivano puntuali le sconfitte strategiche del movimento operaio italiano e inglese, e, a ruota, quella dell’unità delle sinistre in Francia. Dopo il crollo inaspettato dell’Unione sovietica la sinistra europea formalizza negli anni Novanta il suo passaggio dalla «giustizia sociale» al «dinamismo economico».

Il consolidamento nel decennio successivo del trend rappresentato dalla disintegrazione della sinistra e dall’avanzamento del populismo di destra scava lentamente una voragine politica sotto i piedi dell’ordine di Maastricht. Si profilano all’orizzonte anche vere e proprie crisi di rigetto del processo di integrazione. Dopo la bocciatura che il trattato costituzionale conosce nel 2005 sia in Olanda che in Francia, è oggi un intero paese, l’Inghilterra, che denuncia i contratti sottoscritti.

La spiegazione di Brexit come voto dei vecchi contro i giovani ha inteso ridicolizzare il significato di un voto di altissima complessità politica. Esce il paese che in ragione del controllo della propria moneta ha avuto negli ultimi tre anni uno sviluppo superiore non solo a quello della media europea, ma della stessa Germania. Ma ancora: l’economia inglese caratterizzata dai servizi finanziari è particolarmente interessata al mantenimento di integrazioni sovranazionali. Le piazze finanziarie di Londra e Francoforte lavorano insieme da anni. Insomma esce il paese che più di ogni altro godeva i vantaggi della sua presenza in Ue senza dover sopportare il peso della politica di austerità.

Solo sul medio e lungo periodo sarà possibile valutare le conseguenze di questa scelta per l’economia inglese. Il significato politico è invece immediatamente valutabile. È la prima grande delegittimazione di Maastricht in quanto ordine che consacra il potere tedesco attraverso una finta universalità delle regole. Certo ha pesato enormemente, come Teresa May ha riconosciuto nel suo discorso di investitura a Brighton, il voto dei lavoratori meno qualificati, delle imprese meno competitive, dei territori più periferici (anche se il sì e il no si distribuiscono in modo uniforme nel sud e nel nord del paese). Ma sarebbe errato non vedere in quel voto anche un grande problema di identità. Brexit chiama in causa i limiti non solo di uno sviluppo che non cessa di dividere e polarizzare, ma anche di una cultura neoliberista astrattamente cosmopolita che pensava di aver cancellato nello spazio di un ventennio le differenze prodotte da secoli di storia.

Emmanuel Todd ha proposto di leggere Brexit in un’ottica di longue durée, e certo in modo provocatorio ha detto che l’Europa di oggi assomiglia stranamente a quella del 1941, con il continente sotto il tallone tedesco e la Gran Bretagna che resiste in solitudine4. Forse non si sta tornando, come egli sostiene, all’ Europa delle nazioni, che non è stata poi propriamente un paradiso terrestre, ma dall’intreccio sempre più stretto tra questione sociale e questione democratica che sta alla base di Brexit esce la voce forte di un’Europa che non si lascia uniformare dalla governance del terzetto Merkel/Schäuble/Weidmann, che intende mantenersi plurale e cerca un’unità da perseguire nella diversità, fatta, quest’ultima, non solo di livelli di sviluppo difformi ma anche di tradizioni e di storia non facilmente omologabili. È in questo senso complesso che Brexit ripropone alla Ue la centralità della questione democratica. Il messaggio forte mi pare quello di un’Europa che non vuole cancellare il suo pluralismo e che del sistema delle sue differenze intende fare una ragione non di debolezza, ma di forza.

Seppure con logiche del tutte diverse la crisi di Maastricht matura pericolosamente anche in Francia. Dietro la stretta terroristica in cui si sta avvitando il paese c’è l’onda lunga della storia nazionale la cui lettura è in questi mesi oggetto di dibattito serrato. Alla interpretazione del terrorismo come risultato di una radicalizzazione dell’Islam, cui si dovrebbe rispondere con la intensificazione della laicità (Jill Kepel), si risponde affermando la islamizzazione di un radicalismo connesso a una svolta generazionale che ha nel disagio delle periferie il suo luogo di origine(Olivier Roy). Altri, forse con ancor più ragione, parlano di una sofferenza post coloniale. Si ha talvolta l’impressione di assistere a una guerra di Algeria che non riesce a trovare la sua conclusione, e la cui memoria si trasmette, forse inconsciamente, attraverso le generazioni.

Lo spostamento a est dell’asse geopolitico della Ue, supinamente accettato dalla classe dirigente francese, ha imposto al paese l’abbandono di ogni strategia di dialogo mediterraneo, favorendo le forze che al suo interno cercano visibilità e consenso nella moltiplicazione sempre più insensata e autolesionista delle avventure neocoloniali. Ma ancora: nel momento in cui il terrorismo porta alla luce tutti i limiti delle strategie di integrazione fino a oggi seguite, i governi in carica assistono impotenti al moltiplicarsi della disoccupazione, tagliano i livelli del welfare, aggrediscono i diritti consolidati del popolo lavoratore. Tutti i democratici europei guardano con profonda apprensione alle prossime elezioni della primavera del 2017. Saranno i valori della rivoluzione francese a essere messi ai voti!

La radicale incapacità di Maastricht di dare risposte, non solo malthusiane e repressive, alle sfide della globalizzazione è stata tuttavia definitivamente messa in luce dal salto improvviso dei flussi migratori. Dinanzi a una emergenza che richiede se non progetti comuni almeno coordinamento organizzativo degli sforzi è balzata in primo piano tutta la miseria culturale di quella che Steffen Lehndorff chiama la «integrazione che divide», ossia un congegno di governo tutto rivolto a isolare e contrapporre le economie e gli Stati, a impedire qualsiasi sinergia che travalichi la soglia del rispetto dei parametri di stabilità. Dopo nove anni di crisi le élite europee non danno alcun segno di ripensamento.

3. In effetti, che la Germania svolga un ruolo di architrave nell’ordine di Maastricht non autorizza a mettere sullo sfondo l’apporto decisivo di quella che ancora Steffen Lehndorff chiama «la coalizione dei non volenterosi», ossia l’appoggio che i governi degli altri paesi europei (democraticamente eletti, si sottolinea talvolta polemicamente, ma non a torto) danno a politiche Ue che negano sistematicamente qualsiasi principio di collaborazione e di solidarietà.

La ricerca di una alternativa non può non prendere le mosse che dalla identificazione del consenso, del «blocco sociale», che si è saldato intorno alle politiche vigenti. Una distinzione è necessaria tra la Germania e gli altri paesi europei.

Sono elementi portanti del consenso tedesco al modello economico nazionale:

a) Una forte saldatura di interessi tra imprese e sindacati nei settori trainanti delle esportazioni (in primo luogo il settore automobilistico) dove la «riforme» di Schroeder non hanno intaccato il tradizionale regime di alti salari.

b) Il conservatorismo patrimoniale, dice Massimo D’Angelillo, ossia la difesa del risparmio e del potere d’acquisto delle pensioni in un paese con un tasso di natalità fortemente decrescente. Significativi i continui attacchi della stampa tedesca a Draghi per la sua persistente politica di sempre più bassi tassi d’interesse.

c) I surplus commerciali, provenienti dalle esportazioni, che ammontano al 50% del Pil,e che consentono di integrare i bassi salari del secondo settore di un mercato del lavoro apertamente duale (8 milioni di minijobs), e di garantire nello stesso tempo il mantenimento di buoni livelli di welfare.

d) Infine con la riunificazione la Germania si è sbarazzata del senso di colpa per il passato nazista e ha inaugurato una politica di monumentalizzazione della memoria che toglie dall’armadio tutti gli scheletri. Il ritrovato senso di autostima nazionale, sottolinea Leonardo Paggi, produce consenso a un modello economico che mostra la sua superiorità non tanto nella capacità di promuovere gli altri, quanto al contrario in quella di bloccare e reprimere le loro possibilità di sviluppo. Non sorprende dunque che nella conduzione di questo tipo di politica europea, sostenuta da una «grande coalizione» che cancella ogni distinzione tra destra e sinistra, si determini un progressivo spostamento dell’asse ideologico e politico del paese in senso sempre più marcatamente conservativo. Ciò che peraltro rende sempre più difficile l’importazione di mano d’opera straniera di cui l’economia tedesca ha un crescente bisogno, visto il trend demografico in atto.

Tratti solo in parte analoghi tornano nella struttura del consenso di cui Maastricht si avvale negli altri paesi europei:

a) L’industria trainante è in Europa quella più fortemente internazionalizzata (questo vale anche per la parte più competitiva dei nostri distretti), che condivide pertanto la priorità accordata dalla Germania alle esportazioni.

b) Nelle imprese più dinamiche una parte crescente dei profitti è realizzata tramite la presenza sul mercato azionario e comunque sempre più diffusa è la logica di share holder che ha trasformato e americanizzato dall’interno il tradizionale modello produzionista tedesco.

c) Stabilità dei prezzi e assenza di inflazione garantiscano ovunque non solo i creditori, ma anche una popolazione fortemente invecchiata che fa delle pensioni una quota crescente del reddito nazionale.

d) Una volta creatasi la figura dello stato debitore la sua permanente esposizione alla speculazione internazionale, esplicitamente prevista e voluta dal trattato, impone consenso attorno a politiche di pareggio del bilancio come mezzo per evitare mali peggiori. Esemplare in questo senso la formazione del governo Monti, che ha ben dimostrato come il consenso si possa estorcere anche con la forza del ricatto e della coercizione.

e) Dato lo stato dei rapporti di forza, anche in presenza di una crescita bloccata, l’impresa può appropriarsi di una parte crescente della torta senza correre il rischio di una ripresa del conflitto redistributivo quale si avrebbe in un quadro di sviluppo. Non è insomma un caso che le Confindustrie di tutta Europa accettino senza protestare le politiche di austerità.

f) La cultura dell’individualismo darwiniano, che trasuda da tutti i pori del trattato, è tanto più vincente quanto più forte è la stagnazione. Solo con una crescita ritrovata si potrebbe rigenerare il senso della solidarietà e apprezzare il valore dei dividendi provenienti da uno sforzo comune.

Se questi sono alcuni fattori che spiegano almeno in parte lo stato di passività esistente, dove sono le «forze motrici» che possono spingere verso la riapertura di quel circuito tra crescita e eguaglianza che Aldo Barba pone a fondamento della sua analisi critica?

Poiché la dimensione europea é stata messa in sicurezza e quasi sigillata nei confronti dei rischi della politica, una ripresa di potere democratico si può determinare, anzitutto, solo ritornando dall’atmosfera rarefatta e irrespirabile della governance al terreno corposo e vitale della sovranità nazionale.

Di questo concetto si può avere una accezione ideologica e subalterna che tende a sottovalutare o a mettere tra parentesi i livelli di internazionalizzazione e di globalità raggiunti dallo sviluppo capitalistico. Ma della sovranità esiste anche una visione funzionale, realistica, che mette in valore la riconquista dello spazio politicodemocratico, distrutto dalla astratta dimensione sovranazionale della moneta unica. Solo sui terreni nazionali, ossia a contatto con la realtà immediata e tangibile della vita quotidiana, è possibile provocare la crisi del mondo capovolto della moneta unica. Con il noto adagio « ce lo chiede l’Europa» è stato proposta e purtroppo accolta dalle élite europee una totale dismissione della responsabilità politica nazionale. La precedenza dell’Europa si è trasformata in un vero proprio alibi per abbandonare il rapporto con i bisogni, con i territori, con le specificità della storia.

Il processo non è stato tuttavia indolore.

L’ordine di Maastricht è oggi vittima del suo stesso successo. La crisi dei partiti democratici, che corrisponde al crescente potere di decisione dei mercati, ha fatto sì che – lo abbiamo già ricordato – la protesta sociale generata dalla austerità e dalla globalizzazione ha alimentato un populismo sempre più eversivo. Il terrorismo, come fattore potenzialmente endemico, moltiplica ora a vista d’occhio la forza persuasiva della ragione populista. Tornano alla mente le analisi di Franz Neumann sul nesso tra angoscia e politica come fattore propulsivo dello stato autoritario. Ancora una volta la crescente alienazione economica e sociale di massa alimenta una visione cospirativa della storia che compatta il «popolo» contro un nemico esterno.

Questa emergenza impone l’obbligo di lavorare, qui e ora, per un allentamento e una rottura dei vincoli esistenti sul filo di un netto spostamento di ottica e di enfasi dal tema della disciplina a quello delle possibilità. Gli autori di questo volume non credono che il problema sia quello di rinegoziare questo o quel parametro del trattato. È in fondo una riprova di questa loro convinzione anche l’assai scarso successo con cui il nostro Presidente del consiglio cerca in Europa inesistenti spazi di autonomia, con la richiesta di questa o quella «flessibilità», se non addirittura con le invocazioni ad «un’Europa più umana»! Siamo dinanzi a un sistema coerentemente e conseguentemente oligarchico, in cui la negazione dello sviluppo fa tutt’uno con la messa in mora della democrazia.

E tuttavia stiamo vivendo un paradosso che non può essere ignorato. Il monopolio che il populismo detiene della critica della situazione esistente fa sì che il sistema consegua nuova legittimazione, proprio agli occhi di una opinione pubblica democratica, come l’unico possibile depositario del progetto europeo. Se non si spezza la tenaglia che si è creata, con l’ austerità da un lato e il populismo dall’altra, qualsiasi nuova opportunità creata dalla crisi andrà perduta. Per questo ci pare essenziale l’apertura di un dibattito sui principi (non sulle misure specifiche) di una agenda di stabilizzazione democratica della situazione italiana e europea, che favorisca la costruzione di un movimento anti-Maastricht diverso da quello populista.

Fino a oggi la critica della moneta unica non è andato oltre la proposta astrattamente taumaturgica di uscita dall’euro o la previsione irrealistica di un suo inevitabile crollo. L’euro ha dimostrato di saper reggere, forse anche in ragione dell’uso repressivo che di esso hanno fatto e continuano a fare i mercati finanziari. Sono la società, la politica, le identità democratiche che deperiscono. Non sembra saggio aspettare che il cadavere passi lungo il fiume. Le crisi economiche producono una degenerazione del capitalismo (fino al nazismo), mai il suo crollo. Maastricht del resto non è solo una moneta unica, è anche una cultura, una concezione del mondo, una proposta di «civiltà». Per questo morirà, se morirà, solo di una morte politica. È per la costruzione di un movimento ancora inesistente che occorre mettere sul tappeto il problema di una filosofia di governo alternativa e di un programma che indichi, in primo luogo sotto il profilo concettuale, alcuni punti di scorrimento verso un’Europa politica della crescita.

4. La vera scommessa è quella di trasformare la protesta sociale in conflitto redistributivo e in alternativa politica. In questa prospettiva ci sembra utile sottolineare l’importanza di alcuni ordini di problemi, con particolare riferimento alla situazione specifica del nostro paese.

Il recupero del rapporto tra democrazia e sovranità. Premessa essenziale di qualsiasi evoluzione positiva è la condanna e il rigetto aperti della governance che configura la Ue come «uno stato di polizia economica», secondo la definizione di Alessandro Somma. Contro la imposizione di regole punitive e uguali per tutti è essenziale ritrovare lo spazio e il metodo della discrezionalità e della responsabilità politica, aperto a ragionamenti e negoziati capaci di interpretare i bisogni specifici di situazione specifiche. I dadi del resto sono truccati. Le regole sono pensate e scritte in piena conformità all’«eccezionalismo» tedesco, ossia per una economia che ha impostato la crescita sulla leva del surplus commerciale piuttosto che sui consumi e gli investimenti. È in accordo a questa logica che sono nati i parametri del 60% del pil per il debito e del 3% per il deficit, i quali pertanto non sono da rinegoziare ma da respingere in via di principio. Il culto delle regole ha trasformato la Ue in un intollerabile spazio gerarchizzato in cui i Peripherielaender pagano un prezzo crescente in termine di autonomia delle scelte di politica economica, di disoccupazione rampante, di perdita di pezzi di apparato produttivo, quasi sempre a favore di gruppi industriali tedeschi che amano comprare a prezzi stracciati.

La difesa del salario. Una delle misure prese da Frank D. Roosevelt nei suoi primi cento giorni fu la messa sotto protezione del sindacato uscito massacrato dalla rivoluzione tecnologica e dagli attacchi conservatori degli anni Venti. La misura era intesa come passaggio obbligato per ricreare il potere d’acquisto necessario a interrompere la morsa deflattiva in cui era caduta l’economia americana. Per una situazione analoga abbiamo già visto che il quantitative easing non basta. La stagnazione italiana data dalla seconda metà degli anni Novanta e ha la sua prima ragione nell’arresto della domanda interna provocata, in primo luogo, dal blocco della contrattazione salariale. Nelle condizioni di estrema debolezza in cui si trova il sindacato, la difesa della contrattazione collettiva è oggi una misura di governo indispensabile. Si tratta di rovesciare la logica che presiede alle «svalutazioni interne» volute da Maastricht secondo cui in un regime di cambi fissi la competitività e il pareggio di bilancio devono essere assicurati comprimendo i livelli di vita della popolazione.

La ripresa della produttività. È questa la via maestra per la indispensabile ripresa di competitività della nostra economia. I dati che la Banca d’Italia fornisce in proposito parlano di una catastrofe nazionale. L’economia italiana sta perdendo ogni capacità di produrre e distribuire ricchezza. La medicina è nota. Investimenti in capitale umano volti a elevare il livello della formazione professionale, investimenti in ricerca e sviluppo che lo stesso trattato di Lisbona aveva proclamato indispensabili, e che il patto di stabilità vieta perentoriamente, innovazione e internazionalizzazione del sistema delle imprese, innalzamento del livello di efficienza della pubblica amministrazione. L’accettazione passiva dei parametri di Maastricht significa complicità attiva nel processo di distruzione dei livelli di civiltà conseguiti dal nostro paese. Perché il governatore Ignazio Visco non sottomette alla più ampia opinione pubblica del paese i dati di cui è a conoscenza? [5]

Emergenza migrazioni. La fedeltà al principio dell’accoglienza in assenza di qualsiasi programma di gestione della forza lavoro immigrata è destinata sul medio periodo ad accumulare degrado e contraddizioni sociali e politiche sempre più insostenibili. È proprio il Sud a darci l’esempio di due esiti possibili. Il campo di concentramento di Rosano consegna al caporalato la nuova forza lavoro. Il caso di Riace indica quanto la rete dei comuni potrebbe fare in termini di allocazione sensata delle risorse, se convocata, organizzata e diretta dai poteri centrali del governo.

La pace e la guerra. Da tempo l’ Europa ha cessato di essere forza di pace. Maastricht nasce contestualmente all’inizio di una politica di esportazione della democrazia, resa possibile dalla fine degli equilibri della guerra fredda. Si è rivelata nei fatti l’esistenza di una correlazione strettissima tra il conferimento ai mercati di una piena e totale libertà di movimento e l’idea che i confini degli stati siano modificabili ad libitum con l’ausilio delle armi. L’Europa è stata pienamente coinvolta nell’effetto domino che l’invasione dell’Iraq del 2003 ha scatenato in Medio Oriente, nel Mediterraneo e nei rapporti con la Russia. Nel permanere di questo quadro le stesse relazioni intra europee sono destinate a deteriorarsi, come la crisi di Schengen ha già abbondantemente dimostrato.

Con l’indicazione di questi temi, ma molti altri se ne potrebbe aggiungere, si è voluto esprimere la convinzione che un’opposizione politica di governo può nascere solo con un programma che assuma senza mezze misure la profondità dei guasti provocati da Maastricht. Qualcosa si può e si deve fare. Niente di quello che è accaduto deve essere dato per scontato e irreversibile. In definitiva, venticinque anni sono solo un soffio se commisurati ai tempi della storia europea.

NOTE

1. Il testo dell’introduzione è stato redatto da Leonardo Paggi che si è avvalso dei contributi di discussione di Aldo Barba, Massimo D’Angelillo e Alessandro Somma.

2. Cfr. Infra, p. 32.

3. Intervista a «Die Zeit», 7 luglio 2016.

4. Intervista pubblicata su «Atlantico.fr» il 3 luglio 2016.

5. Mi riferisco in particolare all’intervento pronunciato dal Governatore della Banca d’Italia a Bari il 29 marzo 2014 al Convegno Biennale Centro Studi Confindustria su «Il capitale sociale e la forza del paese».

da http://temi.repubblica.it/micromega-online

- © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO

Ultima modifica: stampa