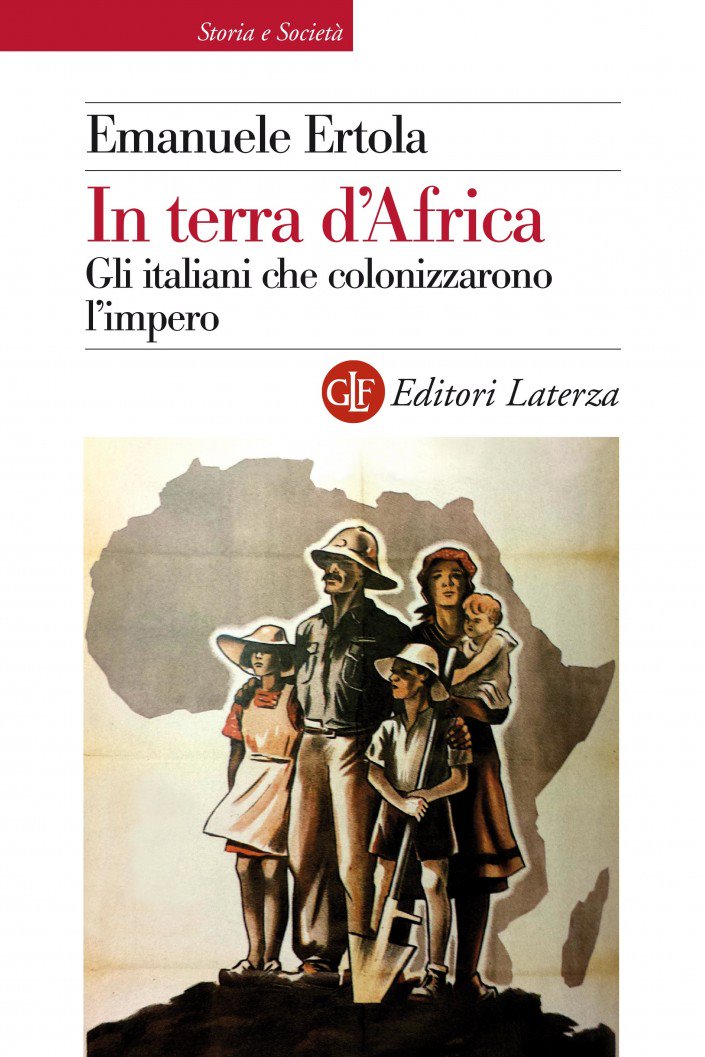

Lo storico Emanuele Ertola si è cimentato in un compito difficile e delicato. Ha studiato la chiaroscurale realtà della dimensione coloniale italiana in Africa orientale. Nel suo bel libro, intitolato In terra d’Africa. Gli italiani che colonizzarono l’impero (Laterza, 2017), si è costretti a seguire un percorso sinuoso, poiché estraneo alla pista già battuta dei crimini di guerra e delle vicende militari. Ertola prova a indagare su un piano socio-culturale il rapporto tra Italiani e popolazioni locali, correndo su due binari intersecantisi: la vita quotidiana dei coloni, nella loro multiforme composizione, e le aspettative del regime fascista.

Il principale ostacolo, in una ricerca storica di questo tipo, risiede naturalmente sulla questione delle fonti: poche, eterogenee e spesso parziali. Al di là della stampa nazionale e coloniale, che restituisce solo in modo obliquo alcune informazioni utili, l’autore è costretto a intercettare lettere sequestrate dalle autorità, pagine di diario o comunicazioni diplomatiche. Un libro quindi doppiamente interessante: per i contenuti e per metodi d’indagine storiografica

Il principale ostacolo, in una ricerca storica di questo tipo, risiede naturalmente sulla questione delle fonti: poche, eterogenee e spesso parziali. Al di là della stampa nazionale e coloniale, che restituisce solo in modo obliquo alcune informazioni utili, l’autore è costretto a intercettare lettere sequestrate dalle autorità, pagine di diario o comunicazioni diplomatiche. Un libro quindi doppiamente interessante: per i contenuti e per metodi d’indagine storiografica

Il primo elemento da provare a mettere a fuoco consiste nella finalità politica dell’intrapresa coloniale. Il regime fascista intendeva assegnare alla conquista dei nuovi territori un carattere peculiare, che la distinguesse dalle precedenti azioni espansionistiche promosse dall’Italia liberale. Ne derivò l’insistenza sulla definizione di Impero per l’occupazione dell’Africa orientale. Questo tratto lessicale avrebbe immediatamente prodotto una connessione con una congiunzione tra la grandezza d’epoca romana e la nuova Italia fascista. Tuttavia, essendo il sistema politico guidato da Mussolini una dittatura aspirante al totalitarismo, volle anche segnare una propria differenza dal colonialismo delle grandi potenze liberali, come Francia e Gran Bretagna. Pertanto, per l’Impero nostrano si mise mano a un progetto più politico che economico (i vantaggi, infatti, per l’Italia e per il capitalismo italiano, furono poco consistenti). L’idea era quella di trasformare il territorio etiopico in una traduzione perfetta del progetto di ingegneria sociale che faticosamente si andava elaborando in Italia. In terra d’Africa si ebbe la sensazione di poter cominciare da zero, come se quei luoghi fossero disabitati, o popolati da docili marionette da trasformare in Italiani di serie B. Le diplomazie delle altre potenze imperialiste infatti rimasero sorprese dall’ingente quantità di investimenti italiani per la costruzione di infrastrutture, strade, abitazioni e soprattutto la mastodontica macchina amministrativa insediata dal nostro Paese in quell’area.

Si trattò di investimenti all’italiana, in realtà. Molto denaro speso, pochi i vantaggi reali. Era lo stesso Farinacci ad ammetterlo, scrivendo a Mussolini nel 1938, cioè soltanto dopo due anni la grande conquista: “le migliaia e migliaia di chilometri di strade asfaltate rappresentano una tremenda fregatura per l’erario […] Le strade permanenti fatte unicamente perché potessero presentarsi al Duce e far dire all’autore: ho fatto questo, ho fatto quest’altro, oggi, dopo due anni appena, sono in gran parte in pessime condizioni […] troppa gente, troppe ditte succhiano criminalmente alle mammelle della madre patria” (p. 36).

Si trattò di investimenti all’italiana, in realtà. Molto denaro speso, pochi i vantaggi reali. Era lo stesso Farinacci ad ammetterlo, scrivendo a Mussolini nel 1938, cioè soltanto dopo due anni la grande conquista: “le migliaia e migliaia di chilometri di strade asfaltate rappresentano una tremenda fregatura per l’erario […] Le strade permanenti fatte unicamente perché potessero presentarsi al Duce e far dire all’autore: ho fatto questo, ho fatto quest’altro, oggi, dopo due anni appena, sono in gran parte in pessime condizioni […] troppa gente, troppe ditte succhiano criminalmente alle mammelle della madre patria” (p. 36).

In effetti in tal senso l’idea di ricostruire l’Italia in Africa riuscì abbastanza bene. Non a caso si produsse un grave indebitamento. Ma quale, dunque, la logica delle insistenti opere di “riqualificazione”? Il fatto è che il regime volle non solo dare un’impronta progettuale nel disegno di quel luogo del totalitarismo compiuto, ma per meglio compiere la missione, valutò di poter selezionare accuratamente i “tipi” sociali da trasferire in Africa, e quelli da rimpatriare in Italia. Lo spiega bene Ertola:

“la nuova impostazione teorica faceva dell’impero la massima espressione del regime, in cui replicare il meglio della civiltà della madrepatria portando a compimento, su questo terreno di sperimentazione privo di condizionamenti, i progetti totalitari fascisti. In questo grande laboratorio biopolitico, l’ “uomo nuovo” avrebbe dovuto trasferirsi in via definitiva per costruire una società nata dall’emigrazione di massa, ma allo stesso tempo selezionata, priva di tutti gli elementi giudicati inadatti per motivi fisici, politici e morali” (pp. 22-23).

Lunghi e complessi i processi di selezione. Non tutti potevano accedere all’avventura coloniale, in molti furono respinti, per difetti fisici che ne inibissero le capacità lavorative, oppure per indigenza, o precedenti penali.

Lunghi e complessi i processi di selezione. Non tutti potevano accedere all’avventura coloniale, in molti furono respinti, per difetti fisici che ne inibissero le capacità lavorative, oppure per indigenza, o precedenti penali.

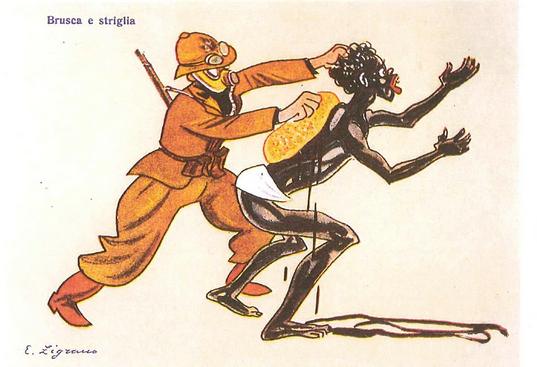

La situazione presenta elementi grotteschi, perché lo scarto tra le aspettative e la realtà mostra qui tutta la sua ampiezza. Infatti, spiega l’autore, “i coloni nell’impero volevano libero accesso alle risorse, libera iniziativa, poco o nessun controllo da parte dell’autorità” (p. 48). Gli Italiani erano andati in Africa per fare i padroni, essendosi nutriti per anni del mito della superiorità razziale dei bianchi sui neri.

Altro scopo del regime fascista fu quello di risolvere almeno parzialmente i fenomeni della disoccupazione e dell’emigrazione attraverso l’espansione coloniale. Tuttavia, nonostante l’elevato numero di coloni, essi rappresentarono solo una piccola parte degli emigranti italiani, che continuarono a preferire altre destinazioni (dalle Americhe al Nord-Europa).

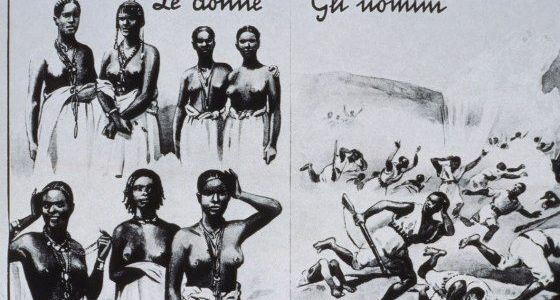

Il tipo di stanziamento fu prevalentemente urbano, anche perché nelle zone periferiche e la resistenza dei locali appariva tutt’altro che sedata. Inoltre, i piani urbanistici realizzati dai tecnici del fascismo, prevedevano un processo di espulsione della popolazione indigena dai centri urbani, creando una drastica separazione tra coloni e colonizzati. Era infatti una preoccupazione, quasi un’ossessione, delle autorità italiane, che non si producesse una mescolanza tra le due differenti antropologie. Oltre alla fobia del meticciato, però, c’era l’idea della possibilità, da parte degli indigeni, di considerarsi alla stregua dei coloni, e pretendere prima o poi di assumere lo stesso stile di vita. Nei comportamenti e negli spazi, la differenza doveva essere invece segnata, e le differenze sempre evidenziate. Essendo tuttavia gli emigranti – specie all’inizio – di sesso maschile, poco ci volle che quel senso di superiorità razziale si trasformasse in attitudine all’abuso, allo sfruttamento della prostituzione o al concubinato, cui le donne colonizzate furono costrette a sottostare.

Il tipo di stanziamento fu prevalentemente urbano, anche perché nelle zone periferiche e la resistenza dei locali appariva tutt’altro che sedata. Inoltre, i piani urbanistici realizzati dai tecnici del fascismo, prevedevano un processo di espulsione della popolazione indigena dai centri urbani, creando una drastica separazione tra coloni e colonizzati. Era infatti una preoccupazione, quasi un’ossessione, delle autorità italiane, che non si producesse una mescolanza tra le due differenti antropologie. Oltre alla fobia del meticciato, però, c’era l’idea della possibilità, da parte degli indigeni, di considerarsi alla stregua dei coloni, e pretendere prima o poi di assumere lo stesso stile di vita. Nei comportamenti e negli spazi, la differenza doveva essere invece segnata, e le differenze sempre evidenziate. Essendo tuttavia gli emigranti – specie all’inizio – di sesso maschile, poco ci volle che quel senso di superiorità razziale si trasformasse in attitudine all’abuso, allo sfruttamento della prostituzione o al concubinato, cui le donne colonizzate furono costrette a sottostare.

Il regime cercò di limitare questo fenomeno incentivando la partenza di impiegate donne e ragazze da marito in Africa, dimostrando un grado di sensibilità nei confronti della dignità femminile assolutamente inafferrabile. Così Mussolini telegrafava a Badoglio e Graziani: “per parare sin dall’inizio i terribili et non lontani effetti del meticcismo disponga che nessun italiano – militare aut civile – può restare più di sei mesi nel vice-reame senza moglie” (p. 102)

Il punto importante da capire è che la bianchezza non era una questione razziale, ma era subito diventata una questione di classe. I bianchi erano i padroni, i neri gli schiavi. Infatti, erano considerati “estranei” alla bianchezza, anche quegli operai e contadini italiani, che in Africa avevano trovato solo miseria e povertà, e si erano adattati a vivere nei tucul insieme agli etiopici, adottandone stile di vita e convivendo con essi.

Il punto importante da capire è che la bianchezza non era una questione razziale, ma era subito diventata una questione di classe. I bianchi erano i padroni, i neri gli schiavi. Infatti, erano considerati “estranei” alla bianchezza, anche quegli operai e contadini italiani, che in Africa avevano trovato solo miseria e povertà, e si erano adattati a vivere nei tucul insieme agli etiopici, adottandone stile di vita e convivendo con essi.

Diffidenza e odio non esprimevano, in Africa, una repulsione per il colore della pelle, ma prevalentemente una discriminazione classista. Ertola ci riporta le cronache che descrivevano rappresaglie e pogrom contro la gente di colore, secondo i racconti di osservatori stranieri: “per due giorni e mezzo gli etiopici, ovunque fossero e qualunque cosa facessero, sono stati cacciati, picchiati, presi a colpi di arma da fuoco o di baionetta, o manganellati a morte. Le loro case sono state incendiate ed in alcuni casi essi stessi sono stati spinti tra le fiamme a morire bruciati. A questa carneficina sono stati combinati razzia e saccheggio. Addis Abeba è stata la scena di un orrore tale, come raramente – se non mai – è stato commesso da rappresentanti di qualunque moderna nazione civilizzata” (p. 138).

Le autorità italiane tentarono di limitare gli abusi, e di punire anche severamente le prepotenze. Ma non si trattava di rispetto delle usanze, dei costumi e della dignità dei sudditi, voleva dire invece assumere rigorosamente il contegno dei padroni, che non si mescolano ai sottoposti, neanche nella rissa, altrimenti elevano questi ultimi al proprio stesso rango sociale. Infatti, con la stessa durezza, erano sanzionati coloro i quali dimostravano eccessiva dimestichezza con gli etiopici.

Questo articolo è stato pubblicato su Popoffquotidiano

- © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO

Ultima modifica: stampa

Mauritius

Direi bellissima l’ultima parte dove si dice chiaro chiaro che erano schiavi o sottoproletari tutti coloro che erano poveri….

il capitalismo o imperialismo o qualsiasi altro sistema di sfruttamento non guarda di norma il colore della pelle anche nel passato….la cosa principale e decisamente che discriminava e discrimina è reddito e ricchezza

non è un caso che ampiamente vengono sopportati o anche benvisti i Michael Jordan di turno che ovviamente dicono letteralmente che non è loro problema il sistema Nike….e loro guadagnano centinaia di milioni di dollari in due decenni…

gli italiani poveri erano al pari dei neri africani, i poveri sono colpevoli di povertà, reato massimo e sempre dichiarato il reato più spregevole da moltissime culture e soprattutto dal capitalismo criminale