Lo gridiamo, con la nostra poca voce, da anni. Ma ora comincia ad essere evidente a tutti che le politiche che hanno definitivamente stravolto il mercato del lavoro in Italia – lungo un tracciato infame che va dal “pacchetto Treu” del 1997 al Jobs Act renziano e dintorni – avevano come unico obiettivo quello di abbassare il livello del salario medio fin quasi al limite della sopravvivenza, e spesso anche sotto.

La via scelta – unitaria sempre, alla faccia dell’alternarsi di governi di “controdestra” o di “centrosinistra” – è stata quella di creare due diversi mercati del lavoro: uno che conservava parte delle antiche regole e uno completamente precario, strutturato su ben 46 forme contrattuali diverse, tutte senza alcun diritto esigibile.

In questo modo i governi – tutti – hanno evitato un conflitto frontale con l’insieme del mondo del lavoro, ottenendo in cambio (da sindacati che chiamare “complici” è quasi un complimento) il sostanziale via libera alla precarietà universale. Il punto centrale di tutte le garanzie di un lavoratore era l’art. 18, che impediva i licenziamenti “senza giusta causa” (ossia ad arbitrio del padrone) imponendo il reintegro. Eliminato anche questo – dal “sinistro” Renzi, dopo il clamoroso fallimento di Berlusconi nel 2003 – di fatto non esiste più alcuna differenza sostanziale tra un contratto precario e uno a tempo indeterminato.

L’unica differenza, per ora, riguarda ancora i livelli salariali. Che per i lavoratori “maturi” sono rimasti sostanzialmente fermi a 10 anni fa, mentre per i neo-assunti sono precipitati al di sotto della soglia di sopravvivenza, fino all’insulto del “lavoro gratuito che ti fa curriculum”.

Il bello, si fa per dire, è che tutte le politiche del lavoro dell’ultimo quarto di secolo (dagli accordi di Maastricht in poi) sono state giustificate con la necessità di favorire l’ingresso dei giovani nel mercato del lavoro. Una menzogna infame, gridavamo quasi da soli. Ma si sa, disporre di una discreta capacità d’analisi – e dunque vedere chiaramente dove portano certe “riforme” – non garantisce affatto un corrispondente successo politico-informativo immediato, se la disparità di mezzi di comunicazione è quella ancora presente. In questo disastro, bisogna dire, ha il suo peso la tendenza suicida di tanta sinistra “radicale” e “antagonista”, incapace di costruite sinergie almeno in questo campo.

Il risultato di questo lavorio venticinquennale ai fianchi dei lavoratori in carne e ossa è ora solare: abbiamo il livello di disoccupazione giovanile più alto d’Europa (Grecia a parte), i salari più bassi e il divario salariale più alto tra le generazioni.

L’articolo di Chiara Brusini, de Il Fatto Quotidiano, che più sotto riportiamo, descrive analiticamente e nei dettagli questa realtà.

La differenza di trattamento tra una generazione e l’altra è stata gestita fin qui con la retorica dello “scontro generazionale”, di fatto imputando ai lavoratori più anziani o in pensione la colpa di questo divario. Come se i poveri “datori di lavoro” fossero costretti a dare di più ai “vecchi” e quindi rimanessero senza liquidità per i “giovani”. Anche qui ci sono stati complici e servi, a volta nascosti sotto vesti insospettabili (i seguaci di Toni Negri in prima fila), a volte “agenti inconsapevoli” disorientati dalla complessità e rapidità dei cambiamenti in corso (ma si dovrebbe esser capito, ormai, che non tutti i “cambiamenti” sono per il meglio).

Ma a livello sociale la “guerra” sperata non c’è stata. Del resto, anche il meno brillante dei neo-lavoratori si accorge immediatamente che la sua possibilità di sopravvivere economicamente è spesso affidata al salario dei genitori e/o alla pensione dei nonni. Dunque le “colpe” della sua condizione vanno cercate altrove…

Ma gli effetti negativi ci sono stati comunque, in termini di passività. Una volta “individualizzata” la ricerca del posto di lavoro e la relativa contrattazione, il gioco era fatto. Il singolo non ha alcun potere contrattuale. Può solo dire no e rinunciare a quel lavoro, sperando di trovarne uno migliore. Oppure emigrare, come succede sempre più spesso, soprattutto per la fascia under-35. Ed è vero problema politico, prima ancora che sociale, il fatto che una condizione generale uguale per tutti non venga neanche riconosciuta come tale, e dunque non produca comportamenti collettivi di reazione conflituale.

Il ruolo dello Stato, in questo massacro, è stato decisivo. E il suo asservimento ai diktat della Troika (Unione Europea, Bce, Fmi) ha generato dispositivi criminali e criminogeni, afferrati in un attimo da imprenditori restii all’investimento, aziendine dai margini ristretti, caporali e schiavisti d’ogni ordine e grado.

Un ruolo costoso, oltretutto, anche qui in barba alla retorica del “dobbiamo tagliare la spesa e il debito”. Perché tutte le politiche “per i giovani” hanno implicato un’azione schizofrenica da parte dello Stato. Per un verso, il rifiuto di “creare lavoro” costituendo o conservando aziende di proprietà pubblica, sotto la spinta ordoliberista per le privatizzazioni (conoscete benissimo la retorica per cui “il privato funziona meglio” e le regole europee che impongono il taglio della spesa pubblica). All’opposto, l’incremento di spesa per incentivare assunzioni da parte di un sistema di imprese abile solo nello spremere i lavoratori già occupati. Si sono insomma spese ingentissime risorse pubbliche soltanto per “stimolare” un’azione da parte dei “privati”. Per una speranza, non per un progetto.

Incentivi, decontribuzioni (queste, sì, destabilizzanti i conti dell’Inps), sgravi fiscali, ecc, hanno consentito alle aziende di ritagliarsi margini di profitto e di competitività; ma a spese dello Stato e dei lavoratori di ogni grado (sia giovani che vecchi, sia “stabili” che precari, sia manuali che “cognitivi”, ecc). La speranza insomma, è andata delusa, ma la spesa è cresciuta…

Come se ne esce? Non certo chiedendo a imprese e governanti di mostrarsi “più umani” (ormai abbiamo anche i “reati umanitari”, quindi pietà l’è morta…). La rottura minima per rovesciare questo andazzo, che distrugge un paese oltre a rovinare per sempre la vita delle generazioni che oggi hanno meno di 50 anni, è di dimensioni colossali. E richiede lavoro, unificazione delle forze, capacità di guardare in faccia la realtà, superamento del “regime dei circoli” (che ormai piacciono solo alla classe dominante).

*****

Giovani e lavoro, stipendi più bassi del 36% rispetto a quelli dei padri. I neolaureati prendono il 15% in meno di 10 anni fa

l calo dei redditi delle nuove generazioni riguarda tutti i Paesi avanzati. Ma in Italia il tasso di occupazione dei 15-24enni è sceso di 20 punti in 40 anni (16% contro il 41% dell Ocse) e anche chi un posto lo trova in un caso su 10 è povero. La spiegazione? Tra 2011 e 2016 sono aumentate solo le posizioni malpagate. E studiare frutta molto meno che in passato

Trovarlo, il lavoro, è il primo problema, in un Paese in cui il tasso di occupazione per gli under 30 si ferma intorno al 33 per cento. Non a caso le anticipazioni sulla prossima legge di Bilancio parlano di nuovi incentivi alle assunzioni ma solo per i giovani. Tenerselo è la seconda sfida: lo scorso giugno, secondo l’Istat, i dipendenti a termine (leggi precari) hanno toccato quota 2,69 milioni, il valore più alto da quando sono disponibili le serie storiche. Ma la vera impresa è viverci, con quel lavoro. Perché i figli dei baby boomer guadagnano, in media, il 36% in meno dei padri. Ormai sono loro, e non i pensionati, la fascia a maggior rischio di povertà. E’ una dinamica che non riguarda solo l’Italia, se un rapporto pubblicato l’anno scorso dalla società di consulenza McKinsey arrivava alla conclusione che “il 65-70% dei nuclei familiari dei Paesi avanzati” tra 2005 e 2014 ha visto i propri redditi restare al palo o calare rispetto a quelli delle generazioni precedenti. La differenza è che oggi, da noi, anche chi ha in tasca una laurea e ha conquistato un contratto deve accontentarsi nei primi anni di lavoro di stipendi da fame. Non è un caso se l’anno scorso si sono trasferiti all’estero oltre 200mila italiani. E, secondo la Fondazione Bruno Visentini, il divario generazionale in termini di reddito e ricchezza è destinato a raddoppiare entro il 2030.

Se il capofamiglia è under 35 sul conto arriva il 36% in meno – Lo scenario che emerge mettendo insieme gli indicatori Istat sulla condizione economica delle giovani generazioni è chiaro: stanno sempre peggio. Prima della crisi, nel 2007, quasi il 39% dei nuclei con capofamiglia sotto i 35 anni erano classificati nel 40% della popolazione con i redditi più alti. Ora la percentuale è scesa di sei punti, mentre è aumentata dal 24% a oltre il 29% la percentuale di famiglie di giovani che si piazzano nel 20% degli italiani con gli introiti più bassi. Le cifre? Stando alle ultime rilevazioni, in media le famiglie degli under 35 vedono arrivare sul conto corrente ogni anno poco più di 26mila euro netti, contro gli oltre 35.400 dei 55-64enni: il 36% in meno. Nel Nord Ovest, dove il terziario è più forte e trovare un posto un po’ più facile, le cifre medie sono maggiori ma il divario risulta ancora più ampio: 30.400 euro per i nuclei dei giovani, 40.300 per quelli dei loro genitori. Il risultato è che nel 2016 più di una famiglia di giovani ogni 10 è finita sotto la linea di povertà assoluta, vale a dire che non poteva permettersi il minimo necessario per una vita dignitosa. Tra gli over 64 la percentuale ha invece conosciuto un calo costante, fino ad attestarsi al 3,9%. Se nulla cambierà il divario, secondo la Fondazione Bruno Visentini, non farà che aumentare: il rapporto “Il divario generazionale tra conflitti e solidarietà” prevede che la forbice si allargherà sempre di più fino a impedire l’emancipazione economica di un’intera generazione dai genitori.

Tra 2011 e 2016 aumentati solo i posti malpagati… – Per cercare di spiegare questa tendenza Eurofound, agenzia europea “per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro”, nel suo ultimo Jobs Monitor ha analizzato i cambiamenti della struttura occupazionale e le disuguaglianze salariali. Trovando che in Italia per l’intero quinquennio 2011-2016 l’occupazione è cresciuta grazie a un aumento dei posti meno pagati, il “primo quintile” (cioè il 20% dei lavori retribuiti con gli stipendi più bassi). In Germania, al contrario, il 2013 ha segnato uno spartiacque: fino a quell’anno i tedeschi hanno visto crescere soprattutto l’occupazione nel secondo quintile (che significa salari bassi, ma non i più bassi in assoluto), ma nei tre anni successivi sono stati creati 600mila posti a stipendio alto, nel quinto quintile, contro circa 180mila nel primo. Stessa tendenza in Gran Bretagna. E il grafico sull’Unione europea nel suo complesso mostra che tra 2013 e 2016 il Vecchio continente ha visto crescere le posizioni lavorative classificate nel quarto e quinto quintile più di quelle nelle fasce di stipendio inferiori. C’è da dire però che la particolarità italiana viene spiegata soprattutto con l’aumento dei lavoratori stranieri: su poco meno di 500mila nuovi posti a basso salario creati tra il 2011 e il secondo trimestre 2016, circa 300mila sono stati occupati da persone di origine extra europea e altri 100mila da immigrati arrivati da altri Stati Ue.

… e i laureati guadagnano meno che all’estero – L’aumento dei lavori umili, quindi, non basta per spiegare perché i giovani italiani guadagnino sempre meno. L’altro fattore è il calo delle retribuzioni anche per i posti ad alta specializzazione. In Italia, come evidenziato lo scorso anno in un discusso opuscolo del ministero dello Sviluppo per gli investitori stranieri, “un ingegnere guadagna mediamente in un anno 38.500 euro, mentre in altri Paesi lo stesso profilo ha una retribuzione media di 48.500 euro l’anno”. Morale: anche le figure che negli anni del boom hanno costituito l’ossatura della classe media oggi sono poco più che “working poor“. Secondo l’ultimo rapporto di Almalaurea, a cinque anni dalla fine dell’università l’84% dei laureati ha un posto, ma lo stipendio mensile medio (netto) di un occupato in ambito letterario si ferma a 1.146 euro, quello dei giuristi è di 1.195, quello degli architetti non arriva a 1.300. I giovani medici ne prendono in media 1.500, i laureati in materie economiche e statistiche poco di più. Le retribuzioni più alte sono quelle di chi ha preso un titolo in ambito scientifico (1.649 euro mensili) e degli ingegneri, che superano i 1.700. Molto meno che all’estero, come vantato dal Mise nella speranza di attirare gruppi stranieri in Italia.

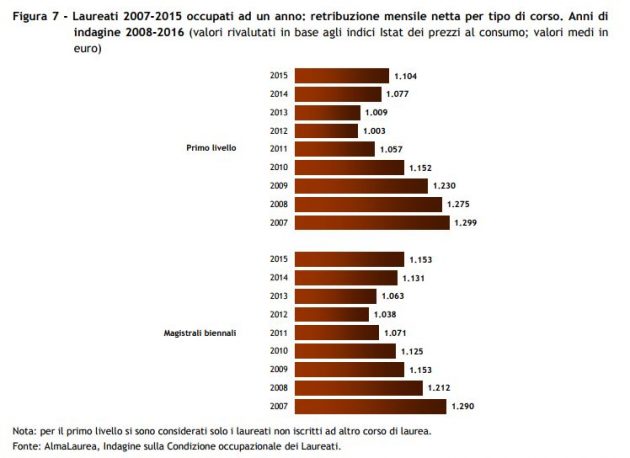

Tra 2007 e 2015 giù del 15% gli stipendi a un anno dalla laurea – Non solo: negli ultimi dieci anni le buste paga dei neolaureati si sono progressivamente alleggerite. Nel 2007, attestano le indagini del consorzio interuniversitario, chi aveva finito di studiare l’anno prima (laurea triennale) prendeva mediamente quasi 1.300 euro. Oggi la cifra è scesa nei dintorni dei 1.100 euro netti al mese, il 15% in meno. Con la laurea magistrale la cifra sale pochissimo, nell’ordine delle decine di euro. Del resto, come ricordato di recente dal presidente Istat Giorgio Alleva, ben il 35,4% dei laureati ha un primo lavoro atipico, ovvero precario, contro il 21,2% di quanti hanno finito solo la scuola dell’obbligo. Il risultato è che, fatta 100 la retribuzione di un diplomato, in media un neolaureato italiano guadagna 114: un “premio” inferiore di 23 punti rispetto alla media Ue.

Tra 2007 e 2015 giù del 15% gli stipendi a un anno dalla laurea – Non solo: negli ultimi dieci anni le buste paga dei neolaureati si sono progressivamente alleggerite. Nel 2007, attestano le indagini del consorzio interuniversitario, chi aveva finito di studiare l’anno prima (laurea triennale) prendeva mediamente quasi 1.300 euro. Oggi la cifra è scesa nei dintorni dei 1.100 euro netti al mese, il 15% in meno. Con la laurea magistrale la cifra sale pochissimo, nell’ordine delle decine di euro. Del resto, come ricordato di recente dal presidente Istat Giorgio Alleva, ben il 35,4% dei laureati ha un primo lavoro atipico, ovvero precario, contro il 21,2% di quanti hanno finito solo la scuola dell’obbligo. Il risultato è che, fatta 100 la retribuzione di un diplomato, in media un neolaureato italiano guadagna 114: un “premio” inferiore di 23 punti rispetto alla media Ue.

Forse anche per questo le iscrizioni all’università, dopo aver toccato un picco di 337mila nell’anno accademico 2003-2004, sono scese nel 2015-2016 a 271mila. Solo se si allarga l’analisi alle generazioni precedenti il gap di stipendio diventa corposo: l’Ocse calcola che gli introiti da lavoro di tutti i laureati italiani tra i 25 e i 64 anni sono in media superiori del 42% rispetto a quelli dei lavoratori solo diplomati. Anche in questo caso, comunque, il titolo di studio frutta meno che negli altri Paesi sviluppati. Nell’intera area Ocse il rapporto tra buste paga dei laureati e dei diplomati è di 155 a 100.

Nel 1977 occupati il 37% dei giovani. Oggi solo il 16% – Chi è giovane e un lavoro ce l’ha è comunque privilegiato, visto che nella fascia 15-24 anni il tasso di occupazione è poco sopra il 16% contro una media europea del 34% e il 41% dei Paesi Ocse. Le cose vanno meglio se si restringe il campo all’età post universitaria (dai 25 ai 34): 60,5% di occupati. Ma il confronto con il passato anche su questo fronte è impietoso: nei primi anni Duemila gli occupati erano stabilmente sopra il 70%. Andando ancora più indietro, a quando i padri dei Millennials si affacciavano sul mondo del lavoro, si trovano numeri da Eldorado. Nel 1977 i 15-24enni occupati erano il 36,8%, a fronte di un tasso di occupazione generale del 53,8%. E oggi chi resta fuori non necessariamente sta cercando un posto o si sta formando per trovarlo. Anzi: secondo il rapporto Employment and Social Developments in Europe della Commissione Ue diffuso lo scorso giugno, l’Italia è il Paese europeo con la percentuale più alta di giovani Neet. Quelli che non lavorano né studiano né fanno uno stage. Sono il 19,9% nella fascia 15-24 anni, contro una media dell’11,9%. Superano il 29% se si restringe l’analisi ai 20-24enni. Più che in Bulgaria, in Romania e in Grecia.

- © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO

Ultima modifica: stampa