Piccolo esercizio matematico: i casi positivi di Covid-19, alla sera di lunedì 10 marzo (10.149), a parità di popolazione tra Italia e Cina, sarebbero stati circa 236.500. Come dovrebbe esser noto, i dati ufficiali di Pechino riferiscono 80.735 casi. Da noi sono dunque il triplo, per ora.

Basterebbe questo per qualificare l’efficacia con cui il governo italiano ha affrontato l’epidemia fin dal suo primo manifestarsi. E naturalmente, al contrario della sua esplosione in Cina, qui il fenomeno era ormai atteso, non ignoto.

Ora si sta discutendo di misure ancora più ferree su tutto il territorio nazionale, ma alcune cose vanno dette subito.

Se tutto il territorio è “zona rossa”, allora non c’è nessuna “zona rossa”

Dal punto di vista sanitario la scelta del governo Conte è completamente inutile, o almeno ampiamente insufficiente, così come tutte quelle precedenti. Per due ordini di motivi.

Il primo, e principale, sta nell’assurda decisione di autorizzare spostamenti e permanenza in spazi chiusi, anche pieni di persone, “per motivi di lavoro”. In questo modo sicuramente il contagio continuerà ad espandersi, con oltre 20 milioni di lavoratori (e dirigenti) che in varia percentuale si infetteranno sul posto di lavoro e poi contageranno la famiglia, in teoria “messa al sicuro” a forza di messaggi “io resto a casa”.

Il secondo, altrettanto importante, era già inserito invece nel decreto di sabato notte, quello che dichiarava “zona rossa” tutta la Lombardia e altre 14 province del centro-nord. Lì, annullando il confinamento delle prime zone ritenute “focolaio” per il numero eccezionale di casi positivi al Covid-19, veniva “liberato” il virus su un’area eccezionalmente vasta.

La logica sanitaria del confinamento è stringente: da, o in, un focolaio nessuno deve uscire o entrare. Se si alza la sbarra prima che “l’influenza” si sia esaurita, si facilita la diffusione del contagio. In un Paese di queste dimensioni, esistono certamente molte zone da “blindare” per un periodo di quarantena e altre di media rischiosità, in cui le misure di profilassi sono meno drastiche. Rendere tutto “uguale” sembra una cosa radicale, ma in realtà rende impossibile dei controlli seri. Ci si affida insomma alla “responsabilità” degli individui, piuttosto che alla gestione generale della situazione secondo un approccio scientifico.

Non è una nostra illazione da profani, ma la critica feroce mossa dal prof. Massimo Galli, primario dell’Ospedale Sacco di Milano, giustamente considerato uno delle massime autorità tra gli infettivologi italiani. “E’ una sciocchezza che si apra la zona rossa iniziale. Sono 16 giorni [domenica 8, ndr] dal primo caso in quella zona, ma c’è stato almeno un mese di diffusione dell’infezione, è evidente che ci sono ancora dei problemi e non è finito il tracciare necessario dei contatti. Rimescolare le carte è una mezza follia, non ha senso”.

Con il decreto di lunedì sera, questo errore tragico è stato esteso a tutta l’Italia.

Il Pil o la vita

Se si vuole davvero fermare il contagio, imitando la Cina, bisogna prendere misure politiche di ben altro impatto.

La Cina, a Wuhan e in altre zone, ha chiuso l’attività economica e convinto la gente a restare chiusa in casa, limitando ad un minimo vitale le uscite per gli approvvigionamenti alimentari e medicinali. Laggiù, insomma, “a lavorare” è andato soltanto il personale sanitario, la quota di forze dell’ordine ritenuta necessaria, i lavoratori di alcuni supermercati (riforniti dall’esercito), farmacie e pochi altri servizi indispensabili (rete elettrica, acqua, ecc).

La Cina ha insomma rinunciato volontariamente alla quota di Pil prodotta in quelle zone in alcuni mesi – e Wuhan è la “Detroit cinese”, per la concentrazione di fabbriche automobilistiche – pur di battere in tempi rapidi il virus.

La popolazione e le imprese private hanno “capito” l’impostazione governativa senza troppi sforzi, perché a tutti i soggetti economici è stata garantita la copertura statale delle perdite, salariali o di profitto che siano. Nessun licenziamento, niente “ferie forzate”, tasse bloccate, banche che non chiedono “il rientro” dai prestiti concessi, ecc.

Qui si è invece cercato, stolidamente e fin dall’inizio, di “contemperare” le esigenze sanitarie (chiusura drastica di alcune zone) con la priorità considerata assoluta: continuare a produrre, a qualsiasi costo. Qui il governo ha promesso “aiuti”, con cifre risibili (adesso si comincia a parlare di 10 miliardi, ma si è partiti con 3,6) rispetto alla dimensione del problema. Ma nessuna garanzia per chi stava perdendo il salario o addirittura il posto di lavoro. Senza garantire alle imprese niente altro che i soliti “incentivi”, già dimostratisi inefficaci in situazioni di crisi assai meno drammatiche. La sintesi infelice è in un titolo del Corriere della Sera (“Battere la paura del caos in Borsa: soldi alle imprese, fiducia a famiglie”), dove la differenza di trattamento è esplicita.

Il risultato è facilmente prevedibile: il virus arriverà ovunque, magari un po’ più lentamente grazie allo stop alle manifestazioni pubbliche della movida (ma chi potrà mai limitare quelle private?), e anche il Pil subirà egualmente colpi durissimi.

Chi ha voluto la botte piena e la moglie ubriaca resterà quindi dolorosamente deluso dal calo del Pil. Ma il prezzo del dolore, in massima parte, sarà sulle spalle della popolazione che lavora, tra periodi di malattia, quarantene, ricoveri, morti, perdite di salario o anche del posto.

Una classe politica indecente

Nell’analisi di questa crisi, ripetiamo, occorre separare nettamente – sul piano degli obbiettivi e della logica – l’aspetto sanitario e quello economico, stabilendo una decisa priorità per la salute della popolazione. Se si continua a privilegiare invece la produzione, sarà un disastro. Anche per la produzione.

Possibile che nessuno, tra gli attuali decisori, sia in grado di capirlo?

Vista da fuori le decisioni del governo sembrano la risultante tra almeno tre ordini di mediazioni differenti, in alcuni casi tra interessi apertamente “antagonisti”.

Quella tra scienziati e politici è palese già nella citazione del prof. Galli. Si comprende che gli scienziati stanno prospettando “misure eccezionali”, ma che i politici provvedono a stemperarle, per “salvaguardare la produzione” sotto la pressione di Confindustria e non solo. Invece di aumentare il numero delle zone rosse vere e proprie, per esempio, incrementando anche i controlli per impedire “fughe”, si è preferito allargarle, fino a farle coincidere con tutto il territorio nazionale, rendendole così sanitariamente inutili.

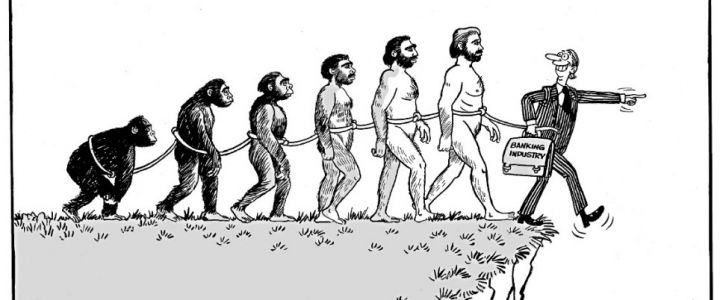

Il secondo ordine riguarda invece i rapporti tra le diverse cordate pomposamente chiamate “partiti”. Qui ormai è stata selezionata una “classetta dirigente” capace di tener d’occhio i sondaggi e gli umori popolari, sparando slogan acchiappeschi a ogni occasione; ma senza più un briciolo di visione autonoma, tantomeno di grande respiro. In questa “classetta” ognuno tiene d’occhio i gruppi di interesse che lo hanno sollevato a un ruolo visibile, e se ne fotte degli interessi generali, perché non è in grado nemmeno di comprenderli.

In questo lugubre gioco si distinguono nettamente i leghisti, vero formicaio impazzito di grida ogni giorno diverse, anzi opposte, col passare delle ore. Si ricorda giustamente il Salvini che passa in due giorni dal “chiudiamo tutto” (intendendo le frontiere, all’inizio della crisi) al “riapriamo tutto” (le attività economiche, anche nelle “zone rosse”).

E si potrebbero citare quei sindaci di paesini che “non trovavano motivo” di veder finire il proprio Comune nella lista delle “zone rosse” neanche quando i loro compaesani finivano uno dietro l’altro in ospedale oppure al cimitero.

O si potrebbero citare Fontana e Zaia, tra sceneggiate con la mascherina e proteste per tre province (venete) messe in lista “rossa”; salvo poi accettare senza fiatare l’estensione a tutto il territorio nazionale.

Ma non è sembrato più brillante, diciamo, quel sindaco piddino di Bologna che domenica “rifletteva” sull’opportunità di chiudere anche la sua città per “solidarietà” con le altre province dell’Emilia Romagna (come se le misure di profilassi sanitaria si potessero valutare col metro della “piacioneria”).

Ora molti di questi personaggetti, sotto la spinta delle notizie tragiche provenienti dagli ospedali, sotto la pressione di imprese locali che scelgono di chiudere temporaneamente i battenti per abbassare i costi vivi, cominciano a chiedere la sospensione anche delle attività produttive. Cosa che fino a qualche ora fa consideravano “una follia”. Ognuno può dunque valutarne la serietà…

A un secolo di distanza, insomma, ci ritroviamo ancora una volta in una “guerra” guidati da generali che ordinano “offensive” ad capocchiam, ognuna più catastrofica della precedente, ma prontissimi a fucilare i propri soldati se non obbediscono a ordini sconclusionati.

La preoccupazione per i conti pubblici

Ma il terzo ordine di mediazioni, altamente presente all’interno della compagine governativa, riguarda la “tenuta dei conti pubblici” alla luce dei trattati di Maastricht. Si capisce, insomma, che il freno tirato sulla chiusura di tutte le attività produttive – il gigantesco “buco” in tutti i vari decreti in materia – dipende in ogni fase dalla discussione con la Commissione Europea sul quanto si possa sforare il deficit rispetto alle prescrizioni/previsioni per l’anno in corso.

E’ stato fin dall’inizio questo il vero faro nella notte di un governo senza statisti, incapace di decisioni autonome e impossibilitato – per una scelta quasi trentennale che ha prodotto solo disastri – finanche a pensare di rompere alcuni vincoli scritti sulla sabbia.

Fin quando quella scelta – l’adesione all’Unione Europea e al sistema di trattati che ne è derivato – ha inciso molto negativamente sulla capacità di crescita economica del Paese, sulle condizioni di vita e di lavoro della sua popolazione, compresi la perdita di diritti pagati col sangue e salari al di sotto del livello di sopravvivenza, qualcuno poteva forse dire che questo era il prezzo da pagare per diventare liberale come gli altri. Tutti sulla stessa via dell’austerità.

Ora però un’epidemia si sta incaricando di dimostrare che quella scelta è suicida non solo sul piano economico-industriale, ma in senso stretto. Stronca la salute di una popolazione di 60 milioni, determinerà la morte di un numero per ora imprecisabile di persone, riporterà la sua economia indietro di decenni.

Rompere la gabbia, restare vivi

Se vogliamo che questo paese abbia un futuro occorre separare nettamente il momento della lotta al coronavirus da quello del rilancio economico.

Il confinamento del contagio, sull’esempio cinese, impone il fermo di tutte le attività pericolose perché facilitano la diffusione del contagio. Dunque anche le attività economiche.

Per rassicurare tutti – lavoratori ed imprese – che il “fermo” non diventerà l’impossibilità di sopravvivere, lo Stato deve garantire l’erogazione dei salari e il ripiano delle perdite d’impresa per il periodo strettamente necessario a combattere l’epidemia.

Ciò comporta ovviamente una spesa in deficit di dimensioni al momento non precisabili, al livello di un Piano Marshall, ma assolutamente necessaria per restare in vita come Paese, popolo e singoli individui. Si deve fare quel che serve, non quello che ci viene consentito da regole scritte per altre epoche e altri interessi.

Un sistema di alleanze diseguali, di trattati pensati per aumentare la competizione interna anziché la “solidarietà continentale”, non consente questa decisione vitale?

E allora quel sistema va rotto, prima che ci finiamo di rompere tutti noi.

Tra i “meriti” dell’epidemia c’è infatti anche quello di dimostrare che o un sistema economico serve per far star meglio le popolazioni che ci vivono dentro, oppure è bene che venga definitivamente rotto.

E’ nelle emergenze vere che il vecchio muore e il nuovo prende vita. Il sistema neoliberista sta tirando le cuoia, dall’Europa agli Stati Uniti. E’ ora di aiutarlo nel trapasso, altrimenti ci trascina tutti a fondo.

- © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO

Ultima modifica: stampa