Secondo le favolette narrate dai “grandi della Terra” – al G20 e al Cop26 di Glasgow, nonché da buona parte dell’ambientalismo per nulla critico nei confronti del capitalismo – per realizzare la “transizione ecologica” basterebbero un bel po’ di investimenti, qualche tecnologia green e tanta, tantissima, iniziativa privata sostenuta dal debito degli Stati (che per questo dovrebbero definitivamente cancellare ogni forma di welfare interno, se ancora ne hanno).

La realtà è ovviamente un’altra. Perché un “modo di produzione” è un sistema fatto di infinite interconnessioni – sociali, economiche, tecnologiche, ecc – e ogni modifica anche solo parziale in un punto a piacere innesca la caduta di alcuni interessi nel mentre ne crea – o amplifica – altri. Risolve un problema creandone di nuovi ed imprevisti.

Progettare una “transizione”, insomma, si deve confrontare con molti livelli problematici. Ci sono quelli tecnologici, che hanno ricadute fisiche sul cambiamento climatico (in positivo o in negativo).

Ci sono quelli sociali che vanno ad incidere sulle diseguaglianze interne ai vari paesi (anche e soprattutto in quelli sviluppati, che avevano raggiunto negli anni ’70 una sostanziale attenuazione di quelle diseguaglianze).

Ci sono infine quelli economici tra vari paesi, con alcuni destinati ad affondare a causa della riduzione delle materie prime in via di “superamento” (gas, petrolio e carbone su tutti), ed altri che possono invece attendersi introiti per l’aumento delle esportazioni.

Su tutti, però, si erge la struttura del grande capitale multinazionale, che cerca di gestire la “transizione” in modo da moltiplicare la dimensione dei profitti e da centralizzare in sempre meno mani la loro gestione.

Una serie di interconnessioni, insomma, che rendono bambinesche molte promesse dei governi e molte “soluzioni” fai-da-te, immaginate ai margini di un problema da cui dipende – né più, né meno – il futuro del genere umano.

Qui di seguito vi proponiamo un contributo analitico ad una parte di questi problemi, che proviene da un ambito non marxista, ma scientificamente ben impostato.

Buona lettura.

*****

In apertura della seconda sessione della XIII Conferenza per l’Efficienza energetica, gli Amici della Terra hanno chiesto all’autore di fare un po’ di conti sui costi economici e sociali di una risposta affrettata al cambiamento climatico per le popolazioni più povere nel mondo e per le comunità locali più fragili. Il quadro descritto in sintesi è inquietante e mette in luce numerosi aspetti che, finora, non sono stati considerati dal dibattito pubblico.

Negli ultimi mesi, sulla scia della drammatica crisi energetica che sta soffocando la ripresa globale post-Covid, si sono addensate delle nubi sul futuro della transizione energetica.

Partiamo dalla narrativa: secondo i suoi ideologi, la transizione ecologica dovrebbe andare ben oltre un semplice riequilibrio dei rapporti tra Uomo e Natura, prendendo la forma di una massiccia ridistribuzione di benessere tra il Nord e il Sud del mondo, tra i ricchi e i poveri.

In realtà, in nome dell’ambiente, stiamo progettando una redistribuzione universale della ricchezza profondamente iniqua.

Facciamo un esempio banale: le rendite da petrolio e gas.

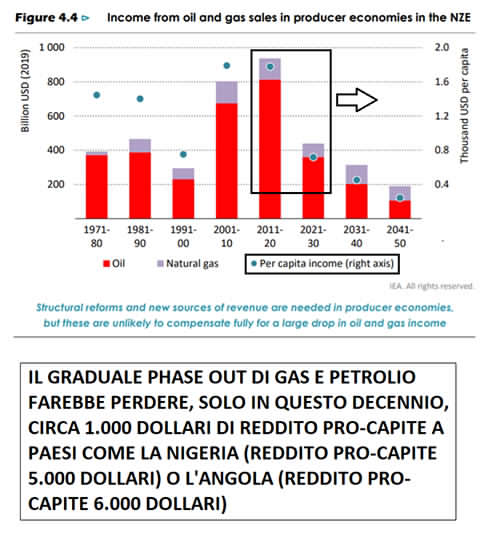

Le economie avanzate hanno promesso anni fa 100 miliardi di dollari l’anno per sostenere la transizione ecologica dei Paesi più poveri. Al 2021, non hanno mai mantenuto la promessa. Contemporaneamente, si preparano a privare entro i prossimi 9 anni i produttori di petrolio e gas – per la gran parte economie in via di sviluppo o emergenti – di 400 miliardi di dollari l’anno sotto forma di royalties.

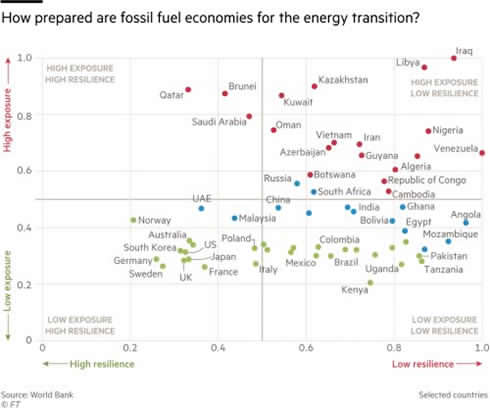

In alto a destra le economie danneggiate dalla transizione ecologica, in basso a sinistra quelle avvantaggiate

Non stupisce che alle Conferenze sul Clima ci tirino i pomodori.

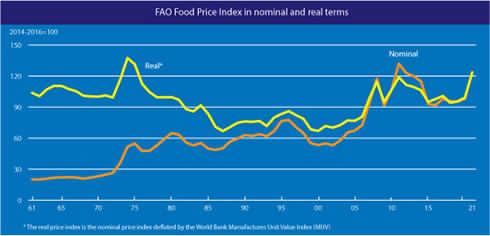

Non solo, nella completa indifferenza dei guru dell’elettrificazione profonda il mondo sta attraversando la peggiore crisi alimentare degli ultimi anni.

Ovviamente, dietro questa spaventosa crisi umanitaria ci sono numerose ragioni contingenti – dalla siccità anomala in Russia all’aumento della domanda di carne in Asia – ma le variabili transitorie non possono distrarre l’attenzione dall’elefante nella stanza: l’aumento del prezzo del petrolio, che ha fatto lievitare il costo dei fertilizzanti e devia una quota crescente della produzione agricola nel mercato dei biocombustibili.

Insomma, piuttosto che ingenuo terzomondismo, sul fronte internazionale la transizione ecologica sembra tanto una forma cinica e ipocrita di neocolonialismo, come hanno già denunciato numerosi leader di Paesi in via di sviluppo.

Tuttavia, anche rivolgendo lo sguardo alle economie avanzate, la narrativa “rinnovabilista” si rivela una grottesca distorsione della realtà.

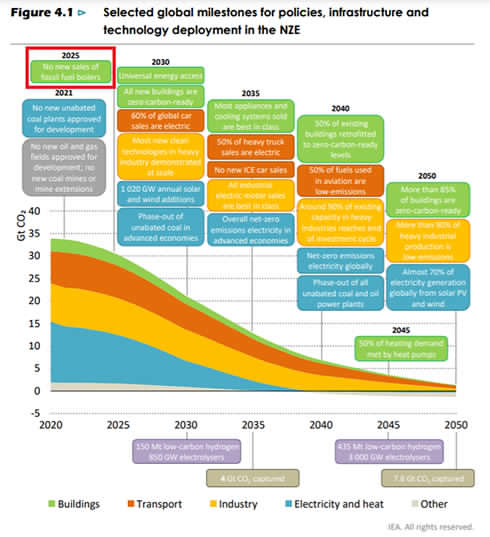

Pensiamo ai termodomestici: stufe, fornelli, scaldabagni a gas, camini, caldaie. L’Agenzia Internazionale dell’Energia calcola che, se vogliamo contenere l’aumento della temperatura globale entro 1.5 gradi, per il 2025 sarà necessario mettere al bando la vendita di termodomestici.

Questo significa che, se vi si rompesse la caldaia dopo il 2025, non ve la potreste più cavare con 400/800 euro (per comprarne una nuova) ma dovreste rifare tutto il sistema termico di casa, spendendo migliaia di euro in condizionatori, stufe elettriche, pompe di calore e manodopera. E scaldare casa con l’elettricità è più costoso che scaldarla con il gas (e a maggior ragione con la legna).

Chiaramente queste dinamiche non penalizzano i ceti più abbienti che, anzi, tra bonus e incentivi, beneficiando magari di un’unità abitativa idonea, potrebbero addirittura risparmiare installando pannelli fotovoltaici sovvenzionati (anche) dai più poveri.

Un altro caso interessante è quello della mobilità elettrica, che comporta ben tre ordini di problemi. Secondo la roadmap della IEA, infatti, tra 9 anni il 60% delle auto vendute al mondo dovrebbero essere elettriche. E questa prospettiva, per l’Italia, è un incubo.

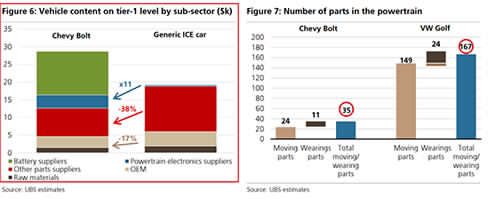

Innanzitutto, rischia di far evaporare decine o centinaia di migliaia di posti di lavoro.

Il tema è dibattuto e le stime, oggettivamente, dipendono largamente dalle premesse metodologiche. Tutto dipende da cosa verrebbe prodotto qui e cosa verrebbe delocalizzato in Asia, dove viene prodotta quasi tutta la componentistica elettronica globale.

Quel che è certo, però, è che l’Italia è leader a livello europeo nella componentistica meccanica e che, invece, l’auto elettrica è un “iPhone con le ruote”, con un quinto delle componenti meccaniche di un veicolo tradizionale.

Il secondo limite della mobilità elettrica si riassume in una parola: accise.

In Italia le accise sui carburanti valgono una quarantina di miliardi che, se dovesse passare la linea Fit for 55, verrebbero meno nel giro di vent’anni.

Ovviamente il carico fiscale potrebbe essere spostato dai combustibili liquidi all’energia elettrica ma, in questo passaggio, perderebbe necessariamente di progressività. In buona sostanza, oggi le accise gravano solo su chi utilizza un qualsiasi veicolo con motore a combustione interna per spostarsi, domani peserebbero anche su chi usa l’energia esclusivamente per soddisfare i bisogni primari (riscaldarsi, cucinare). Di nuovo, i più penalizzati sarebbero i più poveri.

Infine, e qui arriviamo al terzo problema, è difficile immaginare che nelle periferie ad alta densità abitativa ciascuna famiglia potrà disporre di una colonnina di ricarica per l’auto elettrica. Per non parlare degli adeguamenti della rete.

Questo significa che stiamo immaginando una transizione in cui, bene o male, la mobilità privata tornerà a essere un lusso. Gli strali contro i voli low-cost sono un’ulteriore dimostrazione di questa tendenza reazionaria.

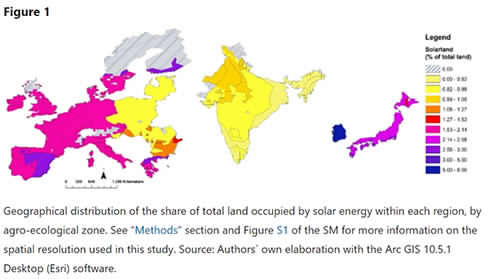

Un discorso a parte, poi, andrebbe fatto sul consumo di suolo, un tema che grazie alla “contabilità creativa” di alcuni studi non è ancora ben chiaro all’opinione pubblica.

Attualmente, lo studio più favorevole alle energie rinnovabili, rilanciato da Elettricità Futura ma bocciato perché troppo ottimista dalla rivista scientifica più autorevole d’America (PNAS), prevede per l’Italia un consumo di suolo di 460.000 ettari entro il 2050 (un quarto del suolo consumato negli ultimi 10.000 anni). Studi più recenti e meno controversi, pubblicati su Nature, prevedono un consumo di suolo per il solo fotovoltaico di 600.000/750.000 ettari.

E, ancora una volta, parliamo di un tema che coinvolge soprattutto le comunità più fragili, non è un caso che, nonostante la notevole ventosità, non ci sia una pala eolica sulle Dolomiti ma abbondino gli impianti eolici e fotovoltaici in Puglia, Sicilia e Calabria.

Sullo sfondo di studi, stime e modelli si staglia intanto una spaventosa crisi energetica, che sta facendo emergere l’aspetto più stridente di questa transizione: mentre diamo per scontato un futuro “100% rinnovabili” l’economia mondiale poggia ancora sul carbone. Pale, pannelli e batterie sono fatte con energia prodotta da carbone. E se il prezzo del carbone in Cina si impenna, si impenna il prezzo di qualsiasi cosa nel resto del mondo, causando sconquassi politici e sociali.

Una contraddizione lampante, su cui varrebbe la pena riflettere. Soprattutto se alla prossima COP vogliamo andare a fare la morale a Cina e India.

* Ricercatore e analista in ambito economico ed energetico. Founder della piattaforma di microconsulenza Getconsulting e presidente dell’Istituto Alti Studi in Geopolitica e Scienze Ausiliarie (IsAG). Autore di “La decarbonizzazione felice” – da L’Astrolabio

- © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO

Ultima modifica: stampa

leonardo

Penso sarebbe utile una maggiore pacatezza e un maggiore sforzo per individuare soluzioni.

Gio

Leonardo, caviamoci i tappi dalle orecchie e le fettine di prosciutto dagli occhi!