Nel suo ultimo lavoro [1] il marxista di origine britannica David Harvey dedica un capitolo [2] all’analisi del ruolo della Cina sulla scena economica e tecnologica internazionale.

Harvey inizia la propria analisi raccontando un episodio di “cronaca finanziaria”: siamo nel 2019 e Apple subisce un brutto colpo alle proprie quotazioni di borsa per aver dovuto riconoscere di non essere in grado di cogliere gli obiettivi di vendita previsti, soprattutto rispetto al mercato cinese.

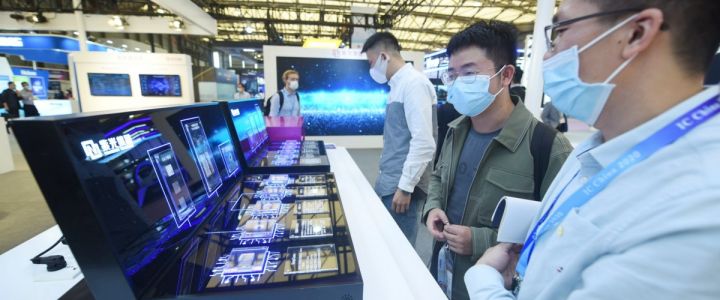

Apple produce in Cina e in Cina controlla una quota di mercato del 6-7%, che rappresenta comunque un valore enorme; d’altra parte, l’80% di quel mercato è ormai saldamente nelle mani di aziende cinesi che fino a 10 anni fa esistevano quasi solo sulla carta e che oggi, dopo aver preso il controllo del mercato interno, stanno prendendo il controllo anche di buona parte di quello internazionale.

Ovviamente, finché erano le imprese occidentali a fare man bassa in giro per il mondo venivamo bombardati con la retorica della globalizzazione e con le virtù del cosiddetto “libero mercato”; oggi che la globalizzazione ha invertito la rotta veniamo invece bombardati con le virtù del protezionismo e con la campagna contro il “pericolo giallo” che ha in larga misura sostituito quello “rosso”.

Trump è stato, come tutti gli altri leader “populisti”, niente altro che il portavoce di questa esigenza difensiva di larghi settori del mondo occidentale che tenta disperatamente di fronteggiare lo tsunami cinese. Per questa ragione è lecito prevedere che l’atteggiamento nei confronti della Cina dell’amministrazione Biden non sarà molto diverso da quello dell’amministrazione Trump.

Solo chi non ha ancora capito il rapporto che esiste tra struttura economico-sociale e sovrastruttura politico-istituzionale può seriamente pensare che gli interessi strategici degli Stati Uniti siano in balia degli umori di personaggi come Trump (o come Biden).

Il passaggio della Cina da semplice grande produttore “per conto terzi” a grande consumatore di beni e servizi autoctoni è molto rilevante; anzi, un vero e proprio punto di svolta: la Cina non è più (tanto) la “fabbrica dell’Occidente”, il paese in cui si producono le merci occidentali sfruttando i bassi salari; la Cina è ormai un paese che domina la scena: cinese, asiatica, globale.

Secondo Harvey lo sviluppo del mercato interno è stata la risposta cinese alle crisi che hanno attraversato il mondo occidentale – e segnatamente gli USA – negli anni 2000: dall’esplosione della bolla delle dot.com nel 2001 (le aziende della cosiddetta “new economy”) a quella dei “mutui subprime” del 2007-8.

Da decenni l’economia americana si regge su una “finanza di bolle” destinate periodicamente ad esplodere e a scaricare i propri effetti su tutti coloro che comprano titoli statunitensi (e tra questi ci sono anche, ovviamente, i grandi fondi di investimento cinesi, privati e pubblici, possessori di quote sostanziose del debito pubblico USA). Al contrario, la Cina sviluppa la propria economia reale grazie soprattutto alle grandi commesse statali.

Harvey si sofferma a descrivere gli investimenti statali cinesi nel settore delle costruzioni e delle infrastrutture, e come questi investimenti abbiano prodotto trasformazioni ben più che urbanistiche (sebbene in Cina i fenomeni sociali e urbanistici siano stati davvero colossali e accompagnati da un gigantesco esodo dalle campagne verso le città).

Per descrivere la realtà cinese molti userebbero la parola “capitalismo” e non c’è dubbio che lo sfruttamento del lavoro salariato, la proprietà privata dei mezzi di produzione, ecc… hanno a che fare con qualcosa di capitalistico.

D’altra parte, se quello cinese è un “capitalismo” allora è un “capitalismo di Stato” [3], ovvero un sistema economico sociale nel quale il ruolo dello Stato, pur non essendo “impositivo” (come spiega Harvey) è tuttavia fondamentale da molti punti di vista e innanzitutto dal punto di vista del sostegno allo sviluppo tecnologico.

Si tratta di capire se il “capitalismo di Stato” cinese è suscettibile di evolvere verso un “capitalismo di Stato sotto la dittatura del proletariato” – prendendo a prestito una locuzione usata da Lenin per la Russia dei primissimi anni ‘20 – ovvero se quella che si sta sviluppando in Cina è una forma di transizione da un modo di produzione a base capitalista ad un modo di produzione a base socialista.

Qualunque sia l’approccio che consideriamo più convincente una premessa è d’obbligo: la Cina è per noi un paese difficile da comprendere. Innanzitutto perché spesso abbiamo una visione del mondo molto “occidentalocentrica” (come ci ricorda Edward Said4 c’è uno strabismo tipicamente occidentale che affligge molte analisi di ciò che sta “oltre l’Occidente”), poi perché la Cina è effettivamente criptica, anche soltanto dal punto di vista linguistico.

D’altra parte lo sforzo di comprensione è necessario perché il mondo che sta di fronte a noi è un mondo globale nel quale l’Oriente gioca un ruolo sempre più decisivo.

Harvey passa in rassegna tutta una serie di elementi che riguardano il modo in cui lo Stato cinese interviene per stimolare e favorire determinati processi; un esempio molto interessante riguarda una sorta di “abolizione” del copyright e la diffusione trasversale delle tecnologie, delle innovazioni, delle nuove conoscenze… che non devono rimanere confinate alla singola azienda o al singolo istituto, ma devono diventare patrimonio collettivo e dare una spinta all’intero sistema. Il tutto, ovviamente, finalizzato allo sviluppo delle forze produttive.

Harvey sottolinea l’importanza che i cinesi attribuiscono all’intelligenza artificiale e al grande sviluppo tecnologico in automazione, robotica… che potrebbero determinare una grande riduzione della necessità del lavoro.

Ovviamente si tratta di capire se questa riduzione va nel senso di migliorare la condizione umana oppure se, come avviene necessariamente in una società capitalistica, essa si trasforma in maggiori profitti per i capitalisti e maggiore povertà per i lavoratori; è anche e soprattutto su quel terreno che si misurerà quanto il partito comunista sia effettivamente un partito socialista che interpreta gli interessi storici delle masse popolari cinesi e quanto invece il “comunismo con caratteristiche cinesi” sia solo un’ideologia di coesione sociale che serve a tenere insieme un miliardo e mezzo di persone sotto il controllo di un potere statale capitalistico.

* da Antiper

Note

[1] David Harvey, The Anti-Capitalist Chronicles, Pluto Press, 2020

[2] David Harvey, Ibidem, The Significance of China in the World Economy.

[3] Harvey, in ogni caso, non tira qui la conclusione del “capitalismo di Stato”.

[4] Cfr. Edward Said, Orientalismo, Feltrinelli.

- © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO

Ultima modifica: stampa

Franco Cavalli

Ottimo riassunto, tema centralissimo, purtroppo mal compreso da molta sinistra vittima della propaganda occidentale.