Se il mondo funzionasse davvero come raccontano giornali e Tg, sarebbe semplicissimo. Da una parte i “buoni” (le imprese, specie multinazionali, che “creano lavoro” per spirito samaritano, gli americani, ecc), dall’altra i “cattivi” (tutti gli altri, che possono aspirare al titolo di “nemico” a seconda degli umori dei “buoni”).

Naturalmente non è per nulla così.

Prendiamo per esempio la “guerra dei dazi” aperta con toni roboanti da Trump contro la Cina (soprattutto) e il resto del mondo (per convincere tutti, singolarmente, a rinegoziare i termini degli scambi commerciali con gli Usa). La motivazione ufficiale è “proteggere la proprietà intellettuale degli stati Uniti” dalle ambiziose mire del Celeste Impero. Insomma, si sa, i cinesi “copiano”, rubacchiano idee in giro, poi le infilano nel loro sistema produttivo, hanno la forza lavoro con salari bassi e così ci fanno concorrenza sleale…

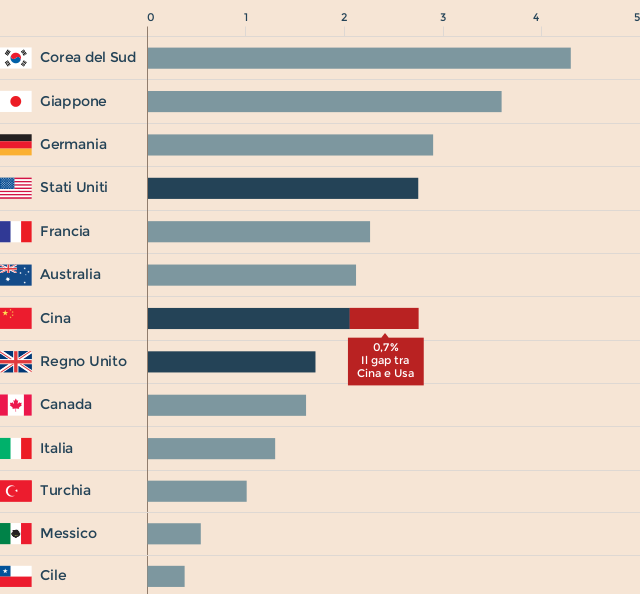

Luoghi comuni da propaganda per cerebrolesi. Da 30 anni la Cina impone alle multinazionali che vogliono investire e produrre in loco una sola condizione vincolante: formare joint venture al 50% e condividere così la tecnologia. Dopo tre decenni di crescita forsennata, i salari sono cresciuti moltissimo (al ritmo del 15% annuo, in media), la produzione destinata all’esportazione è infinitamente minore di quella dedicata al mercato interno (con 1.3 miliardi di persone, ce n’è da vendere…) e per la ricerca tecnologica Pechino spende ormai in proporzione al Pil quanto gli Stati Uniti. “La Cina genera ormai il 20% dei brevetti internazionali, gli Stati Uniti il 23%”.

Luoghi comuni da propaganda per cerebrolesi. Da 30 anni la Cina impone alle multinazionali che vogliono investire e produrre in loco una sola condizione vincolante: formare joint venture al 50% e condividere così la tecnologia. Dopo tre decenni di crescita forsennata, i salari sono cresciuti moltissimo (al ritmo del 15% annuo, in media), la produzione destinata all’esportazione è infinitamente minore di quella dedicata al mercato interno (con 1.3 miliardi di persone, ce n’è da vendere…) e per la ricerca tecnologica Pechino spende ormai in proporzione al Pil quanto gli Stati Uniti. “La Cina genera ormai il 20% dei brevetti internazionali, gli Stati Uniti il 23%”.

Insomma, il problema che gli Usa stanno cercando di affrontare non è quello di “proteggersi dal furto di idee”, ma quello di evitare il sorpasso da parte cinese come prima potenza tecnologica del pianeta.

Non è una “nostra convinzione”, ovviamente, ma una constatazione fatta anche da giornali insospettabili di tardo-bolscevismo come IlSole24Ore, organo di Confindustria e perfino dall’Onu. Messa così, la strategia trumpiana appare certo egualmente confusa e zoppicante, ma un po’ meno “irrazionale” di quanto non dipingano i cantori del neoliberismo sorpresi da voltafaccia “protezionistico” dell’iperpotenza che ha imposto la globalizzazione al mondo.

Non a caso la bandiera del “libero commercio” è ora saldamente in mano cinese, ma senza troppa retorica da fessi. I flussi degli investimenti, infatti, dicono che Pechino ha di fatto quasi congelato quelli diretti negli Stati Uniti (“ nel 2017 gli investimenti negli Usa sono scesi a 29 miliardi, dai 46 dell’anno prima”), mentre nei primi tre mesi di quest’anno sono praticamente a zero (1,2 miliardi).

Cosa significa? Che da quella parte i cinesi non si attendono più un contributo significativo per il proprio sviluppo complessivo, tecnologie comprese.

Al contrario, hanno raddoppiato gli investimenti (48,2 miliardi) lungo la Via della Seta, che sta creando una ramificata dorsale infrastrutturale capace di legare Asia ed Europa, compresa buona parte del Medio Oriente (di certo Iran e Turchia, se Israele e gli Usa non metteranno di traverso, e se Erdogan non farà esplodere i cento conflitti potenziali che lo circondano).

Con questo background alle spalle, in effetti, e con un’America costretta a “proteggersi” dopo aver destabilizzato la propria struttura sociale a forza di delocalizzazioni, non sembra proprio che Pechino abbia necessità di “rubacchiare” qualche innovazione hi tech.

In fondo, hanno ormai sufficiente ricchezza per comprarsela tranquillamente sul “mercato”…

Usa contro Cina: guerra per l’economia dell’innovazione

Gianluca Di Donfrancesco – Il Sole 24 Ore

È la leadership nell’economia del futuro la posta in gioco nello scontro tra Cina e Stati Uniti. La rimonta di Pechino nella corsa all’innovazione spaventa Washington, che reagisce cercando di sabotarne le ambizioni. Il gigante asiatico ha già scavalcato il Giappone come seconda potenza al mondo per brevetti internazionali, secondo l’Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (Wipo).

In un report del mese scorso, l’agenzia Onu prevede il sorpasso sugli Stati Uniti in tre anni, grazie a un ritmo di crescita delle richieste di brevetti che galoppa a doppia cifra dal 2003. La Cina genera ormai il 20% dei brevetti internazionali, gli Stati Uniti il 23%. A guidare la carica, dice Wipo, è il colosso delle telecomunicazioni Huawei. La Cina ha già il primato di richieste di brevetti nazionali: 1,34 milioni nel 2016, sui 3 milioni di istanze presentate in tutto il mondo.

Una cavalcata che Washington guarda con timore: «L’assalto della Cina alla tecnologia americana e alla proprietà intellettuale minaccia niente di meno che il futuro economico degli Stati Uniti. Se la Cina conquisterà settori che spaziano dall’intelligenza artificiale alla robotica, dai computer quantistici ai veicoli senza autista, gli Stati Uniti non avranno futuro. La proprietà intellettuale che la Cina sta cercando di acquisire è fondamentale per preservare la supremazia militare degli Stati Uniti». Le parole di Peter Navarro, consulente della Casa Bianca per le politiche commerciali, spostano lo scontro in atto tra Washington e Pechino molto oltre una semplice, per quanto senza precedenti, schermaglia commerciale.

In una lettera pubblicata sul sito della Casa Bianca il 9 aprile, Navarro, uno dei registi dell’America First, chiarisce cosa c’è davvero in gioco, dal punto di vista dell’amministrazione Trump. Vale a dire la supremazia nella corsa all’innovazione tecnologica, persa la quale gli Usa temono di veder svanire il vantaggio che ancora hanno sulla Cina come superpotenza globale. In questo conflitto (il segretario al Commercio Wilbur Ross lo ha detto chiaramente: «la guerra commerciale è iniziata da anni»), tutti sono chiamati ad allinearsi agli Stati Uniti contro il nemico comune: «Altri Paesi condividono le preoccupazioni statunitensi e diamo il benvenuto a chi vorrà prendere iniziative concrete per combattere insieme a noi politiche che alterano il mercato», scrive Navarro.

Il caso Qualcomm è emblematico: l’amministrazione Trump ha bloccato la sua acquisizione da parte del gruppo di Singapore, Broadcom, perché temeva avrebbe ridotto gli investimenti in R&D della società americana, permettendo così alle aziende cinesi di avvantaggiarsi nella corsa alla tecnologia 5G. Uno su dieci fra i brevetti essenziali per la costruzione delle reti 5G è già in mani cinesi, e in particolare di Huawei.

Anche l’amministrazione Obama aveva individuato nella Cina l’avversario del futuro, per questo motivo aveva cercato di disimpegnarsi dal Medio Oriente per concentrarsi sull’Asia, dove coglieva i movimenti di fondo destinati a plasmare gli equilibri geopolitici del XXI secolo. Sempre per questo motivo, Obama aveva cercato di costruire una rete di alleanze commerciali parallele alla Wto, così da isolare la Cina: prima con la Trans Pacific Partnership (Tpp), con 11 Paesi del Pacifico, che conteneva stringenti clausole a tutela della proprietà intellettuale; poi con il Trattato di libero scambio con la Ue (Ttip). Ma il presidente sovranista Donald Trump ha affossato la Tpp appena arrivato alla Casa Bianca e ha abbandonato il Ttip, salvo rispolverare entrambi negli ultimi giorni (dopo aver puntato contro l’Europa la pistola dei dazi su acciaio e alluminio).

L’obiettivo che l’amministrazione Trump si pone in modo così scoperto, sabotare il piano di Xi Jinping di fare della Cina una superpotenza tecnologica, punta al cuore delle ambizioni del presidente cinese e rischia di innescare reazioni a catena. Una regola base della geopolitica è che più stretti sono i legami economici tra due Paesi, più difficilmente si faranno guerra. Perché i costi sarebbero troppo alti. Ora, i legami tra Stati Uniti e Cina, cresciuti negli anni attraverso lo sviluppo delle catene globali del valore, messe in moto proprio dalle multinazionali americane (da Apple a General Motors), cominciano ad allentarsi.

Gli investimenti diretti esteri (Ide) tra le due superpotenze mondiali sono crollati di un terzo l’anno scorso, fermandosi a quota 43 miliardi di dollari, secondo un report di Rhodium Group del 10 aprile. La tendenza si è confermata nei primi due mesi del 2018, con appena 1,2 miliardi di dollari di Ide partiti dalla Cina con direzione Usa.

La frenata è completamente attribuibile alla nuova cautela cinese: gli investimenti negli Usa sono scesi a 29 miliardi, dai 46 dell’anno prima. Stazionari quelli americani (14 miliardi). I nuovi controlli imposti da Pechino sui movimenti dei capitali spiegano parte della flessione, ma secondo Rhodium, la più intensa attività di interdizione esercitata dall’agenzia Usa sugli investimenti esteri (Cfius) avrebbe bloccato progetti per 8 miliardi di dollari. E il Congresso discute una legge per rafforzare i poteri di Cfius.

Il gelo è destinato a calare anche sui rapporti commerciali, con le cortine di dazi che vengono alzate dalle due parti. I 150 miliardi di dollari di export cinese che rischiano di essere colpiti da balzelli del 25% alle dogane americane rappresentano quasi un terzo di tutto l’export cinese negli Usa. I 50 miliardi di dollari di prodotti made in Usa messi nel mirino da Pechino rappresentano quasi il 40% dell’export a stelle e strisce. L’obiettivo dichiarato, riequilibrare la bilancia commerciale tra i due Paesi, diventa meno stringente se si mettono in prospettiva i conti dell’amministrazione Trump: secondo l’economista George Magnus, i 375 miliardi di dollari di surplus cinese diventano 150 miliardi se si calcola l’effetto delle catene del valore, di cui la Cina è un hub mondiale. Se poi si conta anche il surplus americano nello scambio di servizi, il numero scende attorno a 110 miliardi.

- © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO

Ultima modifica: stampa