Gli eventi del 7 ottobre e quelli che sono avvenuti nelle settimane appena successive sono stati senza dubbio caratterizzati da un livello di violenza senza precedenti.

Per quanto l’attacco palestinese sia stato sicuramente enfatizzato e strumentalmente caricato di brutalità con notizie che al momento non sono state in gran parte verificate (parliamo di stupri, decapitazioni di bambini israeliani ecc.)1, di certo, per mano di Hamas, degli altri gruppi che hanno organizzato l’attacco e dello stesso esercito israeliano2 che è intervenuto, molto sangue è stato sparso3.

Nelle settimane immediatamente successive, la rappresaglia contro Gaza e Cisgiordania è stata estremamente violenta determinando una quantità di vittime che al 27.11.2023 è così contabilizzata secondo l’Osservatorio per i diritti umani Euro-Med: il 61% delle vittime non sono uomini adulti. 8.176 sono bambini e 4.112 donne.

Peraltro, delle 20.000 morti accertate, il 92% sono civili e più dell’80% della popolazione di Gaza (circa 1,7 milioni di abitanti) è stata sfollata dalle proprie case e vive in luoghi non sicuri e pieni di enormi difficoltà, in primis il reperimento di cibo. In altri termini nei primi 50 giorni di aggressione israeliana quotidianamente, in media, sono stati uccisi 167 bambini e 377 civili. Si immagini che in una situazione per alcuni versi simile, quella del conflitto ucraino-russo, in meno di 2 anni di guerra sono stati uccisi meno di 10.000 civili.

Insomma, l’enorme aggressività ha colpito intimamente chi ha provato a conoscere i fatti non abbandonandosi ciecamente alla propaganda dei media occidentali che, monoliticamente allineati alle volontà dei governi, tutti o quasi filo-israeliani, ha tentato di nascondere una verità che via via, divenendo enorme, ha iniziato a sgretolare il muro granitico di silenzio tirato su dalle borghesie occidentali.

Le oceaniche, per certi versi inattese, reazioni di piazza che si sono viste in tutto il mondo – persino in luoghi inusuali come Washington DC e Londra – hanno interpretato questa spinta emotiva a mettere fine a un massacro che avrà una eco al momento del tutto imprevedibile.

Tuttavia, come in tutte le altre occasioni di conflitto, siamo stati istruiti nel seguire il principio di “follow the money”, ossia individuarne le radici economiche, per comprenderne a fondo quali possano essere le materiali finalità del conflitto, spesso nascoste da presunti nazionalismi (spesso creati ad hoc) e casus belli presunti o fortemente indotti per poi avere giustificazioni di interventi militari che durano alle volte molti anni.

Nello specifico, il conflitto israelo-palestinese ha un’origine molto antica, per quanto noi faremo riferimento – anche per una ragione di spazio – a ciò che è avvenuto dopo il secondo conflitto mondiale. Ci sembra, infatti, quantomai distorsivo e errato raccontare la storia come se fosse iniziata il 7 ottobre 2023, tralasciando l’enormità dei fatti che almeno negli ultimi 75 anni si sono andati plasmando.

Questo saggio tenterà di indagare sulle caratteristiche economiche della guerra, dapprima osservando la questione dell’espropriazione illecita delle risorse naturali (acqua, gas e petrolio innanzitutto) da parte di Israele (sia a Gaza che in Cisgiordania), mostrandone sinteticamente gli impatti asimmetrici sulle due economie: successivamente tenterà di fornire una chiave di lettura di come il conflitto possa inserirsi nell’attuale fase dell’imperialismo, cogliendo l’aumento delle contraddizioni interimperialistiche in un’ottica di conflittualità valutaria che vede ormai palesemente contrapposto il capitale legato al dollaro a quello legato alle monete asiatiche.

Il furto delle risorse naturali

È sicuramente una questione non sufficientemente nota e discussa in pochi consessi internazionali, ma l’aggressione israeliana nei confronti del popolo palestinese – che ormai prosegue in maniera continua, con alti e bassi, almeno dal 1967 – si basa anche sull’accaparramento e sullo sfruttamento delle risorse naturali che sono presenti sia nei pressi della striscia di Gaza che all’interno della Cisgiordania (West Bank).

Secondo alcuni analisti, infatti, la questione dei giacimenti di gas, petrolio nonché le risorse di acqua distribuite sul residuo territorio palestinese e, soprattutto, nei territori occupati potrebbero rappresentare una delle principali ragioni della costante e continua aggressione militare e politica che accanto alle guerre, alle violente politiche di segregazione, vede nella proliferazione delle colonie un elemento di grande importanza (gli ultimi censimenti stimano circa 800.000 coloni presenti in Cisgiordania)4.

Gli studi prodotti nel passato che cercavano di individuare una maniera per rendere compatibili e, per certi versi convenienti almeno dal punto di vista economico, le relazioni inevitabilmente occorrenti tra lo stato israeliano e quello palestinese, si sono dovuti arrendere alla cruda realtà che inequivocabilmente mostrava che Israele – che già nel 1967 presentava un PIL 10 volte superiore a quello palestinese – ha deliberatamente agito per impedire alle popolazioni dei territori palestinesi di svilupparsi a tal punto che l’UNCTAD (UNCTAD, 2019) sostiene che le politiche di occupazione e militari in generale abbiano fortemente eroso le possibilità economiche e sociali della Palestina.

In assenza di esse, avrebbe potuto disporre di un PIL almeno doppio rispetto a quello che si poteva rilevare anche prima dell’ennesimo attacco militare che è succeduto ai fatti del 7 ottobre 2023 (ovviamente dopo la devastazione a cui si è assistiti, la forbice è assai incrementata).

Per quanto intuibile, dunque, sembra importante ribadire che le politiche di occupazione e le continue aggressioni militari a tutti i livelli hanno giovato alle ricchezze del popolo israeliano – benessere “sgocciolato” anche nella classe media – deprimendo quello palestinese.

In questo tipo di ragionamento, un ruolo cruciale è individuabile nel furto e nello sfruttamento delle risorse naturali che sono localizzate tra West Bank e Gaza, cosa del resto assai intuibile se si considera che dal 1993 al 2020 Israele si è appropriata del 60% della superficie di West Bank e del 40% della striscia di Gaza (UNCTAD, ibidem). All’interno di questi territori, usurpati violando un mucchio di risoluzioni dell’ONU, sono presenti risorse naturali di importanza strategica sia a livello locale che internazionale.

Per quanto riguarda l’acqua, le ultime stime internazionali – relative al 2004 – parlano di una appropriazione da parte di Israele di poco meno del 90% delle risorse presenti nel sottosuolo della Cisgiordania; con questo vero e proprio furto, viene soddisfatto circa un quarto delle richieste di acqua (per agricoltura e consumo privato) di Israele mentre i palestinesi sono costretti ad importare proprio da Israele più del 50% della propria acqua5.

La conseguenza più evidente è che, attraverso tale confisca illegale, la sua distribuzione sia profondamente difforme: un cittadino israeliano può contare ogni anno su un quantitativo di acqua utilizzabile sei volte maggiore rispetto ad un abitante palestinese (A Kubursi and F Naqib, 2008) e solo il 35% delle terre fertili ricevono regolarmente acqua e dunque sono suscettibili di essere usati al fine di produrre cibo o di ospitare il pascolo (WORLD BANK, 2009).

Chiaramente, da questo punto di vista assume un ruolo cruciale l’occupazione israeliana dell’Area C della Cisgiordania che, rappresentando quasi il 60% dell’intera zona (2/3 delle terre da pascolo), ha pesantemente compromesso le tradizionali occupazioni della popolazione locale che per anni erano, appunto, l’agricoltura e l’allevamento. Si consideri infatti che dalla data della sua occupazione (1967), sono stati distrutti circa 2,5 milioni di alberi produttivi (non solo da frutta, ma anche olivi) e il danno stimato per l’economia palestinese si aggira intorno al 35% del PIL complessivo a cui si aggiunge 1 miliardo $ di mancati incassi legati all’imposizione fiscale sulle attività economiche che ne sarebbero derivate.

Ma se la questione dell’acqua sembra essere frutto di una contesa palesemente squilibrata, ingiusta e per molti versi illegale, ma comunque circoscritta alle popolazioni che vivono all’interno del territorio palestinese, le risorse di petrolio e gas necessariamente stimolano le brame non solo di Israele ma anche di paesi limitrofi e di avidi consumatori di risorse energetiche collocati altrove nel mondo (Europa in primis).

Si è parlato molto dell’enorme quantità di gas e petrolio presente tra West Bank e nelle acque dinanzi a Gaza (l’ultima stima, 2019, giunge a poco meno dell’equivalente di 600 mrd $) ma meno si è discusso dell’embargo deciso unilateralmente nel 2007 da Israele contro gli abitanti di Gaza e i palestinesi che non hanno possibilità di avere accesso sia alle risorse naturali che ai proventi da esse generati.

Oltretutto, molti studiosi sono convinti che esistano riserve altrettanto ingenti – e non ancora sfruttate – nel sottosuolo dei territori palestinesi occupati. Inoltre, secondo una stima del 2010 (USGS, 2010) nel Bacino di levante sembrerebbe essere presente uno dei giacimenti potenzialmente più estesi del mondo avendo una portata di 1,7 mrd di barili di petrolio e 122 mila miliardi di piedi cubi di gas estraibile.

La storia dello sfruttamento dei giacimenti off-shore dinanzi a Gaza si intreccia palesemente con le invasioni periodiche dell’esercito israeliano nella striscia (UNCTAD, 2019). Gli accordi di Oslo II (del 1995) concedevano all’ANP la giurisdizione marittima sulle acque fino a 20 miglia nautiche dalla costa e per questo proprio l’ANP aveva stipulato con la British Gas Group (BGG) un contratto di estrazione per i successivi 25 a partire dal 1999.

Proprio all’inizio di tale anno la BGG aveva scoperto un grande giacimento di gas naturale (Gaza Marine) che si trova a una distanza compatibile con gli accordi di giurisdizione palestinese siglati solo alcuni anni prima. Le successive attività di perforazione avevano generato ottimi risultati a tal punto da stimare la portata al livello di 1 miliardo di piedi cubi di gas naturale di buona qualità che avrebbero superato le necessità palestinese garantendo anche un buon margine per le esportazioni.

La costruzione di una pipeline che avrebbe condotto sulle sponde di Gaza il gas estratto fu così al centro di un piano di investimento concordato tra la BGG e l’ANP. Gli anni successivi, sino almeno alla prima parte del 2007 sono stati caratterizzati da una sostanziale condivisione di finalità tra i governi di Israele e Palestina nella gestione di Gaza Marine I e II, con risultati che sembravano soddisfare entrambi le parti e anche il diritto internazionale.

Il grande cambiamento avvenne però proprio l’anno successivo che culminò con l’operazione di dicembre 2008 (denominata piombo fuso) che con il pretesto di voler sradicare il terrorismo islamico, determinò – oltre a migliaia di morti, feriti e devastazione – il diniego dell’accesso ai palestinesi delle proprie risorse di gas off-shore, sostenendo che i proventi finanziassero i gruppi terroristi, configurando così una confisca palesemente in contrasto con gli accordi siglati e il diritto internazionale.

Tecnicamente, dunque, l’enorme giacimento è stato da allora integrato nelle istallazioni di Israele off-shore molto prossime e nei corridoi energetici israeliani che, potenzialmente, potrebbero avere un’ulteriore connessione con il corridoio turco, per quanto al momento le relazioni politiche non sembrano prefigurare uno sbocco da questo punto di vista.

Ma, come è ampiamente noto, i governanti di molti paesi – essendo espressioni della classe dominante – sono facilmente inclini a cambiare opinione dinanzi a lauti guadagni delle borghesie locali e internazionali.

Nei territori occupati della Cisgiordania, inoltre, sono presenti giacimenti di petrolio e gas che sono gestiti e sfruttati interamente dalle autorità israeliane. Si parla di una vasta area (Meged, scoperto negli anni 80) con un potenziale di circa 1,5 miliardi di barili di petrolio, così come di gas naturale, le cui attività di produzione sono cominciate durante i primi anni del secolo attuale.

Come è stato ampiamente dimostrato la confisca e l’espropriazione di risorse naturali va di pari passo con la politica aggressiva e, secondo alcuni, genocida dello Stato di Israele nei confronti dei territori palestinesi.

Per quanto non possa e non debba essere considerato come l’unica causa delle violenze a cui siamo costretti da decenni ad assistere, il peso di questa brama è sicuramente reale e tangibile.

Soprattutto se si considera il fatto che, oltre alla dipendenza da acqua – come già detto in precedenza –lo Stato di Israele copre le richieste interne di prodotti energetici con risorse proprie solo per il 13,4% del totale (dato del 2012)6.

In altri termini Israele è strutturalmente dipendente dalle risorse altrui e, considerando che le relazioni diplomatiche con i paesi immediatamente limitrofi non sono esattamente “idilliache”, le soluzioni ricercate sono state diverse, oltre a quella “principale” della continua invasione e espropriazione illecita delle risorse del popolo palestinese.

Dal 1999 con la collaborazione di una serie di aziende energetiche di origine statunitense, i governi israeliani hanno promosso a suon di miliardi la ricerca di giacimenti all’interno (e all’esterno) del proprio territorio che ha determinato importanti scoperte ma, al momento, la dipendenza dalle risorse off-shore di Gaza e di Cisgiordania sembra essere tale da non poter prefigurare una riconduzione di tali controversie nel recinto del diritto internazionale, almeno dell’immediato.

La crisi economica mondiale e lo scontro valutario

Per quanto la questione energetica sia stata sempre almeno sullo sfondo delle operazioni militari israeliane almeno negli ultimi 25 anni, quella successiva al 7 ottobre 2023 si va configurando in maniera sostanzialmente differente rispetto alle precedenti. Si va a collocare in una fase dell’imperialismo che vede le possibilità di crescita del capitale legato a dollaro e euro ai loro minimi storici.

Almeno dall’inizio di questo secolo, l’accumulazione di capitale a livello mondiale è divenuta sempre più dipendente dall’andamento dell’economia cinese e da quella asiatica più in generale.

Compromessi da una lunga crisi da sovrapproduzione originatasi almeno negli anni settanta, i paesi a capitalismo avanzato infatti registrano tassi di crescita tendenzialmente in peggioramento prefigurando una situazione di sostanziale stagnazione che si alterna a sempre più frequenti recessioni.

In particolare, il capitale egemone almeno dalla fine del secondo conflitto mondiale, quello legato al dollaro, ha registrato enormi battute d’arresto sempre più ravvicinate nel tempo (quella del 2008, che ha coinciso con il crollo pilotato di Lehman Brothers, è stata probabilmente la più importante per molti versi) delineando una crisi tendenzialmente inesorabile.

I tentativi di risolverla attraverso attacchi speculativi (all’Euro, a es.) o bellici (Afghanistan, Iraq II, Libia ecc.) non ha sortito gli effetti auspicati riuscendo, altresì, a generare solamente un po’ di ossigeno che in gran parte è defluito dello sregolato gioco di borsa che ha gonfiato ulteriormente le già enormi bolle speculative che danzano mortalmente da decenni sulle nostre teste.

La guerra ucraino-russa, che trae origine nel 2014, e che nel 2022 ha visto una delle due forze in campo – la Russia – penetrare militarmente all’interno dei confini dell’altro controllandone, a fine 2023, circa un quinto delle terre, ha rappresentato un salto di qualità rispetto ai conflitti precedenti.

Per la prima volta, la contrapposizione non è avvenuta su territori “terzi” (Iraq, Libia, Afghanistan) ma si è svolta su un luogo interno molto prossimo ai confini NATO (l’Ucraina), in Europa, e dunque nei pressi di alcune centrali dell’imperialismo.

Ha peraltro visto contrapporsi una potenza nucleare, la Russia, a un paese “non allineato” solo in apparenza ma che, in realtà già dal 2008, e poi con veemenza dal 2014, aveva richiesto di voler rinunciare a questo status, optando per l’adesione alla NATO cosa auspicata dai vertici della stessa come importante tassello dell’espansione a est e osteggiata fortemente dalla Russia che avrebbe voluto mantenere un cuscinetto tra il suo territorio e quello della NATO.

Non è un caso che solo pochi mesi prima dell’invasione militare russa, ossia a giugno 2021 in un summit tenutosi a Bruxelles, i vertici dell’organizzazione avessero pubblicamente affermato che l’adesione ucraina sarebbe stata una priorità della strategia MAP (piano di azione e di adesione) dell’alleanza.

In ogni caso, come si diceva in precedenza, nonostante 20 mesi di guerra che ha visto materialmente l’intervento della NATO e dei paesi aderenti (attraverso enormi finanziamenti, fornitura di armi che non si sa bene dove siano finite) alla fine del 2023 la situazione sembra essere in una condizione di stallo.

Persino il presidente russo, nel G20 di fine novembre, ha riconosciuto l’opportunità di “pensare a come porre fine a questa tragedia” che al momento ha visto prevalere l’esercito russo che ancora controlla una fetta importante del territorio della nazione ostile nonostante il dissanguamento delle casse dei paesi europei che con obbedienza hanno seguito le istruzioni di Washington DC per sostenere Zelensky, pagando un conto elevatissimo – soprattutto nel caso delle classi subordinate – in termini di inflazione e indebitamento.

La questione palestinese sembra essere un tassello che si aggiunge nel quadro di una guerra globale, frutto dell’inesorabile incremento delle contraddizioni interimperialistiche, tipiche del modo di produzione del capitale nella sua fase di crisi prolungata, come è quella da cui non riesce a sfuggire da tempo.

Si assiste, infatti, per quanto in maniera forse meno palese e chiara – data la complessità dei rapporti commerciali e diplomatici – ma altrettanto importante, alla contrapposizione tra blocchi legati al dollaro e alle valute asiatiche.

Allo scontato sostegno degli Usa a Israele si è accodato in maniera sostanzialmente acritica anche l’UE – nonostante le importanti dichiarazioni del segretario generale dell’Onu che ha definito senza mezzi termini Gaza un “cimitero di bambini”; sull’altro fronte, all’immediato sostegno iraniano e di molti paesi arabi alla causa palestinese, si è aggiunto quello della Cina e di molti paesi BRICS+.

Da questo punto di vista, l’ambiguo atteggiamento della Russia è attribuibile al legame commerciale e politico che Israele ha creato negli ultimi anni (si consideri che Israele non rispetta le sanzioni comminate da Europa e Usa alla Russia dopo l’invasione in Ucraina).

In un recente articolo (SCHETTINO, 20237) relativo proprio quello Russo-Ucraino sottolineavamo proprio come questo fosse da leggere come il primo passo di una conflittualità valutaria più ampia e complessa che trovava la propria ragione nel declino decennale del capitale legato al dollaro (e al suo vassallo dell’euro) e la violenta ascesa delle economie asiatiche.

Utilizzando i dati del WDI mostravamo infatti come il peso relativo delle maggiori economie dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (Cina, India, Russia, Iran e Pakistan) avesse almeno dal 2021 superato quello degli Usa, recuperando un gap che alla metà degli anni 90 poteva sembrare incolmabile. Ma le tendenze riguardano anche il mercato valutario.

Infatti, principalmente per quanto concerne la detenzione ai fini di riserva internazionale, funzione propedeutica per l’utilizzo negli scambi di merci e capitali, la situazione si è lentamente adeguata a questo “catching-up”.

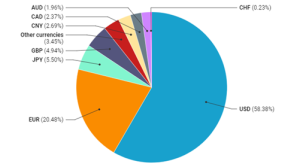

Figura 1 – Percentuale di riserve internazionali per valuta (4 trimestre 2022)

Fonte – Elaborazione su dati FMI

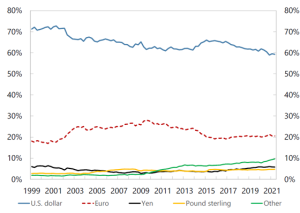

Figura 2 – Andamento delle riserve internazionali di valuta straniera (1999-2021)

Fonte: IMF Currency Composition of Official Foreign Exchange Reserves (COFER).

Dalle Figure 1 e 2 si può dedurre come, per quanto in crisi, il dollaro Usa ancora sia la valuta principe delle riserve internazionale sebbene sia in calo del 10% da più di due decadi. Lo Yuan, invece, nonostante l’importante peso specifico raggiunto, non è ancora oggetto di proporzionali attenzioni, rappresentando meno del 3% delle riserve mondiali (l’Euro è ancora stabilmente intorno al 20% per quanto la crisi del 2012 ne abbia limitato enormemente le potenzialità).

Se si guarda ai dati relativi ai pagamenti internazionali via SWIFT emerge un quadro molto simile, giacché il 40% degli scambi, alla fine del 2022, era tenuto in dollari e poco più di un terzo in euro. Anche per quel che concerne le obbligazioni, quelle emesse in Yuan ancora tardano a superare il 3% mondiale.

Oltretutto, se si considera anche che la Cina è divenuto il partner commerciale più importante per 61 paesi, mentre gli Usa si fermano a 30, sembra intuibile che questa sproporzione dovrà naturalmente essere riassorbita e ciò determinerà inevitabilmente un ridimensionamento del ruolo del dollaro con una crescita di importanza delle valute dei paesi dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai.

Di certo, i formidabili investimenti legati alla cosiddetta “nuova via della seta” (BRI – Belt and Road Initiative) agiranno da veicolo per una internazionalizzazione dello Yuan che, tuttavia, al momento non ha ancora l’ambizione di scalzare il fratello nemico d’America ma che, di certo, potrà dare una mano a quel processo di de-dollarizzazione che alcuni analisti danno per scontato , ma che di certo vedrà enormi reazioni militari, prima ancora che economiche, da parte dei governi statunitensi.

Non pensiamo, sia un caso che il primo paese che ha ufficialmente varato una strategia esplicita di de-dollarizzazione sia stata la Russia, nel 2018, a seguito delle sanzioni per l’occupazione della Crimea, vendendo i titoli denominati in dollari, sostituendo le proprie riserve internazionali con euro e in parte con Yuan, e richiedendo il pagamento in euro del gas e delle altre materie prime vendute agli europei. E questo è un qualcosa che gli Usa non hanno mai perdonato.

C’è da aggiungere, oltretutto, che l’inevitabile processo di de-dollarizzazione non avverrà per mano del fratello nemico dell’euro, bensì, come ampiamente dimostrato da Arsanalp et al. (2022), da un gruppo di valute alternative che, senza dubbio, comprenderà anche lo Yuan.

Concludevamo l’articolo (SCHETTINO, ibidem) sostenendo che “il capitale legato al dollaro non può subire passivamente questa tendenza che (…) potrà pesantemente pregiudicare la sua centralità e la stabilità stessa di una economia, quella statunitense (…)”.

“L’attacco, attraverso la NATO alla Russia è per questo da considerarsi come una prima tappa di una guerra che senza dubbio sarà più lunga e vedrà coinvolti anche direttamente soggetti che al momento si sentono oggetto di attacco ma che reputano opportuno non farsi coinvolgere direttamente dalle operazioni belliche”.

Dunque, ci sembra che quest’ultimo focolaio possa e debba essere incardinato in una dinamica così delineatasi per quanto le sue specificità ci inducono a riflettere su altri elementi.

Patto di Abramo, Belt and Road Initiative e corridoio India-Middle East-EU (Imec)

Sin dalla sua iniziale definizione, nell’anno 2013, la Belt and Road Initiative (BRI, in alcuni paesi nota anche come New Silk Road, o nuova via della seta) ha stimolato il dibattito internazionale sul grado di minaccia che potesse rappresentare per le economie sino a quel momento egemoni a livello di capitalismo mondiale8.

Come già indicato nel paragrafo precedente, questo enorme progetto di investimento, oltre a creare monumentali infrastrutture all’interno di tre continenti, può far leva sull’acquisizione da parte di aziende cinesi – prevalentemente gestite dallo stato, le SOEs – di asset strategici come, ad esempio, quello del porto del Pireo in Grecia, naturale sbocco di uno dei corridoi economici della BRI (quello più meridionale che dall’Asia giunge attraverso la Turchia, in Europa).

Fu chiaro a tutti, dunque, che il varo di questo progetto pluriennale rappresentasse un nuovo passo in avanti della politica economica internazionale cinese che secondo alcuni assumerebbe una forma imperialistica, per quanto distinta da quella significativamente più aggressiva di matrice statunitense e anche europea.

L’adesione di alcuni paesi strategicamente inclusi nell’area valutaria Dollaro/Euro – come, ad esempio, avvenne con l’Italia nel 2019 – ha solo momentaneamente sparigliato le carte a tal punto che il governo italiano eletto successivamente, nel 2022, pur di mostrare fedeltà al patto atlantico, ha dichiarato frettolosamente di volere “uscire” dalla partnership strategica con la Repubblica popolare cinese.

Ma la questione, ovviamente, ha assunto una rilevanza planetaria a tal punto che, nel G7 che si è tenuto nel giugno del 2021, il presidente statunitense ha varato un progetto definito “Build Back Better World” (B3W) il cui scopo era sostanzialmente quello di definire un piano alternativo a quello del BRI riconducendo una serie di paesi in via di sviluppo, sotto la propria sfera di influenza, sfilandoli proprio all’egemonia antagonista cinese.

L’anno successivo, in continuità col B3W è stato dunque varato il PGII (partenariato per le infrastrutture e gli investimenti globali) che, forse anche per la concomitante escalation militare in Ucraina non ha avuto molto seguito.

Il progetto che invece sembra essere plasmato in maniera più decisa e delineata nel contrasto all’espansione economica cinese attraverso il BRI è l’IMEC (India-MiddleEast-Europe corridor) che andrebbe a ricalcare proprio quanto individuato già da una delle Silk Road del BRI ma sarebbe, come intuibile, a trazione statunitense.

L’IMEC è stato lanciato solo qualche settimana prima dell’attacco del 7 ottobre (nella prima metà del mese di settembre 2023, in occasione del G20 di Doha) e, in sintesi rappresenta una lunga rete ferroviaria, portuale, di infrastrutture energetiche (che trasporterebbero anche dati) che metterebbero insieme India, Emirati arabi uniti, Arabia Saudita, Giordania, Israele per poi arrivare in Europa, collocando i paesi del Golfo al centro dell’infrastruttura, esattamente come fa una delle Silk Road.

Ma l’elemento innovativo rispetto al passato sembrerebbe essere proprio essere il coinvolgimento di Israele, paese storicamente e culturalmente ostile ai paesi arabi e all’Iran, come terminale di una struttura così complessa e economicamente strategica.

Dunque, gli Stati uniti scendono in campo con l’IMEC contrapponendosi visibilmente alla Repubblica popolare cinese anche sul piano degli investimenti internazionali e su quello dei corridoi economici/energetici9. In altri termini, l’intensità del conflitto valutario aumenta sensibilmente, dopo lo scontro ucraino-russo già prima dell’apertura del fronte palestinese.

Tuttavia, per quanto l’IMEC possa rappresentare sulla carta uno strumento che può contendere l’egemonia sull’intera area, la compresenza di Arabia Saudita e Israele è un aspetto che da subito ha destato qualche sospetto insieme a numerose dichiarazioni di sdegno.

Secondo molti analisti, infatti, il più famoso Patto di Abramo, ossia quel processo di normalizzazione delle relazioni politiche e economiche tra Arabia Saudita, Bahrein, Emirati Arabi Uniti e Israele, cominciato nel 2020 sarebbe un prerequisito per il definitivo varo e sviluppo dell’IMEC.

E non è un caso che in tanti abbiano sospettato che l’inizio del conflitto palestinese possa aver messo in difficoltà proprio la definizione di tale accordo a causa dello storico sostegno che l’Arabia Saudita – spesso solo come arma di propaganda interna – ha fornito proprio alla popolazione palestinese.

Se le nostre analisi fossero corrette, potremmo iniziare a delineare uno scenario per cui oltre alle decine di migliaia di persone innocenti massacrate, sfollate, mutilate e umiliate negli ultimi due mesi, sia proprio l’IMEC una delle prime vittime – anche se parziale e forse transitoria – ossia uno degli strumenti messi in campo dagli USA per sostenere la conflittualità in atto contro il blocco asiatico (i cui interessi per alcuni versi potrebbe essere proprio rappresentato dai BRICS+).

Se si osserva inoltre come si sono schierate immediatamente dopo il 7 ottobre le grandi potenze si scorge una cartina del mondo che va in tale senso: Israele sostenuta da Usa e Europa, mentre gli altri paesi – soprattutto quelli dei BRICS – invitano alla calma condannando pubblicamente gli eccidi dell’esercito israeliano nei confronti delle popolazioni di Gaza e Cisgiordania.

Vale la pena ricordare come facciano eccezione l’India che da subito ha sostenuto Israele (evidentemente in un’ottica di preservare l’accordo del 2023) e l’Arabia Saudita che col suo atteggiamento ambiguo tenta di agire da equilibrista, pur di non sacrificare il ruolo di hub strategico guadagnato sia per la BRI che per l’IMEC10.

Per le ragioni sopra esposte, reputiamo importante collocare almeno alcune delle dinamiche che si stanno svolgendo tra Israele e Palestina all’interno del concetto di conflitto valutario nell’attuale fase decadente dell’imperialismo.

Ne consegue che, al momento della redazione di questo saggio, è impensabile comprendere come questo sistema magmatico di equilibri economici internazionali possa tendere a configurarsi e quali rapporti di forza possano prevalere.

In ogni caso, a conferma della dimensione valutaria del conflitto, ci sembra opportuno notare come la tregua tra le parti belligeranti di fine novembre 2023 – per quanto rapidamente violata – sia immediatamente succeduta all’incontro tra Xi Jin Ping e Biden (16.11.2023 – San Francisco, California, USA), occasione in cui il presidente cinese ha voluto pubblicamente riferire al pari grado statunitense durante una calorosa stretta di mano: “il pianeta è abbastanza grande perché Cina e Stati uniti abbiano successo economico reciproco”, mostrando di auspicare una “leale” concorrenza più che una guerra.

Ma non è affatto assicurato che, da una parte il capitale legato al dollaro si trovi d’accordo con tale strategia, e dall’altra che, dietro a dichiarazioni distensive, si nascondano prospettive belliche anche di maggiore intensità.

Bibliografia

Arsanalp S, Eichengreen B and Simpson-Bell C, 2022, The Stealth Erosion of Dollar Dominance, IMF Working papers, no. WP/22/58.

Haibing Z, 2019, The Belt and Road Initiative: How China and the United States Could Avoid Conflict and Promote Cooperation, in Perspectives on the Global Economic Order in 2019: A U.S.-China Essay Collection, Oct. 1, 2019, pp. 7-10.

Sachs N and T Boersma, 2015, The energy island: Israel deals with its natural gas discoveries, Policy paper No. 35, Foreign Policy at Brookings.

Schettino F, 2023, As Raízes Monetarias Do Conflito Na Ucrânia, in Guerra da Ucrania e crise mundial, O.Coggiola (org), Livraria da Fisica, Sao Paulo, BRASILE.

UNCTAD, 2015, The Besieged Palestinian Agricultural Sector (United Nations publication, New York and Geneva).

UNCTAD, 2019, The Economic Costs of the Israeli Occupation for the Palestinian People: The Unrealized Oil and Natural Gas Potential. UN, ISBN: 978-92-1-112947-2.

United States Geological Survey (USGS), 2010, Assessment of undiscovered oil and gas resources of the Levant Basin Province, Eastern Mediterranean, Fact sheet 3014, available at https://pubs.er.usgs.gov/publication/fs20103014.

World Bank, 2009, Assessment of restrictions on Palestinian water sector development, Report No. 47657-GZ.

NOTE:

1 La storia dei presunti 40 bambini decapitati da Hamas è stata quasi subito smentita e rilanciata nel calderone delle fake news. Per una attenta ricostruzione del modo con cui è stata confezionata la falsa notizia si veda anche https://www.wired.it/article/hamas-bambini-decapitati-kibbutz-israele-storia/

2 Una buona ipotesi di ricostruzione è riportata nell’articolo di Max Blumenthal, https://thegrayzone.com/2023/10/27/israels-military-shelled-burning-tanks-helicopters/?fbclid=IwAR3Fwy9vLM19vdVA6wvRe84x9n6ueXP_l6RU6Y4N-McRhpCXcM1x09HqsJ0

3 Da questo punto di vista sembra importante notare come a distanza di quasi due mesi dall’attacco, ancora non si conosca con esattezza il numero ufficiale delle vittime. Quest’ultimo infatti cresce in maniera poco spiegabile ogni settimana, seguendo una ragione esponenziale: se il 7 ottobre erano state contati poco più di 300 morti, ora si è arrivati circa a 1500 (dato di fine novembre 2023). Peraltro, continua a essere sconosciuto il peso delle vittime militare rispetto a quelle civili informazione che, per quanto drammatico, connota in maniera diversa il tragico computo.

4 Emblematico da questo punto di vista il commento di Borrell, Alto rappresentante dell’Unione europea per gli affari esteri e per la sicurezza che il 28.11 si è dichiarato allibito dalla notizia dell’incremento dello stanziamento di fondi per le colonie da parte di Israele in un momento così drammatico (https://twitter.com/JosepBorrellF/status/1729066280613757249)

5 UNCTAD, 2015, The Besieged Palestinian Agricultural Sector (United Nations publication, New York and Geneva).

6 N Sachs and T Boersma, 2015, The energy island: Israel deals with its natural gas discoveries, Policy paper No. 35, Foreign Policy at Brookings.

7 Schettino F (2023), AS RAÍZES MONETARIAS DO CONFLITO NA UCRÂNIA, in Guerra da Ucrania e crise mundial, O.Coggiola (org), Livraria da Fisica, Sao Paulo, BRASILE.

8 Si veda anche Haibing (2019), https://www.jstor.org/stable/resrep22588.6

9 Per un approfondimento si veda anche https://news.abplive.com/india-at-2047/india-middle-east-europe-corridor-versus-china-bri-assessing-battle-for-geopolitical-supremacy-g20-pgii-imec-1630113

10 È importante ricordare come Arabia Saudita diverrà membro effettivo BRICS+ a partire dal 2024, insieme a Argentina, Egitto, Etiopia, Iran e Emirati Arabi Uniti, rappresentando così l’intero blocco quasi il 40% del PIL mondiale e più del 60% della popolazione globale.

*economista, docente dell’Università della Campania

****

Questo contributo è uscito anche su L’Antidiplomatico e Marxismo Oggi

- © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO

Ultima modifica: stampa