Le recenti mosse di Donald Trump lo dimostrano. Il presidente americano agita l’arma dei dazi, poi la rimette in tasca, quindi la punta di nuovo sul mondo. E in questa giostra di annunci e smentite, al limite dell’aggiotaggio, offre magnifiche occasioni di guadagno per i suoi grandi elettori, gli speculatori di Wall Street, che in pochi giorni hanno potuto comprare a poco e vendere a tanto.

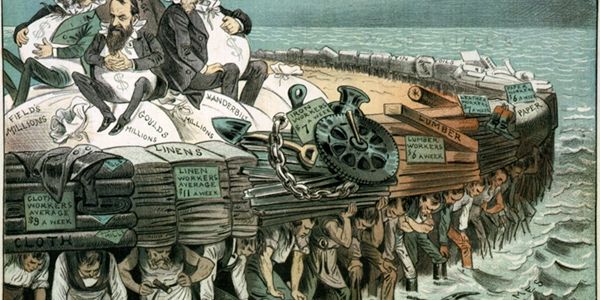

Barriere sempre più alte all’esterno e mercato di liberi filibustieri all’interno: due espressioni della medesima frenesia capitalista.

Ma anche dalle nostre parti non mancano prove di un analogo intreccio. Basti notare il modo in cui il governo sta preparando la visita di Giorgia Meloni a Washington. A quanto pare, la premier si presenterà al tavolo trumpiano con due punti in agenda.

Da un lato, plaudire ai dazi americani contro il comune nemico cinese. Dall’altro lato, convincere l’Unione europea a rinunciare alle già risibili tasse pagate dalle multinazionali Usa nel continente, e a cancellare le norme che frenano l’importazione di merci americane di scarsa qualità, spesso dannose per la salute e per l’ambiente.

Protezionismo e liberismo, ancora una volta annodati nel medesimo fazzoletto.

Ma il modo più chiaro per comprendere che la disputa tra protezionismo e liberismo è fuorviante, consiste nel notare che in realtà l’uno è storicamente concatenato all’altro. Il globalismo senza regole degli anni passati ha generato enormi squilibri commerciali, che sono oggi ben visibili nel debito record degli Stati uniti verso il resto del mondo.

La svolta protezionista dell’America non è altro che l’estremo tentativo di rimediare a questa sua crisi debitoria. L’implicazione è chiara: il liberismo non può essere la soluzione contro il protezionismo poiché è parte del problema che lo ha generato.

Diventa a questo punto evidente l’inconsistenza del dibattito tra alfieri delle barriere agli scambi e paladini della libertà dei commerci. Protezionismo e liberismo sono solo due facce del capitale, disperate e feroci, alle prese con la grande crisi dell’ordine mondiale a guida americana.

Per chi intenda rappresentare le istanze del lavoro, dell’ambiente e della salute collettiva, il problema che allora si pone è cercare una bussola alternativa di navigazione nella tremenda tempesta globale in atto.

Una possibile soluzione consiste nel rilancio del cosiddetto social standard per la regolazione dei movimenti internazionali di merci e di capitali. L’idea non è nuova. Si tratta di una sintesi aggiornata di proposte avanzate dall’Ilo (l’agenzia dell’Onu per lavoro e politiche sociali), regole presenti nei Trattati Ue e clausole contenute nello statuto del Fondo monetario internazionale, che già in passato ha ricevuto l’attenzione del parlamento europeo.

Il nucleo dello standard consiste in una limitazione dei commerci con quei paesi che attuino politiche di competizione al ribasso sui salari, sulle condizioni di lavoro, sui regimi di tutela ambientale e sanitaria, rispetto a un comune obiettivo di riferimento e alla posizione da cui partono.

Così congegnato, il meccanismo può sanzionare non solo la Cina che reprime i sindacati indipendenti o la Romania che taglia il welfare per sussidiare gli investimenti delle multinazionali, ma anche la Germania che comprime il salario per unità prodotta, gli Stati uniti che abbattono i vincoli ambientali alla produzione o l’Italia che demolisce il diritto del lavoro.

A ben vedere, il social standard rappresenta una soluzione esattamente opposta all’agenda con cui Meloni e gli altri esponenti delle destre di governo in Europa vorrebbero inaugurare la trattativa con Trump.

Per questi, lo squilibrio internazionale va affrontato con una sciagurata miscela di protezionismo liberista: un dumping a tutto campo che non risolverà la crisi mondiale e aggraverà le condizioni del lavoro, della salute e dell’ambiente.

Il mix Trump-Meloni è già sul tavolo. Sarebbe ora di unire le forze intorno a una proposta alternativa.

* il manifesto

- © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO

Ultima modifica: stampa

Leonardo Bargigli

Il social standard, a ben vedere, è sempre una forma di protezionismo, soltanto attuato attraverso barriere non tariffarie. E’ una forma di politicizzazione del commercio, dove si cerca di imporre le forme politiche occidentali (sindacati “indipendenti”….cioè come i nostri che negoziano salari in caduta libera????) al resto del mondo. Gli squilibri commerciali “eccessivi” (ammesso che si riesca a definirli in generale) si possono risolvere attraverso una riforma del sistema monetario internazionale che lo renda pienamente multilaterale e superi il predominio del dollaro, riallineando gradualmente il valore relativo delle valute verso i tassi di cambio a parità di potere di acquisto (ovvero svalutando le valute occidentali rispetto a quelle emergenti). Perché in effetti l’unico squilibrio commerciale eccessivo al mondo è proprio quello degli USA. Tolta la centralità del dollaro, tolta la necessità di accumulare attivi da parte delle economie emergenti, tolti gli “squilibri commerciali”. Come si vede, tutto ciò non ha nulla a che vedere con il commercio. Se poi il problema è che l’industria cinese sarebbe comunque troppo più produttiva di quella occidentale (quando i salari cinesi nelle aree più sviluppate sono ad un livello comparabile a quello europeo), cominciamo a chiederci come mai. Non sarà che per fare industria nel XXI secolo serve un potere politico non sottomesso ai monopoli privati, in grado di pianificare l’economia per il maggiore benessere collettivo, e di rilanciare l’intervento pubblico in economia sfruttando la complementarità tra investimenti privati e pubblici e di aumentare i salari per rilanciare la domanda interna senza nuovi debiti?

Raffaele

Però il prof Bargigli dovrebbe prima rispondere alla replica di Brancaccio e Lucarelli alla sua recensione critica… Qui la replica dei due pubblicata in “Le condizioni economiche per la pace”:

“…Iniziamo da un rilievo sul criterio di calcolo del processo di centralizzazione dei capitali, avanzata da Leonardo Bargigli. In modo un po’ temerario, egli sospetta che possa risultare “aleatoria” la definizione di controllo azionario indiretto

insita nella nostra misura di centralizzazione basata sul net control (…) Tale rilievo sembra frutto di una lettura alquanto superficiale dei nostri contributi. Come abbiamo ampiamente spiegato nel libro, l’evidenza empirica della legge di tendenza verso la centralizzazione del capitale è stata oggetto di vari papers che abbiamo pubblicato su riviste accademiche di rango, dopo attente e prolungate revisioni tra pari. In quelle ricerche adottiamo una definizione di “controllo” diretto e indiretto assolutamente convenzionale in letteratura: una quota di voti sufficienti per esercitare

un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria dell’impresa. E in merito alla misura della quota di controllo, si badi, mentre la ricerca prevalente si limita spesso a utilizzare la sola soglia minima del 5%, noi ci premuriamo di replicare l’analisi anche per soglie del 10, del 20 e del 50%, per le quali il controllo diventa ovviamente ben più che mera “presunzione”. Inoltre, vale la pena ricordare che la procedura è stata da noi replicata su diversi set di

paesi e di archi temporali, aggiornando le serie man mano che i dati venivano resi disponibili dal database Eikon di riferimento. Infine, è da notare che i risultati in termini di net control sono stati messi a confronto con altre misure di connettività tipiche dell’analisi di network. Il tutto, evidentemente, lungo la scia dei test suggeriti dai vari colleghi referees che hanno controllato i nostri metodi di ricerca prima di autorizzare la loro pubblicazione. Ebbene, questa tipica e articolata procedura di verificazione accademica ci ha portati in tutti i casi allo stesso risultato: con la

sola eccezione rilevante del Giappone, in tutti i paesi esaminati, in tutte le macro aree indagate come anche a livello mondiale, in tutti gli archi di tempo e con tutte le soglie adottate, il controllo del capitale risulta sempre altamente concentrato nelle mani di un limitato manipolo di grandi azionisti, che nel corso del tempo tende pure a restringersi ulteriormente. In altre parole, siamo giunti a una prima evidenza empirica a supporto della tendenza

marxiana verso la centralizzazione del capitale in sempre meno mani. Naturalmente, come ogni altra evidenza scientifica anche questa può essere criticata. Ma se qualcuno avverte il bisogno di buttarla giù dalla torre dei fatti verificati, allora dovrà lavorare duramente alla ricerca di robuste prove contrarie (…)”

Con rispetto parlando, finora non sembra che il “temerario” Bargigli abbia lavorato “duramente”.

Saluti

Raffaele