Leggendo, nei giorni scorsi, due articoli, uno pubblicato da La Stampa: “L’Italia si prepara ad aderire alla grande rete infrastrutturale cinese” e l’altro, invece, pubblicato su Contropiano, a firma di Pasquale Cicalese: “La Cina, dopo 40 anni, proietta la sua potenza sul mercato interno” – come tanti altri che leggo sul cosiddetto miracolo cinese, attualmente seconda economia mondiale, proiettata verso un inarrestabile primato – ho, per l’ennesima volta, fatto la stessa identica considerazione.

La Cina compete sul mercato mondiale, nell’epoca della globalizzazione – cioè da circa trent’anni – con tutte le armi tipiche del finanzcapitalismo (per usare la significante locuzione coniata dal sociologo Luciano Gallino), accreditandosi come il più agguerrito antagonista dell’impero statunitense e il suo più legittimo successore, nella guerra interimperialista in atto sullo scacchiere internazionale.

Una guerra innescata a partire dagli anni ’70, da quella che il prof. Luciano Vasapollo indica come crisi sistemica del capitalismo mondiale, all’interno di una civiltà-mondo dominata dal sistema finanziario, finora soprattutto a guida occidentale.

Ne viene, di conseguenza, la seconda, più sofferta e perplessa considerazione. Perché molti compagni guardino alla Cina post maoista e di ispirazione denghista (“arricchirsi è glorioso, compagni”, disse Deng Xiaoping nel 1979. Sic!) come ad un modello, seppur spurio, di paese socialista, sinceramente mi è oscuro. In chiave geopolitica e geostrategica, di contrasto al dominio imperiale a stelle e strice? Posso pure comprenderlo. Ma basta? Francamente, non credo!

La Cina ha innestato, negli ultimi trent’anni, la marcia del neoliberismo più spinto. Il paradigma produttivo è quello sviluppista, tipico dei paesi a Capitalismo avanzato. Il Pil è cresciuto a due zeri. E ora, in fase di leggera, ma pur sempre indiscutibile, flessione dell’export (che ha assicurato al paese proprio quella crescita esponenziale) sta correndo ai ripari. E, ovviamente, lo fa sul piano del sostegno alla domanda interna.

Nella più tipica tradizione keynesiana, insomma; benché lo si potrebbe definire -con una formula più congeniale a quella che Loretta Napoleoni definiva, con un sincretismo neologistico, Maonomics, capitalismo keynesiano 4.0. Non vedo come altro si potrebbe denominare, infatti, quello applicato dal Governo della Repubblica Popolare Cinese, in questa delicata fase di altalenante sconquasso che si trovano ad attraversare i mercati e le borse di mezzo mondo.

Keynesismo, dunque, cui si affianca, però, pur sempre, una spietata logica produttivistica, efficentista e concorrenziale, che porta la Cina ancora ad adottare orari di lavoro e dispositivi di controllo che non dovrebbero appartenere, almeno in teoria, ad una Democrazia Popolare o ad un sistema che voglia considerarsi, non dico comunista, ma appena socialista. Un sistema che dovrebbe condurre l’uomo alla liberazione dalla schiavitù del lavoro salariato e non al suo vassallaggio dentro la gabbia delle ragioni del profitto.

Guardie armate fuori le fabbriche; diritto di sciopero mal tollerato; rappresentanza sindacale praticamente inesistente, se non nel senso di cinghia di trasmissione statale-padronale; sorveglianza sociale e nuovo giro di vite repressivo – attuato dal governo di Li Keqiang, sotto l’egida del Presidente a vita Xi Jinping – sulle lotte operaie e sulla recrudescente, negli ultimi tempi, Lotta di Classe, sono variabili proprie degli stati capitalisti e dei governi improntati alle regole del liberismo.

Fattori e condizioni segnalati da siti e giornali online, quali La Voce delle Lotte, Rivoluzione (sito del movimento comunista Sinistra Classe Rivoluzione) il sito del Partito Comunista Internazionale: nessuno di essi, com’è facile intuire, di tendenza borghese; Internazionale, decisamente più liberal; e Contropiano, su cui si può leggere un interessante articolo di qualche tempo fa “Per una definizione del regime cinese” , che potete trovare nella sezione del giornale Fattore K.

E ancora, cicli lavorativi anche di 10/12h; ferie spesso non pagate; fine settimana non garantiti; salari in molti casi legati ai tempi e alle ore effettive di fatica: quindi classificabili come cottimo, ampiamente inteso e diffuso. In tutti questi casi si tratta, invece, di dati elaborati dagli scienziati dell’Accademia delle scienze sociali di Pechino e riportati anche da L’Antidiplomatico.

Naturalmente, le cose vanno meglio nelle aziende statali delle zone sviluppate, come quelle di Shangai e della capitale. Con salari che, soprattutto nell’area orientale e più sviluppata, crescono anche del 10-15% annuo. Una gran bella differenza, rispetto alla riduzione del potere d’acquisto che, invece, ci troviamo a registrare, ad esempio, all’interno di molti paesi dell’Eurozona.

Nonostante ciò, comunque, un aspetto certamente non sottovalutabile, e anzi fondamentale, viste le tragiche condizioni in cui versa l’ecosistema globale, a causa dell’azione predatoria delle risorse e del modello iper-sviluppista e freneticamente consumistico, portati avanti dal capitalismo ad impronta liberal-liberista, soprattutto nel corso degli ultimi 60 anni (e a cui, piaccia o no, si è piegata anche la Cina post maoista) è l’adozione della cosiddetta economia circolare.

In pratica, un cambiamento radicale del modello produttivo – ancorché concepito in base all’economia di mercato e alle logiche del capitale e del profitto – che prevede la concentrazione del ciclo di produzione sul riutilizzo, la riparazione, il rinnovo e il riciclaggio dei materiali e dei prodotti esistenti. Quello precedentemente considerato “rifiuto” può essere, in poche parole, convertito in materia prima. Un mutamento di prospettiva non da poco, a ben considerare, in cui il paese del fu Impero Celeste è decisamente all’avanguardia.

Poco incline, invece, risulta il governo al rispetto dei diritti dei lavoratori e dei cosiddetti “diritti civili“ che, ovviamente, in quanto marxisti, subordiniamo, imprescindibilmente e giustamente, a quelli sociali. Il problema, però, è che in Cina, a quanto pare, vengono entrambi posti in secondo piano, rispetto all’interesse del Leviatano statale.

In tal senso, si è già detto del mal digerito diritto di sciopero, dell’azione repressiva del governo e dell’inesistenza di una vera e strutturata rappresentanza sindacale. Una pallida rappresentanza, paragonabile, nell’attuale contesto di competizione interimperialistica – volta dunque al più feroce sfruttamento di una manodopera a basso costo – a quella propria del sindacalismo giallo statunitense; o a quella sempre più concertativo-compatibilista delle tre sigle italiane Cgil-Cisl-Uil, oramai irrimediabilmente supine alle esigenze, alle logiche e alle direttive padronali.

La Cina, dunque, rappresenta, almeno secondo chi scrive, un chiaro esempio – solo l’ultimo in ordine di tempo – di turbocapitalismo a genesi e conduzione partitica. O, se si preferisce, di social-imperialismo, per usare una locuzione cara ai movimenti rivoluzionari degli anni ’70, con cui s’identificava la degenerazione fordista e burocratica avvenuta all’interno delle Repubbliche Socialiste Sovietiche. Oppure, per rinviare alla dizione ufficiale, potremmo ancora definire quel modello come “socialismo di mercato alla cinese”. Poco cambia, a dire il vero.

Perché qui da noi, a partire dalla ristrutturazione capitalistica e dalla controffensiva padronale degli anni ’60 e ’70, seguite al grande boom economico – con annessa redistribuzione della ricchezza – si insorse in armi, nonostante le politiche keynesiane, che miravano a compensare gli effetti sociali di tale ristrutturazione, con l’intento, esclusivamente, di depotenziare il conflitto in atto e di stabilizzare il sistema.

Attualmente, una situazione simile comincia a verificarsi in Cina, dopo gli exploit commerciali e il vertiginoso aumento del Pil, dovuto, come si diceva, soprattutto all’export. Il Pcc sembra muoversi, in un simile contesto, come il Partito Comunista Italiano di quegli anni. Qualche concessione, sul piano economico, ma rigido controllo statalista sul versante delle lotte – si badi bene, ci si riferisce alle lotte operaie e del proletariato periferico, non a quelle inscenate da attivisti al soldo della borghesia occidentale – per assicurare una più o meno accettata pax sociale, che consenta allo status quo di sopravvivere senza troppi sussulti. Il tutto, a vantaggio della nomenclatura oligarchica all’interno del partito, che tira le leve economiche e dello stato; di una piccola fetta di ricchezza privata; e di un più ampio ceto medio, di cui si è provveduto, nel corso del tempo, ad allargare la base.

Noi comunisti, di fronte alla violazione dei diritti dei lavoratori e alla cancellazione progressiva delle conquiste operaie; di fronte alle devastanti politiche repressive e di controllo sociale; di fronte pure ai balbettamenti di natura riformista, qui, nel nostro Occidente neoliberista, nella nostra Europa dominata dal pensiero e dalla pratica Ordoliberista, alziamo la bandiera rossa della Lotta di Classe.

Di fronte alla cultura sviluppista e alle feroci ragioni del profitto, della concorrenza e del mercato, opponiamo – o meglio sarebbe dire, dovremmo opporre, accertato che l’etica lavorista a troppi compagni non fa difetto, ahimé – una cultura del lavoro e una dimensione esistenziale ispirate ad una visione del mondo e della vita più umana, meno frenetica, non certamente scandita dai soverchianti, pervasivi, asfittici meccanismi del profitto, del consumo e del tempo veloce, imposti dalla sovrastruttura del Potere. Borghese, Statale, Partitico, non importa.

E invece, troppo spesso e con troppa nostalgia guardiamo alla Cina post Mao e convertita alle dinamiche, flessibili e laceranti leggi del mercato, come ad un paese socialista, un modello cui ispirarsi. Sol perché ancora sopravvive un Partito Comunista Cinese, che altro non è se non il simulacro del grande partito rivoluzionario fondato da Mao e che condusse alla vittoria il proletariato, la classe operaia e i contadini, nella Cina di Chiang Kai-shek? Non credo sia la giusta visione se si vuole sovvertire il modello di produzione capitalistico vigente. La Cina, come detto, mira a rafforzare il suo ruolo nella competizione interimperialistica. E a diventare egemone!

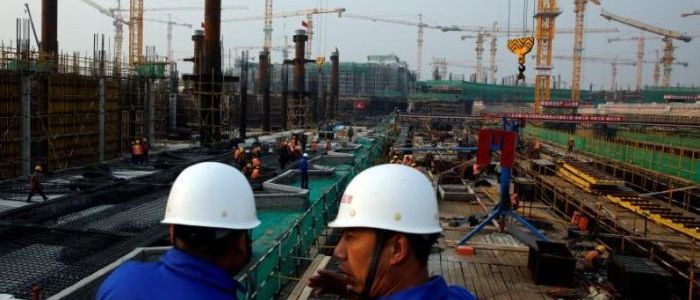

Basti considerare gli investimenti cinesi in Africa (Gibuti, Sudan, Algeria, Zimbabwe), come anche il progetto della Nuova Via della Seta, maxi-programma di investimenti infrastrutturali ideato da Pechino per collegare il paese con decine di paesi in Asia, Africa ed Europa e verso cui anche l’Italia parrebbe mostrare interesse. Investimenti certo – specie quelli compiuti nel continente africano – fatti con un intelligente criterio di stimoli infrastrutturali e non secondo il modello predatorio tipico dell’imperialismo Usa ed europeo .Ma pur sempre di logica affaristica si tratta. Seppur informata ai principi di un social-imperialismo soft e più equo.

Mi preme sottolineare, a questo punto, che sono, le mie, valutazioni opinabilissime, non certo di un docente di economia, ma dettate, comunque, da una rigorosa ancorché non ortodossa concezione marxista della politica economica e da un’altrettanto spassionata visione del mondo, poco incline ai tatticismi geopoliticisti.

Ciò chiarito, ribadisco e chiarisco quanto scritto all’inizio, in merito alle politiche keynesiane adottate dal governo cinese sul versante nazionale.

Sostegno della domanda interna, defiscalizzazione a favore delle imprese per reggere l’impatto della concorrenza, maggioranza azionaria concessa agli investitori esteri, abbattimento dell’Iva per sostene gli operatori nazionali, fiscalizzazione degli oneri del debito per favorire le imprese private, banche pubbliche che potranno aumentare del 30% i prestiti concessi ai privati, grandi opere infrastrutturali e Alta Velocità (se le fa la Cina, con il Pcc è cosa buona?), una politica che non si discosta dalla regola del Pil, allargamento del ceto medio, altro non rappresentano che l’adozione di politiche keynesiane, varate per sostenere la domanda aggregata ed assicurare alla Cina, al socialismo di mercato e al governo che ne detta le regole, la sua stabilità e il suo ruolo, anche e soprattutto in campo internazionale.

Perciò, per quanto mi sforzi, personalmente vedo solo un modello di sviluppo ad altissima trazione capitalistica, al quale si coniuga lo schema della pianificazione centralizzata. Un modello misto, quindi; o -per usare ancora le parole e la categoria certamente più precisa, del professor Vasapollo- si può parlare di “modello duale flessibile”. Insomma, in parole povere: Pianificazione + Mercato. Da un lato, allocazione delle risorse (di Mercato), dall’altro rapporti sociali di produzione e sistema di proprietà delle unità produttive (in mano Pubblica). Schematizzando: Socialismo e pianificazione quinquennale cui si associano le leggi di mercato dell’oscillazione della domanda e dei prezzi, compresa la politica monetaria. Pertanto, volendo semplificare al massimo: Capitalismo + Socialismo. Il tutto, in salsa un po’ meno neoliberista e un po’ più keynesiana. Ma tracce di socialismo davvero ridotte ai minimi termini.

La Cina, insomma, non è il Venezuela. I due paesi non hanno lo stesso peso, sullo scacchiere mondiale. Da comunista, credo ci si possa sentire vicini al secondo -che lotta per l’affermazione del bolivarismo, per un effettivo riscatto, in termini socialisti, del proletariato meticcio e per sottrarsi al giogo dell’imperialismo Usa- decisamente meno alla prima, che una politica imperialista, seppur declinata in forme diverse, la sta attuando. Basta leggere i cinque punti del concetto di imperialismo concepiti da Lenin -in una prospettiva statale e non privata- per rendersene conto.

E mi chiedo, in conclusione: se la classe media è arrivata a 600 milioni di persone, l’altro miliardo e più come vive? Facile, troppo facile immaginarlo. In Cina, invece di procedere sulla strada del Comunismo, si è tornati indietro. Ad un’ economia di mercato e di stampo capitalistico, seppur, appunto, flessibile.

Si è liberi di illudersi quanto si vuole. Ma tant’è. Non si può sostituire la Lotta di Classe con la geopolitica!

- © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO

Ultima modifica: stampa