Quando nel 1927 Werner Heisenberg formula il principio di indeterminazione – cardine teorico della meccanica quantistica – sancendo una radicale rottura rispetto alla meccanica classica, pone le basi di uno stravolgimento radicale nell’osservazione e nello studio non solo delle leggi della fisica ma anche, conseguentemente, della natura e della realtà stessa.

Il principio d’indeterminazione esprime infatti, com’è noto, l’impossibilità a priori di determinare con precisione illimitata i valori di due variabili incompatibili (quantità di moto e velocità di una particella) per cui l’osservatore dovrà scegliere quale misura privilegiare predisponendo gli strumenti di misura conseguenti. In altri e più semplici termini, equivale a dire che il soggetto osservatore cambia la realtà.

Da quel momento dunque la natura e le sue leggi, lungi dall’essere qualcosa di obiettivo e quindi da scoprire, diventano piuttosto condizionate dall’osservazione soggettiva di colui che ne fa oggetto di studio. Il che, forzando un po’ la mano, non è molto distante dall’affermare che sono una nostra invenzione.

Insomma, con il principio di indeterminazione Heiesenberg insieme ad altri fisici – a partire dall’amico e collega Niels Bohr – elaborano quel probabilismo onotologico che, nelle posizioni della cosiddetta Interpretazione di Copenaghen, darà vita a quell’antirealismo scientifico che tanto influenzerà il ‘900 anche in altri e diversi campi di studio. Dalla filosofia all’arte, dalla letteratura alla psicoanalisi, dalla politica all’economia.

Una vera e propria svolta epistemologica, che elimina la nozione di certezza sostituendole quella di probabilità e in virtù della quale siamo costretti a ripensare il concetto di causa-effetto in termini diversi rispetto al senso riduttivamente deterministico tipico del meccanicismo newtoniano.

A tale tesi, il fondatore della teoria della relatività, Albert Einstein, si oppose continuando a sostenere la sua posizione realista: «esiste una realtà fisica indipendente dal soggetto che la studia» e deterministica: «le grandezze fisiche hanno sempre valori determinati da un’adeguata teoria fisica», tuonò il grande vecchio. E in una lettera inviata a Niels Bohr il 4 dicembre del 1926, arrivò a sostenere, con un’affermazione assiomatica passata alla storia: «Dio non gioca a dadi con l’Universo». Affermazione alla quale Bohr pare abbia risposto: «Smettila di dire a Dio cosa fare con i suoi dadi».

Nel 1996 poi, alla luce delle conoscenze astrofisiche sulla struttura dell’universo, Stephen Hawking commentò così la famosa battuta di Einstein: «Einstein […] sbagliò quando disse che Dio non gioca a dadi. La considerazione dei buchi neri suggerisce infatti non solo che Dio gioca a dadi, ma che a volte ci confonda gettandoli dove non li si può vedere».

Dunque, come si accennava più sopra, il principio di indeterminazione si venne a configurare, in quei primi anni del ‘900, come una profonda rivoluzione scientifica ed epistemologica, una profonda ridefinizione del nostro modo di concepire il rapporto tra soggetto e oggetto.

Già Niels Bohr colse tutte queste sfaccettature quando scrisse che l’uomo «è al contempo spettatore e attore nel grande dramma dell’esistenza». Con il principio di indeterminazione si fa un passo ulteriore in direzione scientifica. Una drastica rivalutazione della soggettività nell’indagine naturale che, lungi dall’inibire ogni pretesa di scientificità, propone un nuovo e per certi versi meno ingenuo modo di porci di fronte alla realtà.

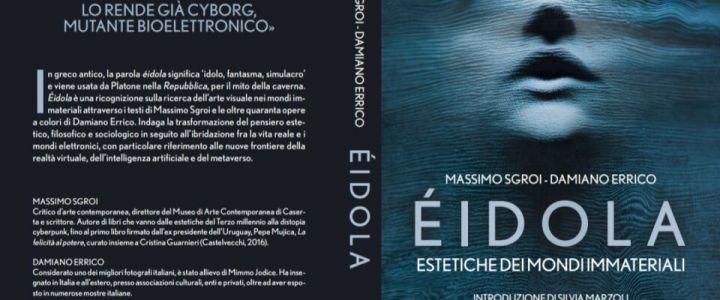

Ma cosa c’entra tutto questo, direte voi, con il libro scritto dal compagno, e raffinatissimo critico d’arte, Massimo Sgroi (“Èidola: estetiche dei mondi immateriali”) che costituisce l’oggetto della nostra recensione e della nostra analisi critica?

C’entra nella misura in cui Sgroi, nel suo saggio, affronta proprio le ricadute che il principio di indeterminazione e il suo probabilismo ontologico hanno avuto non solo sulla percezione incerta della realtà e della sua natura intrinsecamente sfuggente; ma anche, come dicevamo prima, sui più disparati campi di studio, di ricerca, di analisi. Siano esse scientifiche, filosofiche o artistiche.

La teoria heisenberghiana sulla meccanica quantistica faceva insomma piazza pulita delle certezze della fisica newtoniana e della scienza positivista ottocentesca. Scavava dall’interno le convinzioni metafisiche che avevano caratterizzato il pensiero occidentale fino ai primi del ‘900. Ma soprattutto – ed è quello che qui ci interessa di più – metteva in discussione quel principio di oggettività, spesso esasperato da un determinismo dogmatico, che caratterizza alcuni approcci dottrinari del materialismo dialettico.

Ricordiamo che nel 1909 proprio Lenin aveva dato alle stampe il saggio “Materialismo ed empiriocriticismo”, col quale sostiene che il mondo esiste indipendentemente dalla nostra coscienza o percezione di esso e dunque che le percezioni umane riflettono (teoria del riflesso) correttamente e oggettivamente il mondo esterno. Secondo tale impostazione, quest’ultimo può essere pertanto analizzato e conosciuto dialetticamente e tale conoscenza è necessariamente progressiva, in quanto la coscienza non è invariabile.

Tesi che – nella loro interpretazione più rigida – entreranno in collisione, com’è facile arguire, prima con la nuova teoria della relatività di Einstein e successivamente proprio con le leggi della meccanica quantistica e il principio di indeterminazione di Heisenberg. Ma che hanno continuato a caratterizzare una larga parte della dottrina comunista novecentesca di matrice più ortodossa.

Questioni complesse, ad ogni modo, che non affronteremo certo in questa sede, ma che emergono anche solo implicitamente dalle pagine del saggio di Sgroi, evocate dalla dinamica stessa delle argomentazioni squadernate nella divisione del testo.

Questioni e problemi con cui noi comunisti e marxisti, alla luce di una contemporaneità tanto complessa e incerta in prospettiva, segnata dalla polverizzazione di interi settori di classe e dalla liquidità delle relazioni sociali, contraddistinta dall’incertezza e dalla labilità dello stesso statuto di realtà e in cui la “post verità” – citando Vattimo – si è fatta un’esperienza estetica, siamo chiamati a confrontarci senza aggirarne l’ interrogativo strategico di fondo.

Vale a dire: come affrontare le sfide che il futuro ci pone davanti? Con quale cassetta degli attrezzi pensiamo di rispondere alle classi dominanti che, oggi più di ieri, detengono i mezzi di produzione, la sofisticata tecnologia e la conoscenza scientifica che consente loro di continuare ad estrarre plusvalore dal lavoro salariato?

Come contrastare quell’”economia dell’immateriale” che sta desertificando la cultura e l’arte trasformandole, da frutto del pensiero umano e atto creativo, in semplice dispositivo di mercato e – per riprendere un concetto ben espresso da Guglielmo Carchedi – in voce “effimera” nella valorizzazione del Capitale?

Sono le domande che sembra porsi, e porci, Sgroi attraverso questo libro che affronta le caotiche, quasi apocalittiche dinamiche di un presente ipertecnologizzato nel cui contesto la macchina sembra sempre più dominare gli scenari della produzione materiale ed immateriale, giungendo addirittura a rimodellare e surrogare l’immaginario individuale e collettivo.

Leggendo “Èidola: estetiche dei mondi immateriali” numerose sono le sollecitazioni e le suggestioni che una volta giunti alla fine s’impongono alla nostra riflessione. Un ragionare fitto e sincopato, denso ma mai lineare, a tratti esoterico e tuttavia seducente, pervade le trentotto pagine del volume.

Concetti, categorie, argomentazioni di carattere filosofico, sconfinamenti linguistico-semantici, fascinazioni mitologiche, riformulazioni antropologiche, considerazioni socio-politiche, avvenirismo tecnotronico; e ancora fantasy, distopie cyberpunk, democrazia ed autoritarismo tecnocratico, critica marxiana si rincorrono tra le righe, sul filo di una pluricodicità che rappresenta la cifra di un libro che decostruisce la contemporanea virtualità dell’ex-sistere heideggeriano – essere fuori di sé, oltre sè, dell’uomo di oggi – per porsi e porci di fronte ad una sequenza di domande che ci appaiono ineludibili.

Domande che investono il significato stesso di una quotidianità che sembra farsi sempre più artificiale, dominata com’è da immagini, schermi, visioni di un capitale – parafrasando Debord – che ha schiacciato la realtà sotto la coltre di un iperrealismo immaginifico ed estetizzante e tra i cui pixel e frame si sta smarrendo il senso stesso della nostra umanità.

“Modalità No Human”, la definisce non a caso lo stesso autore.

Ma allora chi è l’uomo del XXI secolo? Qual è il suo destino escatologico? Quali forme politiche e organizzazioni sociali ci riservano i prossimi processi storici?

Tra le galassie del metaverso, nel tempo dilatato dei mondi virtuali, surfando sulle onde del cyberspace, rinchiusi e proiettati in corpi/avatar disseminati nel web, abitanti di un tempo imprecisato le cui lancette sembrano però battere all’infinito l’ora dell’eterno presente… possiamo ancora dire di avere un rapporto con la realtà?

Oppure, come sostiene Jean Baudrillard, che Sgroi cita più volte nel corso del libro: «è paradossalmente il reale che è diventato oggi la nostra vera utopia? Un’utopia che non appartiene più all’ordine del possibile, perché non si può che sognarne come un oggetto perduto?». Esistono ancora i fatti o solo interpretazioni di essi, come affermava Nietzsche?

I nostri corpi organici, deteriorabili, mortali, definiscono ancora la misura della nostra natura umana o i loro simulacri virtuali, deterritorializzati ma compressi nel recinto di uno schermo, i loro èidola platonici (giusto il titolo del libro in parola), le loro ibridazioni munite di protesi tecnologiche, le loro realtà fantasmatiche vaganti per i landscape cibernetici, le loro proiezioni disincarnate ed elevate a modelli assoluti, hanno saturato la dimensione dell’umano trasportandoci già nel post umano?

Nell’era dell’Intelligenza Artificiale, della macchina pensante, del computer quantistico, dell’algoritmo censorio al punto da definire arbitrariamente i limiti legali del nostro discorso; nell’epoca del robot creativo avviato probabilmente a divenire razionale, senziente, persino “emotivo”, avrà ancora senso il linguaggio già frammentato e ridotto a particelle di significanti?

E la letteratura, il cinema, il teatro, la pittura, l’arte in genere avranno ancora un potere emotivo, immaginario, simbolico? O si ridurranno anch’esse a simulacri prodotti da una stampante in 3D o da un computer quantistico? Gli attori avranno ancora un ruolo o verranno sostituiti da proiezioni di intelligenza artificiale? E come scrive lo stesso Sgroi: «L’artista può essere ancora il detonatore di un accadere?». Dovremo creare sindacati per difendere i diritti degli androidi?

Più leggiamo più ci passano davanti le immagini di Hal 9000, il computer di bordo di “2001 Odissea nello spazio” di Kubrik; quelle di “Metropolis” di Fritz Lang; “Videodrome” di David Cronenberg, “Johnny Mnemonic” di Robert Longo, “AI” di Steven Spielberg, “Strange Days” di Kathryn Bigelow. E ovviamente “Matrix” dei fratelli Wachowski.

L’autore non fornisce risposte alle domande. Le lascia aperte ad interrogarci. Ad inquietarci e a spingerci a riflettere sul nostro presente e sul nostro futuro.

L’uomo di questo terzo millennio si sente un dio nella sua dimensione solipsistica e “bachechica”, ma è solo un idolo che sta precipitando, senza averne coscienza, nel crepuscolo dell’essere. Ubriaco di immagini guarda sé stesso riflesso nello specchio deformante di un Pc prendendo parte all’orgia visiva e ottusa di una piazza virtuale caotica. Nel centro della quale risuona solo l’eco muta di una solitudine incessante.

Mentre tutto intorno sfrecciano frammenti di parole, monemi di un’entropia informativa e delirante che occulta la verità. Il «medium è il messaggio» ammoniva McLuhan. Ma il medium è come sempre in mano alle élite.

L’uomo disilluso del terzo millennio è disancorato dalla dimensione collettiva. è rimasto solo come un cavaliere errante, un po’ Parsifal un po’ Brancaleone, a combattere contro il mostro/macchina che lo seduce, lo avvince, lo sottomette per in fine sbranarlo e trasformare anch’egli in un mostro.

«Quando guardi a lungo in un abisso, anche l’abisso guarderà dentro di te», scrive Silvia Marzoli nell’introduzione, riproponendo la celebre massima nietzschiana. Quest’abisso spalancato sotto i nostri piedi, con le macerie della storia e i corpi dei vinti a guardarci dalle orbite vuote, lo ha spalancato il capitale neoliberista. E ci sta lentamente trasformando in mostri.

Nelle prime pagine de L’uomo a una dimensione, Herbert Marcuse scriveva: «Una confortevole, levigata, ragionevole, democratica non-libertà prevale nella civiltà industriale avanzata, segno del progresso tecnico». Per poi aggiungere: «La società tecnologica avanzata tende a diventare totalitaria nella misura in cui determina non soltanto le occupazioni, le abilità e gli atteggiamenti socialmente richiesti, ma anche i bisogni e le aspirazioni individuali[…]La tecnologia serve per istituire nuove forme di controllo sociale e di coesione sociale, più efficaci e più piacevoli». Sgroi sembra assolutamente fare propria questa profezia marcusiana.

Non offre soluzioni né risposte, è vero. Però nelle ultime pagine del libro, le immagini fotografiche e digitalizzate di Damiano Errico ci restituiscono la dimensione di un’arte che sa farsi coscienza critica mostrando e allo stesso tempo denunciando, attraverso l’inquietudine di una fascinazione erotica ed arcaica, la nuova iconografia di un corpo che ci appare intrappolato tra le ombre di un aldilà cyberpunk.

Come spezzare allora le nuove catene neuronali del capitale divenuto sì immagine pervasiva nel metaverso ma i cui effetti devastanti si riflettono come sempre nella materialità della vita quotidiana?

Nel regno del relativismo etico e filosofico, nell’era della post verità e di una realtà sempre più sfuggente, nell’epoca dei computer quantistici –i cui prodromi, per ricongiungerci all’inizio dell’articolo, vanno rintracciati nel principio di indeterminazione di Heisenberg- bisogna necessariamente tornare alla nostra dimensione corporea. Al nostro corpo malato. Ai nostri bisogni primari. Alle nostre necessità vitali. Al lavoro. Ai diritti. Alla salute, alla scuola, alla cultura fatta non di mercato ma di urgenza, di creatività, di pensiero antagonista.

Perché le macchine e i capitali, che siano telai o nuovi e sofisticati dispositivi tecnologici, che siano lire o euro o dollari, ce l’hanno sempre in mano loro. I ceti dominanti. E con essi saccheggiano le nostre vite e i nostri sogni. Persino il nostro immaginario.

E perché la storia è pur sempre storia di lotta di classe, per dio.

Marx nei Grundrisse cita il General Intellect come la conoscenza sociale collettiva e la capacità intellettuale umana che, accumulandosi attraverso il lavoro scientifico e tecnologico, diventano una forza produttiva fondamentale. Marx vedeva dunque il General Intellect come una “risorsa comune”, che si esprime attraverso il sapere tecnico-scientifico e la cooperazione sociale, soprattutto nell’ambito del capitalismo industriale.

Nel contesto marxista però, l’acquisizione del General Intellect da parte del Capitale crea nuove forme di alienazione e sfruttamento, poiché la conoscenza collettiva diventa un “bene privato” gestito dai capitalisti per il profitto.

E allora bisogna spezzare il tempo progressivo dei padroni. Inceppare l’ingranaggio. Addirittura, presi da una nuova furia luddista, rompere la macchina. Bisogna ricostruire un intellettuale collettivo, una conoscenza condivisa e pratiche di lotta comuni. Bisogna tornare a sognare l’assalto al cielo. Bisogna ritornare a costruire il comunismo. Per restare umani.

- © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO

Ultima modifica: stampa

Gaetano Foccillo

inceppare l’ingranaggio” o perire

Gaetano Foccillo

la tecnica non è neutrale. È un potente strumento di manipolazione del pensiero umano e di alienazione che il capitallismo adotta al fine di perseguire il profitto. Occorrre ripensare oggi le modalità della lotta di classe e di “assalto al cielo” che finora non hanno realizzato obiettivi di abbattimento del sistema politico dominante. È un lavoro di lunga lena ma ineludibile per liberare l’essere umano dall’attuale condizione di sfruttamento e subalternità imposta dal capitale.